2005年06月

2005年05月

2005年04月

2005年03月

2005年02月

2005年01月

2004年12月

2004年11月

2004年10月

2004年09月

2004年08月

2004年07月

2004年06月

2004年05月

2004年04月

2004年03月

2004年02月

2004年01月

2003年12月

2003年11月

2003年10月

2003年09月

2003年08月

2003年07月

独立します

焼肉で食い倒れ! 超良心的熟成極上肉と献身的サービスの店をみた! 吉祥寺「李朝園」

焼肉で食い倒れ! 超良心的熟成極上肉と献身的サービスの店をみた! 吉祥寺「李朝園」

初登場にして食い倒れ殿堂入り! 豪快・繊細・オンリーワンのシチリア料理 北沢 「無二路(ムニロ)」は食い切れねぇ! 悶絶の章

初登場にして食い倒れ殿堂入り! 豪快・繊細・オンリーワンのシチリア料理 北沢 「無二路(ムニロ)」は食い切れねぇ! の序章

魅惑的な香り 南国愛しの”ばんしろう”

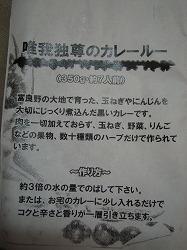

北海道はカレーの新開拓地か!? 「唯我独尊」のカレールーを味わった

上面発酵のニクいビールと旨いタパスでしっとり 広尾「CICADA」

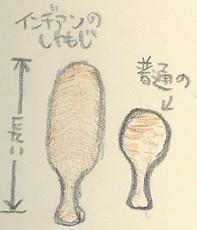

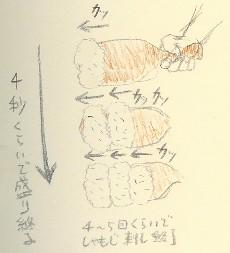

大阪梅田地下街・カレー「インデアン」の謎が一つ解けた

2004年04月30日

ご馳走と手打ちパスタの休日 ~桂家での優雅なパーティ~

大学院の同期でblog仲間でもある志乃ちゃんの家でのパーティに招かれた。志乃ちゃんは学生時代に鎌倉の有名なカフェで料理修行をしていた人で、玄人はだしというかほぼ玄人の腕前を持つ女性である。僕もこの店に誘ってもらい、ほんの少しだけネルドリップのコーヒーを教えて頂いた。

せっかくなので僕も芸を出さねばと思い手打ちパスタを持参することにした。kurakiさんのようなパスタ職人がみているblogでこんなのお見せするのも恥ずかしいんだが、、、

シチリア料理「ムニロ」にワガママを言ってセモリナ粉を分けてもらい、夜の1時過ぎから生地を作る。

セモリナ粉100%の麺だと、小麦粉の風味は乏しくなるが、コシはやたらと出る。今回は強力粉が切れているので、この路線でいくことにする。400gをはかり、卵を3個、オリーブオイルを一垂らしする。

フォークで卵と粉を混ぜつつ水分を粉に行き渡らせる。これは蕎麦打ちの水回しと同じ要領だ。

だいぶ水が回ったら捏ねるのだが、セモリナ粉は超硬質なので、腕力を使う。

10分ほど捏ねて、メロンパンのような表面に仕上げてラップに包み、寝かす。

朝目覚めると、よく寝かされた生地はこんな感じに滑らかになっている。

久しぶりにパスタマシーンを引っ張り出し、生地を伸す。コシを出すために数回ローラーを通し、伸していく。

生地が堅いので薄手のフェットチーネに仕上げた。久しぶりに打ったにしてはまずまずの出来か。

志乃家に行くとパーティのセッティングが整っていた。前菜はささっと作ったとは思えない手の込んだキノコとズッキーニ。

そしてぷっくりと太った最高な牡蠣が剥かれている。

志乃ちゃんはワインの趣味もよく、5人で実に最高なシャンパン・ワインを5本空けてしまった。

さて志乃家には生きた渡りガニが5匹届いていたので、ぶつ切りにしてウォッカでフランベし、カニのスープをとることにした。カニは徹底的に煮詰めてダシをとり、実は捨ててしまう。もったいないけどカニの香りと旨味はこれで出るのだ。

別鍋で、blog読者のKappaちゃんからいただいた高知の徳谷トマトをソースにする。濃厚な甘みと旨味のソースができる。これに生クリームとカニエキスを投入し、味を調える。

あとはフェットチーネを茹で、ソースに絡めるだけなのだが、、、ここで計算ミスだ。麺が多すぎてソースとのバランスがとれない。

結果、一口目はインパクトがないパスタになってしまった!3口くらい食べ進むとトマトとカニの香りがのぞけるようになるが、作り手としてはかなりがっかりな結果になってしまった。やはりいかんのう、量多すぎ・作りすぎは。

その後に出てきた志乃ちゃん特製牛シチューは素晴らしいものだった!

志乃ちゃんの娘のマルと戯れ、実にいい休日を過ごさせて頂いた。次回はしくじらないように作りますぅ、、、

独立します

このblogを読んで頂いている皆様には、日付を先駆けて報告しますね。

本日4月30日をもって現在の会社を退職し、独立します。新しい会社は株式会社グッドテーブルズという名称で、食品全般のコンサルティングサービスを行っていきます。会社のWebはこちらです。

■株式会社グッドテーブルズ

http://www.goodtables.jp

とはいっても、社長一人の会社です。仕事は今住んでいる木場のマンションでやりますし、、、これで食い倒れの時間がもっと増えることを期待してください。

オフ会の予定が延び延びになっていたり、コメントがつけられないのは、実はこの準備のせいでした。スミマセン。

いきなり連休に入ってしまうのですが、設立関連の作業でかなり繁忙。けど、blogはアップして行きますよぉ!

本日は、最後の出社日を記念して、匠で寿司を食べる予定。今後もよろしくお願い致します。

2004年04月29日

焼肉で食い倒れ! 超良心的熟成極上肉と献身的サービスの店をみた! 吉祥寺「李朝園」

(前編より続く)

さてカルビを食べ、レバーを食い、ホルモンを喰らう。次に感動したのがギアラだ。牛の第四胃袋であるギアラをおおぶりに切り分け、店特製の味噌ダレとたっぷりのネギに揉み込んである。

さてカルビを食べ、レバーを食い、ホルモンを喰らう。次に感動したのがギアラだ。牛の第四胃袋であるギアラをおおぶりに切り分け、店特製の味噌ダレとたっぷりのネギに揉み込んである。

この大きめカットが、ギアラのモツっぽいブリブリ感を助長し、口の中で弾けるのである!しかもしゃっきり噛み切れて、素性のいい肉であることを彷彿とさせる。こんなに旨いギアラは久しぶりだ。

この時点でもう俺の胃袋は猛り狂っていた。ご飯大盛り1杯目を取り寄せ、キムチとナムルとチャンジャ(鱈の内臓の塩から)とコチュジャンで自家製ビビンパにして喰いまくるのであった。

ちなみにこの店では5分に一回くらいは網を換えてくれる。せわしない感じもするが、「こうしないと肉の旨さが味わえない」という。店からすれば網の洗浄が大変なのに、本当に旨い肉を食べさせるということに誇りを持った、いわば矜持を感じさせるのである。

次に瞠目したのがセンマイ刺し酢みそダレだ。いろんなところで食べるセンマイだが、なんと「ここのセンマイは『白センマイ』なんだよぉおお!」。

おお!本当に白いぞこのセンマイ!

「普通センマイを茹でたらそのまま切り分けちゃうけど、ここでは煮上がった熱いうちに皮をむいてるんだよね。一手間かけるだけで、こうやって味も上品になるんだよ!」

まさに納得である。このセンマイ、たっぷり付いてくるネギの小口切りと味噌ダレとともに口に運ぶと、しゃきっとした食感と甘酸っぱい味噌ダレとのコンビネーションが、脂ギッシュな舌に爽やかなリフレッシュ感を与えるので、注文必須なのであった。

さて そろそろクライマックスへ行こう。この店で一番高い特上リブロースだ。運ばれてきたのは、一枚の大きなリブロース焼き肉カット。モミダレは当然、うっすらとかけられているだけだ。

この表面を観て欲しい。霜降りの度合いが強すぎてもはやピンクを通り越して、桜色である。表面積中、脂の方がどうみても多いのである。しかし問題は熟成である。サシが入っていようがなんだろうが、肉の熟成がされていなければ旨くはないのである。

肉を網にのせたこの画像で、モミダレが肉に染みていかずに脂で弾かれているのがよくわかるだろう。見事と言うしかない。

「やまけん焦がしちゃダメだよすぐ食べて!」

ほいよ!!と口に運ぶと、肉が瞬間で溶けた、、、 おおぅ、脂が甘く感じる、、、コレは本当に和牛のみの特性だ。肉の脂が甘く仕上がるこの味は、和牛でしか味わったことがない。トロトロトロトロトロと口の中でとろけていくのを、ただひたすら味わうのみである。この店で一番高いこの一皿、絶対に頼まないと損をする。でもこのグレードで1890円は高くないゾ。必注(必ず注文)である。泣きながら僕は「ご飯大盛りもう一杯!」と厨房に叫んでいた。

当然ながら同クラスの特上カルビも旨い!こちらはモミダレをまぶしてある。噛み応えもあり、熟成加減や味付けがリブロースと全く違っていて、好ましい。しかしこうやって一つ一つの部位に応じて、最適な熟成と味付けをしているところが素晴らしいではないか。まさに市井の焼き肉屋の鑑である。

「この店にきたら、肉以外も旨いんだよ。ま、定番の冷麺と、あとは辛いけどテグタンがお奨めだよ!」

冷麺は、いわゆる韓国の本式ネンミョンよりも麺が柔らかいものだ。独自の進化を遂げた盛岡冷麺の麺と本場のネンミョンの中間くらいに位置する麺を製麺しているらしい。これは日本人にも取っつきやすく、かつきっちりと本場の風味も味わうことができるナイスなブレンド加減だ。澄んだ牛のスープも、ピンと背筋の通った味で滋味深い。肉を食いまくった胃袋に優しく吸い込まれていく。

「でねヤマケン、このテグタンが最高なんだよ!」

この深紅の世界には秘密があるんであった!

「この店では調味料をほとんど自前つくっているってことはさっき言ったけど、テグタンには『焼きジャン』てのが使われているんだよ!コチュジャンに大量の唐辛子粉と、自家製ラー油をつくった際にでる滓の部分とかをぶち込んで、これを徹底的に煎りながら練るんだ。そうしてできた焼きジャンを使ってるから、辛みに深さがあるわけ。」

スープをすすると確かに深い!このテグタンは鉄砲のような辛さではなく、脳内にじんわり浸透していくような深みのある辛さである。

「じゃあ、おやっさんに頼んで焼きジャンもらってくるから!」

え、いいのそんなこと、、、と停める嫁さんを尻目に、kissh氏は厨房のおなじみさんから、いとも簡単に秘密の調味料をゲットしてきてくれた。

おそらく本邦初公開の李朝園「焼きジャン」である。

舐めてみると、本当に深い味だ。粒子の粗い唐辛子とラー油滓がざらつき感とコクを与えている。これは一朝一夕では出ない味である。なんとこの秘密の調味料、おみやげパックに入れてもらい、いま僕の家にある。タケノコとナスの中華風炒めにこいつをちょびっと入れると実にコクが入り、旨い!こんな内部者的な楽しみをしてしまっていいのだろうか。頼むからこのWebをみたからっって「焼きジャンおみやげ!」ちゅうのは言わないで欲しい。

「この店の屋台骨の親父さんを紹介するよ!」

とKissh氏が連れて行ってくれたのは、店の奥にある小さなスペースだった。親父さんが、マスク越しに「よう、よく来たね!」とにこやかに笑いかけてくださる。これがまた、驚倒すべきスペースだったのだ!

大きな窯が据え付けられており、そこでは練炭が真っ赤に炎をあげている。

「ここで炭火がつくられているんだよ。凄まじい温度になるから、夏場は大変だよぉ、、、それと、ここで一日1000枚くらい入れ替わる焼き網を洗浄するんだ。机に置かれている麦茶もここで煮出している。この焼き場が店の中枢とも言えるんだヨ!」

俺はまさしく焼き肉屋の誇りを観た!感動的である。このオヤジ、黙々と炭を熾している。何十年この基幹業務をしているのだろうか。これぞプロ、これぞ職人魂である。

しかし、雑居ビルとはいえ、こんな超火力の設備をつけて何ともないんだろうか。すんげぇところである。

と、店の入り口にいたおねーさんがでてきて話をしてくれた。この方が副社長さんらしい。

「どうだった?ウチの肉、熟成が難しいのよぉ。リブロースは今日は自信作だけど、カルビは難しいのよねぇ。うん、やっぱり肉は奥が深いわよ!」

この「難しさ」は、とにかくリーズナブルでいい牛肉を買い付けるため、産地や品種特性がバラバラで、肉質を見極めてそれに合った熟成を仕掛けなければならないからであろう。しかしあえてそれをヤルのは、この店のポリシーである、旨い肉をリーズナブルに食べさせたいという心意気そのものだからだろう。

腹も心も満腹だ!今回食べたのはKissh氏によると、下記だ。

「3人で肉14人前に、センマイ、冷麺、テグタン、ナムル、キムチにカクテキと食いまくった。ヤマケンは大盛りご飯2杯食った上に、テグタンも冷麺も2/3は食ってたぞ!」

これで一人6000円程度だった。当然Kissh氏の馴染み割引もあろうが、極めて安い!吉祥寺在住者がうらやましくなった!Kisshさん夫妻、どうもありがとう!

2004年04月28日

焼肉で食い倒れ! 超良心的熟成極上肉と献身的サービスの店をみた! 吉祥寺「李朝園」

このblogを始めて面白いと思うのは、僕が書けば書くほど「ここにもいい店があるゾ」というタレコミ情報をいただけることだ。情報は出せば出すほどインカムも大きいという好例だろう。ま、それがあまりにも多すぎるので、全然行けてない状況で、情報提供者の皆様にはお詫びする次第だ。

このblogを始めて面白いと思うのは、僕が書けば書くほど「ここにもいい店があるゾ」というタレコミ情報をいただけることだ。情報は出せば出すほどインカムも大きいという好例だろう。ま、それがあまりにも多すぎるので、全然行けてない状況で、情報提供者の皆様にはお詫びする次第だ。

そんな中、僕の高校時代からの友人から超貴重なタレコミが。

「ヤマケン、焼肉好きみたいだけど、俺が昔バイトしてた吉祥寺の店が、熟成もきちんとやってて旨いから今度行こう!」

これは非常によいケースだ!よく飲食店にバイトで入っていた人の話を聴くと、たいがいは「あの店は○○だから、行かない方がいい」とか「あそこの厨房は■■だからあれを食べちゃダメ」などのようなネガティブ情報が返ってくることが多い。そんな中で、バイトしてた人が「いいよ!」と力強く紹介してくれる店は、余程のものであるはずだ。きけばすでに激戦区の吉祥寺周辺の焼肉ベストテンなどでは上位に入っているそうである。これはレッツゴーなのである。

ちなみにこの友人は、埼玉県飯能市の高校生時代に入り浸っていた「チャティ」という喫茶店の常連仲間。嫁さんの育子ちゃんは高校時代の同期で、旦那は違う学校の卒業生だが、喫茶店の常連で、お二人仲良く一緒になったということなのだ。旦那のKisshは何回かコメントをくれているので見た人もいるだろう。マンション関連の建築士としては非常に有名らしい。二人の手引で吉祥寺を歩く。

吉祥寺は久しぶりだ。井の頭公園側はよく散策していたが、今回は逆の商店街を歩く。駅から程なく、小さな雑居ビルに着く。

------------------------------------------------------------

■李朝園

住所:東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 コスモビル4F

電話:0422-21-4004

営業時間:16:00~2:00(L.O.1:30)、日祝12:00~24:00(L.O.23:30)

定休日:火

交通手段:中央線吉祥寺駅東口より徒歩3分

------------------------------------------------------------

エレベータに乗ると思わず笑ってしまった。だって4Fには他の店がないんだろうけど、「焼き肉・冷麺」と書いてあるんだもん(笑) かなりイケてる。

4Fに着くと、いきなり店があるわけだが、ここでも笑っちゃうのが入り口に「李朝園」という文字が書いてあるもの(看板とか)が何にも無いのダ!

ここまで来る人は知っている人だからいらないんだろうけど、やっぱり面白い。

レジ側にいたおねーさんが、

「あらぁ~ 岸崎君、ちょっと待ってね」

と声をかけてくださる。やはりこの店でKissh氏は顔なのであった。果たして待ち時間なくすぐにテーブルに通して頂く。

はっきり言って店内の調度にはお金をかけて居なさそうだ。別にぼろいというわけではなくて、最初の店構えをずっとそのまま使っている感じだと言うこと。椅子とか敷居とかに年期を感じるのである。しかしそれが逆に好ましい。「肉以外のもんにお金はかけない」という意志を感じるからである。

各席にはいい感じでカンカンに起こった炭火一杯の七輪と、換気ローターの煙突がある。

「とりあえず匂いが服に染み付いて数日間は離れないから、どうでもいい服装で来てね」

と言われていたとおりである。

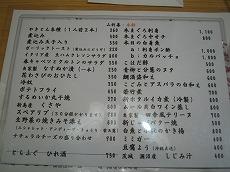

メニューを見ると、ちょっとびっくりするぐらいに安い。

一番の目玉であろう特上リブロースが1890円、特上カルビが1680円だ。北千住の「京城」よりリーズナブル感がある。さて肉はどれほどのもんなんだろうか。とりあえずメニュー選定は、もうこの店と関わりが深いkissh氏にお任せである。

「じゃあ、一通り肉を頼むかぁ!」

そして宴は始まったのダ!

一気に注文したので皿がずらっと並ぶ。タン塩、カルビ、ギアラ、レバー、ホルモン、ミノ、特上リブロースと特上カルビである。

■カルビ

この店、通常の肉の場合はモミダレをじっくりと絡ませていない。テーブルに運ぶ際にタレを少し絡める程度だろうか。これは肉に自信のある店では通常のことではあるが、さて味はいかがなもんだろう?

ブワッと火が上がるのを焦げないようひっくり返し、「もういいよっ」という言葉を聞くウチに頬張りこむ。瞬間、肉汁と炭火の香りが口いっぱいに拡がった!

「どぅおおおおお 旨いっすよこの肉! 熟成されててトロトロ!」

そう、旨い肉に不可欠のアノ熟成がきっちりとされている!これは間違いのない一品である。

「この店ではねぇ、きちんと仕入れた肉を自分のところでさばいて、日付別にきっちりと専用容器にいれて熟成をかけているんだよ。美味しいでしょ?」

旨い、マジで旨い!

「しかもね、キムチとかコチュジャンとかも、全部この店の手作りなんだよ。調味料も自家製だから、すべての味を自前で出しているっていう自負があるわけ。だから仕込みはすごいよ!仕入れる量もすごいし、、、」

納得である! そしてここからもっと怒濤の焼き肉ワールドが展開されるのだが、それは後編に続くのであった!

2004年04月26日

初登場にして食い倒れ殿堂入り! 豪快・繊細・オンリーワンのシチリア料理 北沢 「無二路(ムニロ)」は食い切れねぇ! 悶絶の章

(「序章」より続く)

さあそれでは無二路のすさまじくも美しいシチリア世界に没入しに行こう!笹塚駅からちょっと散歩程度にあるいたところに無二路はある。下北沢からだと12分くらいだろうか。どちらにせよわかりやすい場所ではないが、十分に歩いていける距離だ。

------------------------------------------------------------

■無二路(ムニロ)

東京都世田谷区大原1-15-12

03-3466-2242

Web: http://netpassport-wc.netpassport.or.jp/~whitsuki/index.html

------------------------------------------------------------

この店では、重シェフのスピリッツを燃え上がらせるためにも、きちんと予約を取っていくことをお奨めする。オーナーの大塚さんが出たらぼくのWebを見たと言ってくれればばっちり了解してくれるだろう。

店内は入り口窓側の明るい席と、奥の厨房横の席の二つがある。密談モードの場合は奥を選ぶといいかもしれない。なにせ、シェフがちょいちょい客席を覗いて食べ進み方をチェックしているので、コミュニケーションがとりやすい。

コースは4種類に改訂されたが、近くまたリニューアル予定だ。1900円、2900円、3900円,4900円とあるが普通の人であれば(?)3900円でOKだろう。僕並みに食い倒れてみたい人はぜひ4900円で「チャレンジャーです」と一言付け加えて欲しい。

■前菜盛り合わせ

さあ、まずは素晴らしく色とりどりの前菜からいだたこう!僕は前菜だけ永遠に続いてもいいと思うくらいに前菜好きなのだ!

前菜コーナーには様々な皿が並ぶ。9種類を上限に店の人に取ってもらってもいいし、自分で選んでもよい。

普通の女性にはこんな感じになる↓

そして僕向けにはこうなるのダ!↓

この前菜がマジで最高!旨いのなんの、、、これだけ品数があってなんで、こんなに一つ一つにきちんとした味が出るんだろう?不思議である。

○カブのマリネ。「いい漬かり具合でしょ?」とシェフが言う通り、塩と酸味がきっちり漬かった旨いマリネ!

○豆のサラダ

○イカ・魚介のマリネ

○ナスの重ね焼き ムサカのようにナスを重層に敷き詰めた、いわばナスのラザニヤだな。これだけでお腹一杯になりそうなボリュームである。

○なんていったっけ?イタリアのオムレツ。これもお袋の味的に旨い。

○これがなければ始まらない赤・黄ピーマンのマリネ。上質sのオリーブオイルがねっちょりと絡んで濃厚な味。白ワインが欲しい、、、

○レバーペースト これがまた、最高!バードコートなどのレバーペーストと違って、トマトなどと一緒に熱を通してあって、しっとり温かいのをバゲットにつけて食べる。白のイタリアワインとの相性が最高だ。

ちなみにおわかりだろうか、まだ前菜である、、、

そして怒濤のパスタ攻撃が始まる!

■ペスカトーレのリングィーネ

絶対、ぜったいに食べて頂きたいのがコレ。魚介のパスタであるペスカトーレは、少し幅広の乾麺であるリングィーネとの相性最高である。そして重シェフのペスカはマジ旨!劇旨! あまりトマトトマトしておらず、魚介のブロード(←ダシね)をまろやかに煮詰め、麺に絡ませている。

具がまた秘密を内包しているっぽい。刻まれた海老・イカ・タコなどがふんだんに放り込まれているが、タコの絶妙な柔らかさは特筆ものである。どんな処理をしているのだろう?

びっちりアルデンテで出てくるが、食べ進むにつれてリングィーネの歯応えが柔らかく変化していくのを楽しむのもまた乙!でもさっさと食い終わっちゃうけどね。

そしてこれらパスタに使って嬉しいのが、シシリアンのハートを震わせるソウルフルなトッピング、炒めパン粉ダ!

このパン粉をチーズ代わりにパスタにたっぷり振りかけて食べて頂きたい!カリっとした小気味よい感触と、香ばしい香りがパスタに絡まって、まったく別物になるのだ!文句なしに旨い!

本日は残念ながら、僕の大好きなショートパスタである「スパッカレッラ」がないらしいので、「じゃあ、プッタネスカ作って!」と所望しておいた。そしたらなんとこの時点で投入。

「お口直しにパスタです。」

お口直しって、パスタの次にパスタかよ! こういう店なのである。

■プッタネスカのスパゲティーニ

一皿目が濃厚だったためか若干あっさり風味のプッタネスカだ。ちなみにプッタネスカは僕が一番好きなソースだ。「娼婦風」という意味らしいが、小学校の頃に愛読していた「NHK今日の料理」のテキストに「娼婦のように魅力的で、少しひねくれた味、という意味でつけられた」とあったので、ドキドキしながら味を想像していたものだ。そう、オトナの味なのである。

ちなみにこれが、プッタネスカに限らずシチリア料理に欠かせないケッパーの塩漬けだ。

粒がでかく、これを刻んで料理に使うのだそうだ。

さてそして通常のコースだとメインになる料理だ。

■牛タンの煮込みサフランリゾット添え

美しい、、、牛タン塊は濃厚かつ濃紅そしてホロホロに煮込まれており、ナイフを入れると柔らかく切れていく。赤ワインの風味が濃厚に漂うのだが、この濃い味付けはどんな組成なのか見当もつかない。重シェフ、まじでマジカルなシェフなのである。

ちなみにこの牛タンの下に敷いてあるサフランリゾットがまた最高!大粒のイタリア米にブロードを吸わせているが、ばっちりアルデンテのタイミングである。少し芯が残った火の通し具合がマジでヤバイ。このリゾと肉を一緒に食べると、忘我の極地なのである。

さて、この一通りですでに同行者は「ふぅうううう」という顔をしているのだが、、、チャレンジャーコースはここから二周目に入るのだ!

なんとこのタイミングでまたパスタが出てきたぁ!

「今日は手打ちを用意しておきましたので、、、」

■フェトチーネ野菜のソースと、リコッタチーズのラビオリ

皿の大きさわかるだろうか?十分に一週目のセコンドになりそうな分量である。ラビオリなんざ、でかいのが4枚乗っている、、、しかしこのフェットチーネが絶品だ。野菜(ピーマン、シメジ、ブラウンマッシュルーム、ドライトマト等)がネットリとオイルでまとめられているが、濃厚な野菜の甘さが十二分に引き出されて、振りかけられたチーズの塩味がこれを鋭角的に締めている。

チーズの入ったラビオリもボリューム満点だ。フェトチーネと違ってプリンプリンした食感。薄さと切り方で全く別物になるのが面白い!

そして、、、 物語は最終章へと進む。真の大物メイン、重シェフの真骨頂が出てくるのだ。

■ラムのローストとふんだんな野菜添え(シェフは「野菜のラム添え」と言っていた」

どどどどーん! もうお腹一杯になってる人たちにこんなのを出されたら、それは暴力! でもオイラはたべちゃうのであった。

ラムは全く臭みのない上質な肉を用意してくれている。塊で焼いて、中がとろとろの状態で出してくれる。

「イタリアではもっと肉に火を入れるんですよ。でも、日本では中がミディアムレアになるくらいが好まれるし、バサバサな食感にしたくないので」

と重さんが言う。いや実に魅惑的な食感ですよ!噛みしめると肉汁がジュルっと溢れ、きめの細かい脂身は臭みの一片もない。唐突に札幌の「だるま家」で食べた生ラムが思い起こされた。

しかしのこの料理の真の主役は野菜だ。ポテト、塊のままのニンニク、たけのこ、カボチャ、ズッキーニ、ナスが、なんと羊の脂でじっくりとローストされている。あまりにも絶品だったのはジャガイモだ。小型コロッケ型に切られたポテトは、外側はカリリっ、中はネトッと火が通ってる。ラムの脂が魅惑的なコクを出している。

そして、タイムとローズマリーの香りが移ったタケノコは絶品中の絶品であった。ポリッとした繊維感の強い歯触りと鮮烈な香り。肉や魚介のみならず野菜にも精通したシェフの腕前である。

ああああああ もっと食べたいのに腹がいっぱいだよぉおおおお

でもご安心。食べきれない分はおみやにしてくれます。

さすがに俺ももうダメだ!椅子からずり落ちそうになりながら、うわごとのように「腹一杯、もうダメ」と喘いでしまう。

しかしそこはイタリアン、いやシチリアン。どどどっとドルチェが出てくるのである。

もう種類が多すぎて何が何だか忘れた!けど、この店、ドルチェだけ食べに来ても満足するくらいに旨い!これは本当だ。

特に僕が今回気に入ったのは、シチリア風のロールケーキ。こないだからペリニィヨン、オーグードジュールとロールが続くが、ここのロールもイケル!

「シチリアの本場でもこういう、甘くてクリームたっぷりで、中のスポンジがしっとりするくらいのが普通なんですよ。これ、本当にシチリアの味です」

とはオーナーの大塚さん。

おっしゃるとおり、しっとりとしたロールは、腹一杯なのに完食してしまう。これに定番のティラミスとパッションフルーツのシャーベットをいただき、もうさすがに食えん!

店内には、イタリアの料理協会みたいなのから重シェフに送られたエンブレムなどが並んでいる。

重シェフの師匠は、シチリアでも有名なレストランのオーナーシェフ。この店に来日したこともあるそうだ。この師匠がまたカッコイイ。しかもほとんどアーティストで、絵はがきなどにもいろんなコラージュや書き込みがされている。かっこいいオヤジなのだ!

「料理は、重シェフが作るのとやはり同じ。というか、重さんがきっちりと受け継いで居るんですね。」

ううむこの師匠の料理も食ってみたいもんである。

あああああ

しかしお腹一杯だぁあああ

僕が一軒で轟沈してしまうなんてあるだろうか。

しかし、この店は量が問題なのではない。その一皿一皿がマジで完成度高いのである。

初登場で殿堂入りがあっていいものかどうかはわからないが、シチリア料理「無二路」を、食い倒れの殿堂入りとしたい。

ちなみに次のオフ会、ここでやろうかと考えている。

2004年04月25日

初登場にして食い倒れ殿堂入り! 豪快・繊細・オンリーワンのシチリア料理 北沢 「無二路(ムニロ)」は食い切れねぇ! の序章

ああとうとうこの店も出すことになってしまったなぁ。この僕をして、「もう食べられません」と言わしめる店は、この世にそう無い。しかも多いだけで味がそこそこだったら、とてもじゃないが限界までは食べられない。従って、僕が限界まで食べてしまう店というのは、「もっと食べたい~でももう食えない~」という超絶ダブルバインド状態を生ぜしめる、とてつもない店なのだ。

ああとうとうこの店も出すことになってしまったなぁ。この僕をして、「もう食べられません」と言わしめる店は、この世にそう無い。しかも多いだけで味がそこそこだったら、とてもじゃないが限界までは食べられない。従って、僕が限界まで食べてしまう店というのは、「もっと食べたい~でももう食えない~」という超絶ダブルバインド状態を生ぜしめる、とてつもない店なのだ。

そして、東京は笹塚と下北沢の中間に、そんな希有な店があるのだ。その名を「無二路(ムニロ)」という、日本では珍しいイタリアのシチリア料理店だ。今回、喜びをもってこの店を紹介しよう。

出会いは1年前だ。仕事で知り合い、食い倒れ仲間になったイツキヒロシさん(本当にそう言う名前である)が、「僕の同級生がやってる面白い店があるから、食べに行こう」と言うのだ。この方は味に関してはかなりの審美眼をお持ちなので、無条件に信用できる。ただその時僕を見て「ニヤリ」としたのが少し心に引っかかったのだが、、、

渋谷からタクシーで1000円程度。北沢高校前で降りると、住宅街に面した幹線沿いに、ムニロはあった。意味不明なオブジェ風看板と、それに反してシックな店構え。

不思議な感覚を味わいながら、厨房が薄く透けるガラス張りの店内に入る。黒を基調にしたファッションに固めたオーナーの大塚さんが、

「今日は、お一人だけチャレンジャーでしたっけ(ニヤリ)?」

という。イツキさんも「そうそう、僕らも多めに食べるけど、チャレンジャーは彼ね(ニヤリ)。」

と僕を指す。なんだナンだ何なんだ? 答えはすぐにわかった。

まず運ばれてきた前菜は、僕以外の人は9品目の手の込んだ料理が一口ずつ盛られた皿だが、僕には3口ずつ、どどぉ~んと皿に盛り込まれている。

それはいいとして、とてつもなく旨い前菜だ。一つ一つが練り込まれていて、ガシッとした筋が一本通った強い味付け。この前菜にまずやられてしまった。次にパスタが運ばれてくる。これがまた絶妙だった。

「スパッカレッラのマグロと赤ピーマン、トマトのソース」。

スパッカレッラはご存じだろうか?その名のごとく、飛び跳ねるように強力にねじれたショートパスタだ。ぶっといU字型に切れたマカロニが半身をよじっているような、弾力の強い癖のあるパスタなのだ。写真がないので申し訳ないのだが、これが強烈に強いソースに絡まっている。赤ピーマンを裏ごししたものにトマトを合わせて、ツナとともにスパッカレッラと絡めている。これに強力なアクセントをつけているのが特大のケッパーの塩漬けだ。酢漬けではなく、塩漬けを使うのがシチリア風だという。それと、褐色のホールのオリーブが遠慮無くぶち込まれている。

これを一口食べて、そのブリンブリンと弾けるスパッカレッラを強引にねじ伏せ噛みしめながら、ケッパーの鮮烈な香り、強い酸味と塩気が、一瞬にして僕をシチリアの潮風吹くテラスハウスへと運んだ(ような気がしたんダ)!ちなみにその分量も他の人は60g程度の盛りなのに、僕だけ100g。そして一皿揚げ物を挟んでその次に、驚いたことに「お口直しに」と、またもやパスタが出てきたのだ!今回はアーリオ・オーリオ系のスパゲティーニだ。と思って食べようとしたら、上に茶褐色の粉がかかっている。これをみてピンと来た。

「おお、炒めパン粉だ!」

「ああ、よくご存じですね、、、シチリアではチーズじゃなくてこうやって煎ったパン粉をパスタにかけるんですよ。」

このパン粉をよく絡め、オイリーなスパゲティーにを口に運ぶと、今度はきめ細かいパン粉のカリッとした感触と、ガーリックの香りとパン粉の香ばしさの気の流れが鼻孔に抜ける。この瞬間またもや僕はシチリア島に居た。隣には何故かジャン・レノが居て、マンマのパスタを食べながら怒られていた。

しかし思い切り盛りのよいパスタに、すでにみな胃袋飽和状態である。僕はと言えば、パスタをもう一皿くらい食べてみたかったが、大塚さんが「今日はシェフがいいイベリコ豚を仕入れたんで、ぜひ食べて頂きたいと言ってます」と言う。そうそう、この頃に本場のイベリコ種の輸入が解禁されたのであった。果たして運ばれてきたのは、、、骨付きイベリコ豚のイタリアンローストであった。

「山本さんのは、200gくらいかな。」

と言うようにどぉーんと大ぶりである。ゼラチン質の多いプルプルの分厚い豚の肩ロース厚切りには、サシが入っていてネットリとした食感。濃厚にしてねっちゃり、そしてジュワッと旨味の素を噛みつぶしてしまったかのような圧倒的な味が拡がる。ワインを煮詰めたソースも、バターは使われていないようなのにコッテリとしている。

さすがにこれだけ食べて死にそうになったが、ドルチェもちゃんと食べた。そうしたら、厨房からシェフが出てきたのである。シェフは、30代後半だろうか、重(しげ)さんという、ちょっと見は典型的デニーロ風イタリア人的濃い顔の人である。

「いやー どこまでいけるかな、と思って出してたんですけど、こんなに食べた人は初めてです。今回は僕の負けです。でも次は負けませんよ。」

、、、ここでの勝利が、実はこの後の連敗の引き金となったのであった、、、

その後、数回訪れたが、連敗中である。なんていったって、例えば某世界最大のデータベース企業の方々と5人で行った時には、前菜と揚げ物、ソテー、パスタ3皿がでた後にこんなものが登場したのだ!

羊の足一本である。うーむ さすがに皆、これを見た瞬間に手が伸びなくなったのであった。僕も二枚食べるのがやっとであった。

ということなのだが、今回は今まで貯めていた分、このムニロの魅力を伝えたいと思うが、ちょっと眠いので明日に続くのであった。

2004年04月23日

魅惑的な香り 南国愛しの”ばんしろう”

トレーニングを終えて終業間近のイトーヨーカドー木場店に入り、催事場を抜けようとすると、沖縄フェアをやっていた。シークワァサーやパパイヤなどが売っている。へぇええと思いながら通ると、、、なんと、「ばんしろう」が売っているではないか!そういう季節か!びっくりしてすぐさま買い物かごに入れた。

トレーニングを終えて終業間近のイトーヨーカドー木場店に入り、催事場を抜けようとすると、沖縄フェアをやっていた。シークワァサーやパパイヤなどが売っている。へぇええと思いながら通ると、、、なんと、「ばんしろう」が売っているではないか!そういう季節か!びっくりしてすぐさま買い物かごに入れた。

「ばんしろう」とは、鹿児島以南で栽培可能な「グァバ」のことだ。なんで「ばんしろう」というのかはわからない。沖縄では「バンシルゥ」と言うらしいが、鹿児島の奄美大島では、僕が訊く限りでは「ばんしろう」と言っていたと思う。

ずっと前の話だが、奄美大島に旅行に行った時、現地ガイドの人が地元の直売所に連れて行ってくれた。その時、棚にならんでいる3コ150円のばんしろうを買い求めてその場でゴシゴシと拭いてかじりついた。

瞬間、トロピカルな突風が僕の四肢を駆け抜けた! なんて南国チックな強烈な香りなんだろう! この香りを表現する言葉は他にはない。 パッションフルーツやパパイヤ、マンゴーの香りを旨く表現できないのと同じで、グァバの香りも「グァバの香りだ!」としか言いようがない。熟したものは皮も果肉も柔らかく、イチジクの外皮に歯を突き立てるようなもっちりとした感触。果肉の中には球形の種が無数に入っているが、バリバリと噛み砕いて食べられてしまう。そして強烈な香りと甘み。天然の酵素が一杯に入っているんだろうな、という味だ。

ゴルフボールより一回り大きい実が4コ入りで580円。高いのは運送費だな。まだ熟していない実が3つ。これからゆっくり熟させていただくとしよう。なにせこのばんしろうと出会うことになった旅行はほろ苦い思い出とともにある。だんだんそのほろ苦さが、これまた人生のご馳走だと思えるようになってきた。

北海道はカレーの新開拓地か!? 「唯我独尊」のカレールーを味わった

とある会社のD氏の訪問を受けた。実に丁寧な方で、しばらく仕事関係のいろんなことについて話をしたが、ふと食い倒れの話になった。彼は北海道の富良野にかなり長期間滞在し、バイトをしていた時期があったという。そのバイト先がカレーと燻製で有名な「唯我独尊」という店だったそうだ。

実はこの店の名前、訊いたことがある。夕張のメロン農家にして、僕の人生至上最高の蕎麦

を食べさせてくれた岩崎農場の亜紀さんが、札幌のデパートの物産展で

「これこれ この唯我独尊のカレーが美味しいのよぉ」

と言っていたのだ。その時は「ふうん」と素通りしてしまった。まだ店舗で食べたことがないから、実感がわかなかったのだ。

しかしこれで二回目である。人生に二回、向こうの方からやってきた。僕の人生哲学なんだが、 『向こうから来るものはとりあえず乗っておけ』 というのがある。来社されたDさんも「本当に美味しいカレーなんです」とおっしゃる。

「バイトをしていたときずっとオヤジさんとサシでやってましたから、いまだに親交があります。本当に美味しい。しかもルーだけ販売しているので、買うことができるんですよ!」

なるほど、バイトしていた人が店の陰口をたたくことはよくあるが、このように褒めそやすということは、本当に旨いに違いない!しかも味にうるさい岩崎農場の若女将ご推薦である。これはそのルーを買いに行かなければならないだろう!

、、、と思っていたら、、、その後別件で外出し、席に戻ると、なんと僕が留守中にD氏がルーを持ってきてくださっていた!

「北海道のアンテナショップが銀座にありますので、そこで買ってきました!ぜひお食べ下さい!」

この方、社会人の鑑である。いつか何らかの形で報いることができたらと思う。

これは早速食してみなければなるまい!ということで、退社後、夜10時半からカレーを作ったのであった。

ルーの写真がこれ↓だ。

説明書きには、3倍に溶かすと書いてある。

この漆黒のカタマリがルーなのであった。固さは買ったばかりの紙粘土くらいで、しっとりとしている。よく練り込まれたルーだ。なかなかソソル外観である。ホームページなどをみると「黒いカレー」という言葉がよく出てくる。タマネギ炒めでこの黒さを出すらしいが、相当な苦労をしているだろうな。

このルー自体の味をみたいので、タマネギ・ジャガイモ・ニンジン・牛肉で、ルー以外の調味料を何も入れないという、極めてオーソドックスなカレーにしてみた。やってみると難しいもので、ついついいろんなものを投下してしまいそうになるのである。うーむ

具を煮ている間にそのスープでルーを伸ばす。漆黒の闇色が、だんだんと茶色くカレー色になっていく。

具に火が通ったところでルーを投入した。あとは少し火を通して味を落ち着かせるだけだ。

と思っていたら、高校以来の親友から電話。結構重い話で1時間以上話し込んでしまう。

うおっもう1時ではないか! 腹は死にそうに空いている。大急ぎでカレーを温め、ご飯を盛りつける。急いでいたため、大阪で会得したはずのしゃもじ技を実践しそびれた!

、、、急いで食べたいがため、きったない盛りつけである。写真を載せるのがハズカシイ、、、

※ちなみにこの木のスプーンは、blog仲間のreitaroさんからオフ会時に頂いたものだ。ありがとうございました!

ちなみにこのカレールー、絶品な香りがする。インドカレーではないのだが、スパイス類と野菜が溶け合った旨味たっぷりの香りがするのダ!匙で一口いただく。

「うーむ これは予想以上に旨い!」

ホンネである。まったく予想していたより旨い!他に何も調味料を入れていないのに旨い。

野菜をソフリット化するまでとことん炒めた甘み、かなり刺激的な辛さ(汗がぽたぽたになる)、しかしどこか漂う優しい味。塩気もかなりきっちりしており、北国らしさを感じる。このルー、いくらなんだろう? これ食べちゃったらもう他の固形ルーは買えない、、、

これに対抗できるのは、インドカレー「デリー」の具の入っていないレトルトソースくらいなものであろう。

北海道のカレーと言えば帯広「インデアン」しか眼中になかった。

しかも、「北の国から」の舞台・富良野という、ある種ミーハーな土地柄。

関係ないけど、北の国からの順君役の吉岡秀隆は僕の高校時代の同期生だ。

ということであまり富良野にいいイメージはなかった(←何でじゃ)

しかーし! 考え方を180度改めました! 富良野はスゴイ!こんなカレーを生み出した店がある。 よし、いずれ富良野を攻めよう。ラベンダーなんか食べられないからどうでもいい。このカレーのためだけに行こうではないか。

北海道は広い!そしてなぜかしら旨いカレーにことかかない土地柄のようだ。スープカレーでもなんでもいいが、このように旨いカレーがまだまだ点在している気がする。改めて気持ちを引き締めるのであった。

Dさん、本当にありがとうございました。いつか富良野ガイドしてください!

2004年04月21日

上面発酵のニクいビールと旨いタパスでしっとり 広尾「CICADA」

親友のしんのすけの手伝いで、ある学校で生徒に菜園で野菜を作らせ、それを販売するという授業のお手伝いをすることになった。授業の趣旨はもっと説明を要するのだが、しんのすけのblogでいずれ明らかにされるだろう。

親友のしんのすけの手伝いで、ある学校で生徒に菜園で野菜を作らせ、それを販売するという授業のお手伝いをすることになった。授業の趣旨はもっと説明を要するのだが、しんのすけのblogでいずれ明らかにされるだろう。

昨日、初めて中高生の前で教壇に立つ。心配していたような荒んだ空気もなく、非常に自発的な生徒達に丁々発止で植物の生理について教えていたら、あっというまに時間が過ぎていた。終了後、どっと疲れがでる。本当に疲れたぁ~。いつも農業関係者さんに90分以上の講演をしているが、全く別種の作業。向こうからの反応に更につき合い、授業の中身が形作られていくというのは、相当に大変な作業であった。

で、二人で「ビール飲んでこか」と相成った訳だ。ちょうど、これまた慶應SFCの同期生だった寺田が経営に参画しているレストラン「CICADA」が近くにあるという。かなりスノッブな土地柄だが、たまにはいいもんだと寄ることにした。

CICADAの前に、天王洲アイルにあるTYハーバー・ブリュワリーという地ビールレストランを紹介すべきだな。ここの地ビールは旨い!そして料理もかなり気が利いててスバラシイ!きちんとキメに使える(何のキメだ!?)ロケーションとサービスでありながら、プライスもリーズナブルって感じの店で、同期の友人がこんな店をやってるんだなぁと感慨にふけったのはしばらく前の話だ。その際に、違う店も出すんだヨという話でCICADAのことを聴いてはいたんだった。

「ふうん 広尾かぁ、、、(俺が行かない土地柄だなぁ)」

と思ってたわけだが、行けることになると単純に嬉しいのであった。

■CICADA

住所:東京都港区南麻布5-2-40

TEL03-5447-5522

店構えは、場所柄、落ち着いた渋いいいセンス。元は有名なイタリアンだったらしい。

店に入って空席を確認。まだ17時だし、すぐに入れると思ったら、、、

「20時半には満席の予約ですので、それまでのお時間限定でよろしいですか?」

うーむすごいな、水曜日から予約客で一杯なのであった。人気店である。ま、ビールを飲んでつまみをとるだけでいいや、と思っていたので席を作ってもらう。

店内は、外観からは想像できないほど広い。調度もぐっと落ち着いてて、一流の雰囲気である。ウェイター・ウェイトレスはみな地中海風無国籍のような服を着ているが、一人一人違う格好で、それがまたよい。

まずは何はともあれビールだ!ここのビールは旨いはず。TYハーバーで醸している上面発酵の、酵母の味の濃いビールを飲ませてくれるはずだ。

このCICADAには、TYハーバーでは飲めない「オーガニックラガー」という銘柄がある。まずはこれで攻めてみる。

シンプルなグラスのたたずまいが美人である!飲むと、熱処理をしているせいか酵母の発酵香は押さえられているが、その分爽やかな苦みと甘みが複雑に混ざって、脳を刺激した。

「旨いねぇ、、、」

ここのビールは「プハッ 旨い!」という類ではない!一気飲み厳禁なのであった。

さてこの店のメニューは、細長い紙がクリップで留められた、なかなかカッコイイ体裁なのである。そして書き込まれているドリンク・料理ともに、激しく興味を引き立てるものばかりなのであった。

本日は軽くビールを飲むという趣旨なので、それほどずっしり食事をするつもりはない。従ってタパスを数皿頼んでという感じにしようと思う。

しかし、メニューの内容はタパスだけでも全品頼みたくなるものだった。耳慣れない単語がメニューに点在しており、給仕の女性に教わる。この小柄な女性の料理の説明、リコメンドが完璧であった。説明の仕方、旨そうなシズル感の持たせ方、好感の持てる控えめなフレンドリーな態度、スバラシイ!

「いちいち『ちょっとお待ち下さい』といって厨房に訊きに行ったりしないのがいいね」

としんのすけが言う。

「はい、勉強はしていますので、、、」

そうだろうなあぁ。 この店では少なくとも、給仕の人間のレベルは高いと見た。これだけでもかなり満足度が高い。

さて料理は本当にタパス(前菜)のみにしてしまった。ゴメンね寺田。こんどがっつり食べに行くよ。

■ガルバンゾ豆のペースト(名前ワスレタ)と特製パン

この豆のペースト、僕の好物だ。ガルバンゾ豆を時間をかけて柔らかく煮て、ミキサーでニンニクやスパイス類、ヨーグルトなどと合わせてドロドロにする。この店では特製のパン(2次発酵させていない、ソリッドでスパイシーなパンだ)をつけて食べさせる。

こいつが実に「旨い!」と思わず叫んでしまうほどのできばえであった。ペーストは滑らかに油分を含んでいる。旨味が濃く合わせている素材を訊きたいと思うほど、さすがのプロのテイストである。これにつけるパンがまた旨い。強めの塩味がペーストの旨さを倍増させる。

「このパンは大麦とスパイスが入っています。これがやみつきになるっていうお客様が多いんですよ!もう少し追加を持ってきますね!」

と、説明&サービスはまたも心地よい。もう俺なんか、このペーストどんぶり一杯食べたいと思うのであった。

■カラマリのロースト、プロシュートと香草パン粉詰め

カラマリは油との相性がいいのでフリットで食べたかったのだが、ローストしかなかったのでこれを頼む。イカ飯のように胴にフィリングがパンパンに詰められた状態だが、中身がプロシュートとパン粉である。味付けは濃さと淡さの絶妙なバランスの綱渡りで、文句なしに旨い!

ただし、カラマリは4つ串焼きになっているだけで、脇には野菜がボワンと盛られている。生の水菜、ルッコラ、アンディーブなどだが、これになにもドレッシングがかかっていないのは意図的なのだろうか?ちょっと芸がないと思ってしまった。かといって「素材を活かしてそのままで」食べるにはパワー不足の野菜なので、もう少しひねりを加えて欲しいと思う。

■ワカサギのフリット バジルアイオリ添え

カラマリでフリットが食べられなかったのでワカサギでいただく。しかもバジルアイオリって、相当にそそる響きではないか!アイオリはご存じだろうか。マヨネーズの原型で、オイルと黄身を練って、マヨと違うのはそこにニンニクを溶かし込んでいく。あと、酢は使わなかったと思う。

果たしてバジルアイオリはニンニクがぷんぷん、これをスパイシーなワカサギにたっぷりつけて食べると、カリッという音と濃厚なアイオリの油分と香りがトロリと舌に乗ってくる。

うーん 本当に素晴らしいではないか!

■ポテトのロースト(なんとかという唐辛子ペースト添え)

なぜかこの日は肉を食べる気がせず、気の利いたタパスで攻めてしまったが全ての料理が手が込んでいて旨かった。シェフはアメリカ人らしいが、地中海料理をベースにした気持ちの良い無国籍風で、日本人にも外国人にも歓迎されるレベルの高さだ。

店内は僕らがビールを飲み始めてすぐに満席になった。外国人が非常に多いのと、その中でもドレッシーな装いでくる一団もあり、この店の位置づけが高いことを印象づける。

4品のタパスとビール二杯ずつで一人4000円。十分に楽しませてもらった。今度はがっつり食べに来よう。

広尾、、、スノッブで嫌だと思ってたけど、ちょっと距離が近くなったと思う夕暮れ時だった!

大阪梅田地下街・カレー「インデアン」の謎が一つ解けた

僕のblogも、かなりいろんな人が見てくれるようになっているようだ。コメントへの書き込みも多くなり(返事できてなくてごめん)、またメールでいろんな情報を下さるかたも多くなってきた。先日も「仏太のカレー修行」というWebで、カレーを食することを修行と銘打つ方からリンクしていただいた旨のメールをいただいた。僕の大阪でのピッコロカレーvsインデアンカレー対決を見て、ご自分でも回られたそうだ(Webを見ると、その1日で5皿のカレーを食べたそうである。同類であった、、、)なんと彼はピッコロの方が好みということだ。うーむやはり人の好みは千差万別なのであった、、、

僕のblogも、かなりいろんな人が見てくれるようになっているようだ。コメントへの書き込みも多くなり(返事できてなくてごめん)、またメールでいろんな情報を下さるかたも多くなってきた。先日も「仏太のカレー修行」というWebで、カレーを食することを修行と銘打つ方からリンクしていただいた旨のメールをいただいた。僕の大阪でのピッコロカレーvsインデアンカレー対決を見て、ご自分でも回られたそうだ(Webを見ると、その1日で5皿のカレーを食べたそうである。同類であった、、、)なんと彼はピッコロの方が好みということだ。うーむやはり人の好みは千差万別なのであった、、、

さて僕の好みはインデアン。食い倒れの殿堂でもトップの座を保持しているといってよい。実は先日、広島にて竹鶴酒造の石川杜氏宅に泊めて頂いた帰りに、新幹線できっちり大阪途中下車してインデアンカレーを食ってきた! そりゃぁそうだ。今後、大阪を通ることがあったら何があっても万難を排して寄るんだもんね。

そして、、、今回、とうとうインデアンの「ある秘密」を発見したのだ! というか発見した気になって興奮でしばらく何も手につかなかった。以下はあくまで僕の推察に基づく勝手な話である。インデアンにお勤めの方、もし間違ってたら指摘してくださいね。

大阪駅に到着後、速やかに阪急梅田方面に進み、地下2Fグルメ街に降りてインデアンに直行する。もはやこの間4分弱。最短ルートはすでに叩き込まれている。

「いらっしゃいませ!」

「カレールー大盛りご飯大盛り、目玉、ピクルス大!」

「1050円になります!」

流れるような注文。食券代わりの赤、黄、緑のプラスチック札を受け取りカウンターへ座る。なぜか僕がこの店に行くと、飯びつの前に座することが多い。何度も書いているように、このインデアンカレーでは飯盛り&カレーかけ担当者がエースの位置づけだ。店はこの飯びつを中心に回っているといっても過言ではないだろう。そうした意味ではこの席がスペシャルリングサイドであるといえよう。

残念なことに本日は僕が敬愛する「山田チーフ」がいらっしゃらない。どうやらインデアンカレーではユニフォームで階層分けがされているようで、山田チーフなど、ある程度上のキャリアになると白衣というかコックコートの上だけを羽織る形になるようだ。薄いイエローのユニフォームはその他一般見習いマイナーリーグ的な扱いにみえる。それでもイエローのトリプルAが昇格を狙い飯びつ前にいる時もある。しかし何となく彼に盛ってもらうと損をした気になるのは何故だろう?白いコックコートのメジャー盛りラー達(←造語)は、一様に少し暗いうつむき加減の表情で淡々と飯を盛る。「いらっしゃいませ」も繁忙期には言わず飯盛りカレーかけに集中している。彼らの鋭いプロ視線を浴びたカレーを食べる方がやはり嬉しいし旨いのである。

今回は残念なことにトリプルAの青年が僕のカレーを盛ってくれた。しかし悪くない。シャコっというカレーかけの手首の返しはナカナカのものだった。

ご飯を大盛りにすると、ルーが足りない。ご飯とルーを大盛りにすると、卵の黄身も足したくなる。そこで目玉(卵の黄身二つ)にするが、そうするとキャベツのピクルスが足りなくなる。ということで、この全部載せ的注文を入れてしまうのである。嗚呼、、、きっと計算尽くなのだろうなぁ、この価格設定。

甘めのピクルスは、カレーのマシンガン乱射的辛さを和らげる最良の薬なので、これも「大」で頼むのが吉である。

テラテラのカレーとご飯表面。カレーの粘度はかなり薄めだ。卵の黄身を割ってまぶしながら、ピクルスのキャベツ片とともに口に運ぶと、最初は甘く、そして一呼吸おいてタタタタン!と畳みかける辛さが口中に火を点ける。あとは一気呵成に食べるのみだ。

さて、このカレーをいつものように美味しくいただきながら、その秘密をみてしまったのダ!

僕のオーダーでトリプルA君がカレーを出した直後、白衣のメジャー盛りラーが出てきた(山田チーフではない)。なんだよ、おいらもこの人に盛ってもらいたかった、と思いながら、見つめるでもなくボンヤリとそのしゃもじを持つ手を見ていた。そこでまず一つ。

「インデアンのしゃもじは長い。」

そして、

「その長さは、大盛りにした時のご飯の分量に合わせて作られている。」

これを発見した時、あまりのことに興奮し、思わず腰が浮いてしまった!思い切ってド下手な手書き色鉛筆図解でみていただくと、こんな感じ↓なのである!

この長いしゃもじにご飯がフルに乗っている状況でさらにサクッと返すように盛りつける。よって、しゃもじからの盛りつけはワンアクションである。レギュラー盛りの場合は、これが若干減るのであろう。なるほど!と思った次の瞬間、彼らの仕草が気になった。

トリプルA君、そしてメジャー盛りラーさんの双方に共通しているのは、オーダーが入ると、しゃもじを「カッカッカッカッ」と軽く突き立てている。最初は固まったご飯をほぐしているのかな、と思っていた。しかし注意深く観察していると、2004年最大の発見をしてしまったのだ!

「インデアンでは、ご飯を盛る時、しゃもじに数回ご飯片を載せこむことでフンワリとした飯盛りを実現している。」

おそらくこれは限りなく真実に近いはずだ。言葉だけではわからないと思うので、これも下手くそ図解で示そう↓

おわかりだろうか?数回に分けてご飯をしゃもじにとることで、ご飯の塊がほぐれて、空気も微妙に入って理想的な状態になるのであろう!

おお なんと深いことか、インデアンの道よ!

本当に感動してしまった。食べ終わってしばらくお冷やを飲んでじっと動けなかったほどだ。本当は、この推理をインデアンのお店の人に訊いて確認したい。いやそれどころか、インデアン礼賛の声を強くお伝えしたい!

このblogを読んで頂いている方にインデアンカレーの関係者さんがいらっしゃったら、ぜひ私に連絡を下さい!ホントは訊きたいこと、いっぱいあるんです!

例えばいま一番知りたいのは下記だ。

・ハヤシライスを頼むと、厨房の奥の部屋にご飯を持っていって、しばらくしてからハヤシが出てくる。一体あの中ではどんな作業がなされているのだろうか?

うわーん インデアンの人と友達になりたいよぉ~ 阪急梅田地下街の山田チーフと話ができたらそれだけで超満足っす!どうでしょうか、私の推理?

ま、あたっててもあたって無くてもいいんだけど、そういうことばかり考えて、新大阪~東京間はあっという間に過ぎ去ったのであった、、、

2004年04月20日

秋田県の地元食! チョロギの味噌漬けと自家製いぶりがっこに堂々と負けた!

以前、秋田名物の魚醤であるしょっつるの製品である「トトミー」を送って下さった、秋田県にお勤めの伊藤さんから、自家製のチョロギが届いた。

以前、秋田名物の魚醤であるしょっつるの製品である「トトミー」を送って下さった、秋田県にお勤めの伊藤さんから、自家製のチョロギが届いた。

伊藤さんからは事前にこんな魅惑的な通信が。

------------------------------------------------------------

やまけん 様

柳葉俊郎のふるさと、秋田県西仙北町の伊藤です。

今週末、クール便で例のブツ発送します。

さて、チョロギの件ですが、味噌漬けで味がしょっぱすぎることから、かみさん及び義母からストップかかっています。かなりしょっぱいのですが、試しに試してみますか?

義母に相談したところ、他にも、H14に真空処理した「伊藤家産いぶり」がまだ残っていることが判明しました。

よって、この2品をメインに送りますね。

楽しみにお待ちください。

------------------------------------------------------------

そして、届いたのだ! チョロギってみなさん知ってますか?よくこれが赤く漬けられて黒豆に入っていたりするのだけれども、僕も農産物としてのちょろぎはよく知らないのでありました。うーん残念。

ココのページ↓に色々書いてあるのでご参照。

http://weekend.nikkei.co.jp/kiko/20040115so71f000_15.html

さてこのチョロギがみそ漬けにされているという。そしてそれは、かの秋田県ではごく普通に食卓に上るらしい。不思議ではないか!ということで、さっそく梱包を開けてみる。

おお、まさにチョロギ一族集結って感じである。

そしてもう一つが、自家製いぶりがっこである!伊藤家ではいぶりがっこを燻す専用の小屋がある!そこで作られた正真正銘の本物である。

「若干、味付けが甘めです」ということだが、甘めのいぶりがっこは旨い!すんごい楽しみだ。

がっこは真空パックにされている。おそらく、各戸で真空パック機が当たり前のようにあるんだろうなぁ。

干し大根を煙で燻して漬け込むので、このようにまるで樹木の幹のような概観だ。そしてよく眼をこらすと、なにやら黄色い点々がくっついている。拡大してみると、、、

おお!これは麹(こうじ)ではないか!そう、たくわんは麹とクチナシの色素(黄色)で漬け込むものだ。って、知らない人、多いでしょ?麹がくっついているあたりがまことに自宅感をアピールしているではないか。本当に正真正銘、秋田県の自宅食をいただけるのだ!歓喜である!

ちょろぎとがっこを皿に盛り、みそ汁と白飯でひたすら頂く。

ちょろぎは、歯触りがマジでライト。「かりっ」どころが「かっ」くらいで炸裂する。そして断片をかみしめると、味噌の甘い香りと塩味、そして発酵香がプワッと立ち上ってくる。いままでちょろぎは砂糖漬けの甘いモノだと思っていたが、これはまさしくご飯の友である!いや、ご飯の親友、朋友、盟友であるといっていいだろう!実に強力!

そして自家製いぶりがっこは、非常に優しい味!しかし今まで食べてきた10種類くらいのがっこのうちで一番「かりっ」感が強い。いぶり香はそれほどきつくないので、初めての人でも美味しく食べられること間違いない。本当に自宅の味という感じである。うーん、嬉しい!

ということで昼飯にご飯大盛り二杯を、いぶりがっことちょろぎだけで食べてしまった!

伊藤さん!マジで旨いっす。

うーむ 意欲がかき立てられるぞ秋田県!待ってろよぉ、、、と心に誓うのであった、、、

森下「山利喜」は新館でもイケルことが判明!

もうすでに説明するまでもない居酒屋の名店 森下「山利喜」だが、唯一の欠点は、5時の開店時間に並ばないとかなり入店が厳しいことだ。最初の1クールを逃すと結構大変なのであった。

もうすでに説明するまでもない居酒屋の名店 森下「山利喜」だが、唯一の欠点は、5時の開店時間に並ばないとかなり入店が厳しいことだ。最初の1クールを逃すと結構大変なのであった。

そういうこともあってか、新館が建ったのはそう古いことではない。これまた駅から遠くないところに、本店のいかにも「大衆酒場でーっす」という概観とは違って、なかなかこぎれいな割烹的たたずまいなのである。でもこれまで入ったことはなかった。やっぱり本店かなって思ってたのだけど、どうやら「新館でしか食べられないメニューもある」ということだ。それは攻めてみなければならないだろう!ちょうどいいことに、世界一の某データベース企業さんとの情報交換会をという話があったので「いい店ありますよぉ、、、」と行ってきたのであった。

森下の地下鉄を出てすぐにある森下交差点に面している本店とは違い、その交差点を北に100メートルほどいったところに新館がある。ごらんのようになかなか綺麗な概観。看板をみると「酒場 山利喜 新館」と書いてあるが、、、本店の「大衆酒場」から「大衆」が抜けているのは何か意味があるのかしら?

1階はカウンターのみ。2人から3人の場合はカウンターで、煮込みがグラグラと湯気を立てている大鍋を見ながらやるのがいいだろう。今回僕らは5名なので2階かと思いきや、

「3階でお願いしマース!」

おお、3階建てかヨ!山利喜、相当に儲かっているに違いなし。

まず頼むのは、何はともあれ煮込みである。

煮込みの味は本店と変わらない。よかった!そして矢継ぎ早に頼んだ焼きトン(かしら・ハツ・レバー、てっぽう)の味も本店と変わらない!

「これなら安心して使えるじゃねーか!」

これで行列回避ができる!一安心なのであった。

■ソラマメとパルミジャーノのサラダ

若干ソラマメの方が負けてしまうが、気の利いたドレッシングで旨い。後日本館で同じ物を食べたら、ドレッシングがバルサミコベースだったが、酸味が強くてイマイチ。新館のほうが旨かったぞ?

■ラムのロースト

これがいわゆる、「新館にしかないモノ」だ。付いてくる焼きニンニクを崩しながら食べると吉。焼き加減上々、肉も質が高く、居酒屋で食べるラムのレベルではない。

ただ、ソースがちょっとなぁ。ドミグラスっぽい洋風ソースなのだ。かなり頑張ったつくりだと思うけど、そこは純居酒屋風に塩のみか醤油ベースにして欲しいゾ。旨いと思うし。

■へしこ

へしこは鯖や鰯のヌカ漬けといえばいいだろう。日本酒に激烈に合う一品だ。

■ミミガー

沖縄の耳がぁああも旨い。白髪ネギと塩ダレでもみこんでいる。

■アンキモ

定番のあんきももきっちりとした味。

■コハダ

小粋の象徴コハダをなぜか最後の一品に頼んでしまった。

結論。

山利喜新館も、本館同様使えます。ただ、あくまで大衆居酒屋的雰囲気を楽しみたいなら、本館1Fがいいだろう。多人数で確実に席を確保したい人には、18時までに入るのであれば新館の予約が可能である。飲み物も本館とほぼ同じものが置いてあるので心配は無い。

、、、実は昨晩も行ってきたのでちょっと飲みすぎでテンションが低い。けど、何度も書くように非常にレベルの高い居酒屋なので、安心して楽しんでいただきたい。

2004年04月17日

地上の楽園タイ料理を都心で食べるならココでしょう! 六本木「バンコク」

そういえばこのblogでは、始めたのが昨年の国内出張シーズンからだったため、まったく外国ネタを書いていない。僕もたまには外国に行く。ほぼアジア!ていうかほぼタイ!それも都会のバンコクは素通り!ドン・ムアン空港には30分しか滞在せず、速攻で南の島であるサムイ島に直行する。サムイは極楽である。適度に観光地化されており、ウソ!と思う低料金で1週間、満ち足りたリゾートライフを送ることができる。もちろん行きつけの店もある。パラダイスカフェというその店では、毎日通っていたため、また勝手な料理を作ってもらうまでになった。朝起きて、豪華なビュッフェスタイルの朝食を食べる。絵はがきに出てきそうな白い砂と蒼いそら、エメラルドグリーンの海そのものがあるビーチに出て、ひたすら身体を焼きながら寝る。熱くなると海に入って身体を冷やす。喉が渇くとフレッシュパパイヤ(マラコーという)とコンデンスミルクとミキシングした冷たいシェイクを飲む。腹が減ったらパッタイ(焼きビーフン)を食べる。この悦楽的繰り返しである。

そういえばこのblogでは、始めたのが昨年の国内出張シーズンからだったため、まったく外国ネタを書いていない。僕もたまには外国に行く。ほぼアジア!ていうかほぼタイ!それも都会のバンコクは素通り!ドン・ムアン空港には30分しか滞在せず、速攻で南の島であるサムイ島に直行する。サムイは極楽である。適度に観光地化されており、ウソ!と思う低料金で1週間、満ち足りたリゾートライフを送ることができる。もちろん行きつけの店もある。パラダイスカフェというその店では、毎日通っていたため、また勝手な料理を作ってもらうまでになった。朝起きて、豪華なビュッフェスタイルの朝食を食べる。絵はがきに出てきそうな白い砂と蒼いそら、エメラルドグリーンの海そのものがあるビーチに出て、ひたすら身体を焼きながら寝る。熱くなると海に入って身体を冷やす。喉が渇くとフレッシュパパイヤ(マラコーという)とコンデンスミルクとミキシングした冷たいシェイクを飲む。腹が減ったらパッタイ(焼きビーフン)を食べる。この悦楽的繰り返しである。

でも、、、 最近は行けないのである。ストレス溜まるのである。心の澱が溜まるのであった。

がぁああああ! っつーことで、本日は突発的(でもないんだけど)に、大学時代からの友であるノサク氏と、タイ料理を食うことにしたのであった。

ていうか食ってきた。その後、バーで酒を痛飲してきた。従って今、久しぶりに酔っぱらいモードで書いている。オーグードジュールのエントリでは親友の竹澤曰く「フレンチに合わせたせいか、お前らしい疾走感がない文章だ。駄文!」という批判を受けたので、本日は酔いに任せてホトバシりライティングベリーマッチである。

六本木は大嫌いベスト10に入る街である。しかし悔しいことに、気の利いた店もある。その一つがこの「バンコクレストラン」である。

都内のタイ料理屋をいろいろ食い歩いても、やはりこの店のパッタイが一番しっくり来る。これは、技巧の問題ではないような気がする。大体においてタイ料理は化学調味料ドバドバだし、既製品のペーストとかが味ベースに使われていたりするのだが、この店はそんなことを超越して、タイの味がする。一時期よく通っていたのだが、ほぼ2年ぶりに食いに行くことにしたのであった。

六本木の表通りをすらっと通り抜け、墓地の裏にあるちょっといかがわしげな通りに入る。けっこう有名店もある通りで、僕の知り合いが二人で入って、進められた酒を飲んで肉を食ったら二人で5万円取られたという「たん屋 又兵衛」も隣接している、Wooビルという小さな雑居ビルを目指す。

その2階に、バンコクはある。僕が親しくしていた店長と、ムエタイの話題で盛り上がった給仕の彼はいるだろうかと入ると、まったくスタッフに覚えのある顔がないのでちょっとがっかりする。タイ料理の店では結構あることだ。それでも「サワディー クラップ!」と挨拶をして入店。すかさずメニューをみると、、、ああ、全く変わっとらん。

まあ、しかし頼むモノは決まっているのである。メニュを閉じて

「クロウスター2つ」

「ソムタム」

「ヤム・ヌア」

「パット・パッカナー」

「パッタイ・クン」

と矢継ぎ早に頼むと、新顔イケメン系タイ人ウェイター君はニカっと笑ってビールをとりに行った。クロウスターというのはビールだ。タイのビールというとシンハ・ビールが有名だが、向こうの人は「クロウスターの方が旨いぞ」と言う。若干クロウスターの方がさわやかというかインパクトが薄いのだが、それ故タイ人は好きなのかもしれない。ちなみに関係ないが、シンハビールとはいわずにタイ人らしく「ビア・シン!」と怒鳴るのが正しい。

そしてタイ料理は、これも風土の関係もあると思うが、やたらと出てくるのが早い。急いで片づけないと行けないのである。こうして至福の楽園時間が始まる。

■ソムタム

これは青い未熟パパイヤのサラダである。青パパイヤは沖縄や鹿児島の離島でも獲れるので、最近手に入りやすくなっている。このパパイヤの皮を剥き、梨のような実に包丁で切れ目を入れ、それをそぐようにしてゴボウの笹がきのようにし、他の材料と混ぜてサラダにする。しかしこいつがバカ辛い!ピッキーヌーという世界でもベスト5には入ると言われる小さく辛い唐辛子が入るので、ツボにはまるととんでもないことになるのである。サムイ島でのある夜、僕の舌の味蕾を突き刺したピッキーヌーは、1時間以上その脳天唐竹割り系の激痛を伴う辛みを持続させ、食べたものを全て戻してしまうまでの刺激であった。

この店では若干の手加減をしているので、のたうち回るほどではないが、かなり辛いことは間違いないし、ピッキーヌーが入っているので(小さくて青い唐辛子だ)、ご注意されたい。

■ヤム・ヌア

ヤムはサラダ。ヌアは牛肉。炙った牛肉を薄切りにし、野菜類とサラダにしたものだ。これがまた辛いのでかなりの注意。唐辛子は3種入っているのでその汁に辛みが移って刺激度満点である。いつも思うのだが、タイ料理は、食っている人間がビールを消費する量を加速するためにこんなに戦略的に辛くしているんじゃないか?その通りビールが加速されるのだが、ビールでは全く辛さは解消されないのであった。

とはいえ辛いだけではない。タイの和え物料理は、ライムなどの酸味と糖分、そして魚醤ナンプラーの塩味と発酵系の調味料の複合ワザで味を付けてくるのだが、極めてサッパリしていながら酸・甘・辛が調和しており、実に最高な世界観なのだ!

■パット・パッカナー

パット(最後の”ト”はあまり発音しない)は炒めると言う意味、パッカナーとは、タイでしか見たことがない葉野菜である。軸が太くアスパラのような見かけで、歯触りも強く味は非常に濃い。日本でも作れないことはないらしいが、以前錦糸町のタイ食材輸入商にきいたところ、タイ産じゃないと強い味にならないらしい。そう、ちなみに僕はちょっと仕事でこのタイ食材卸に、沖縄産のタイ食材を紹介する手前まで行ったのだ。関係ないか。

このパッカナー炒め、実に最高!多量のニンニクぶつ切りとオイスターソースとで瞬間的に炒めるこの単純な料理こそ、タイを彷彿とさせる一皿なのだ。

■パッタイ

これこそ、若者時にタイでバックパッカーしたことがあるヤツらが全員郷愁をもって思い出すであろう麺料理だ。センレックという中くらいの太さの米麺を炒めた焼麺で、パクチーとピーナツを砕いたものがコク出しと香り付けにかかっている。ただ、これは出された時にはまだ完成していない!頼むと出てくる調味料セット↓を駆使して、自分風に仕上げて食べるのが向こうのお作法なのダ。

僕はまず大量に砂糖をぶちかける。これはなんと言っても譲れない。パッタイには砂糖である、これに唐辛子付けのナンプラを若干落として、ライムを搾ってかき混ぜる。砂糖の甘みが何とも言えない郷愁をそそる味に昇華するのである。パッタイの味ベースはカピという蝦を原料にした発酵調味料なのだが、実に日本人にピッタリ来る味だ。タイ料理と言えばトムヤムクンと反応してしまう人には、ぜひこのパッタイ砂糖がけを食べて頂きたいと強く思うのであった。

ウェイター君に、2年前までいた人のことを訊いてみた。

「あぁ、もうここの店長は2人替わりました、今は僕の時代デス!よろしくお願いします!」

と、あくまで爽やかに微笑みながら流ちょうな日本語で話してくれる。そうか、僕が慣れ親しんだ店長はもうタイにかえっちまったのか。いつもおまけしてくれたのになぁ、、、あのムエタイ好きのウェイター君もいないのか。あいつは「アレが食べたい」というと、本当に僕が食いたいものを持ってきてくれるというテレパシー関係だったのになぁ、、、

と思っていたが、この若いハンサム店長は「今は僕の時代デス!」と言うだけあって、

「これ、サービスデス!」

と、トムヤムガイ(トムヤムスープに鶏が入っている)を持ってきてくれる。ううむサービスは受け継がれているのう。

さて宴は進む。

■パット・マクワ・ヤーウ

マクワはナスのことだ。ヤーウは何だかヨウワカラン!とりあえずナス炒めなのだが、こいつは実に世界の至宝と言うべきナス炒めである。海老のみじん切りと鶏のみじん切りと、ナスと唐辛子を炒め合わせて、オイスターソース(ナンマンホーイという)で味を付けたモノだ。ホーリーバジルともう一つ香りのスパイスが入っているがワスレタ!

これをタイの長粒米である「カオソイ」にのせて食べると悶絶するどんぶりご飯になるのである。

■ゲーンキョウワーン・ガイ

タイを代表するグリーンカレーである。今日は鶏肉(ガイ)で攻めた。このバンコクのゲーンはタックライやバイマックルーなどのスパイスやペーストをの自家製でやっているらしく、香りが非常にフレッシュ&マイルド。タイ料理初心者にはぜひお勧めしたい。

うーん くったぁ、、、本当はこの後、プーパッポンカリー(ワタリガニのカレー)とガイ・ヤン(鶏の台風炭火焼き)、カオトムプラー(魚の雑炊)を食いたいところだったが、2名ではさすがにそこまでは行けなかった。

じゃあ、アレを食べたいな。そう僕と数人の友人の間では伝説なのだが、あの昔のウェイター君に「アレ食べたいなぁ、なんて言うんだっけ、アレ!」と言ったら、「おお、アレか!」と言って、本当にそのものを持ってきてくれたという曰く付きのデザートだ!

■タピオカのカボチャココナッツミルク煮

僕はタピオカとかその辺の甘ったるいのは嫌いである。、、、はずだった。しかし!このカボチャの黄色が若干溶け出した、温かいココナツミルクの海にタピオカがコロコロと浮かぶこのデザートだけは、地獄の辛さの後の楽園のようで大好きなのだ!

そして本日、頼もうと思った矢先に、あのニコニコイケメン店長がこれを持ってきてくれたのだ!

「お代わりしてクダサイ!」

「おう、早速お代わり!」

二杯食って撃沈である。甘くてあったかくって、トロッとしてて、ホッとして、実に最高なのである!

新店長、気に入った!記念撮影である。

向こうも「こんなにタイ料理好きな人初めてデス」と言っている。店長は替わったが心は変わらず。タイに行けない鬱憤を六本木ではらすぞ!

ちなみに本日ビールもしこたま飲んで、二人で12000円でした。タイではいくらくっても3000円は超さないが、日本ではこんなもんじゃあないでしょうか。

腹をさすりながら防衛庁前まで行き、バー「abby」にてシングルモルトとカクテルをいただく。ノサク氏と仕事とプライベートの話をしながら、限りなくポジティブ感が増幅する一夜だった!

2004年04月16日

極めて温かい優しさが溶け出している! 超上質フレンチ 市ヶ谷「オー・グー・ド・ジュール」

市ヶ谷の上智大学そばにある人気フレンチ「オー・グー・ド・ジュール」はあまりにも著名なので、改めて述べるまでもないだろう。なーんちゃって実は僕も行ったことがなかった。この度ランチではあるが、ゆっくりと味わうことができ、感動したのでしたためておきたい。

店は市ヶ谷からほど近い立地にありながら、大通りをひょこっと入ったところにあるため、たたずまいが全体的に落ち着いている。

エントランスにウェイティングバーがあるので、ランチ時にも待ち客が並び、なかなかの盛況である。ランチどき、予想通り女性客ばかりである。春の陽気を反映してか、パステルカラーのカーディガンを羽織ったマダムかプチマダム系の女性客もしくは雑誌編集者然としたキャリアウーマンが席を陣取っている。

相方はまだ二度目だというが、すでにウェイターが顔を覚えていて、談笑が始まる。こういうことは非常に大事だ。一度来た客を覚えているというのは、サービスをする人間の基本的技能である。そこから、如何に気持ちのいいサービスができるかという深化が始まるからだ。

ランチコースは3通りある。3千円台のAコースはメインがビーフストロガノフ。4000円台のBコースは魚と肉がつく。そしてお任せコースは6000円台で、かなり選りすぐったメニューとなる。ここは一発おまかせか?と思ったが、初めてなのでBコースでオーソドックススタイルな実力を見せて頂きたいと思う。でも足りなさそうなので、ビーフストロガノフを1皿アラカルトで追加するのであった。

結論からいうと、最近のフレンチらしく、素材に気を遣い素材にかぶるような味付けをせず、あくまで自然に技巧を凝らしている非常によいコースをいただいたのであった。

■前菜:長ナスのコンソメ煮と魚介のタルタル・ドマトジュレ載せ

こうした小粋な前菜が大好きだ。前菜ばかり5皿くらい食べて腹を満たしたくなるくらいに好きだ。そしてこの前菜が実に気が利いていた。長ナスは一度素揚げをし、賽の目に切った後にコンソメで煮てある。これをセルクルで底に敷き、上にカニやホタテのタルタルを載せ、一番上にはトマト水のジュレを載せている。写真で上に透明なジュレがみえるだろう。トマトの断面に塩を塗り、浸透圧で透明な水分を抜いたのがトマト水だ。透明感のある液体なのにトマト味が濃いので、よく使われる。

この一皿の完成度が異様に高く、期待感が高まってしょうがない。長ナスには微妙に歯応えが残りつつトロリ感もあり、魚介のタルタルをまとめる油分の多いソース、そしてジュレとの相性が抜群である。

そして相方が頼んだのが実に美しい一品であった。ズッキーニの花にサーモンなどを詰めたものらしいが、味見していないので愛でるだけであった。

■花ズッキーニの詰め物

■鯛のポアレ タプナードソース

鯛はかっちりと火を通してあり、和食のヘシコ(サバや鰯のぬか漬け)のような香りと渋みを呈するタプナードペーストが載せてある。ややぼそぼそ感が強かったが、タプナードの渋い味わいが悪くない。付け合わせの野菜は菜花とグリーンピースとミニアスパラのソテーだが、菜花は油との相性抜群。個人的にはピースは今ひとつ、ミニアスパラも見栄えだけで味は優しすぎて食べた気がしない。

■鴨(ムニュを覚えてないので正式名ワスレタ)

そして実にうまかったのがこの鴨だ。鴨にはふんわりと熱が回っており、ジュ(肉汁)が染み出している。これがソースを薄めてしまっているのはちょっと残念。しかし、肉自体に旨味と汁気が湛えられており、優しい感触でムリムリと咀嚼できる。

思わず

「鴨の品種、なんですか?」

と訊いてしまったが、ウェイター氏が笑って

「よく訊かれるんですけど、これは特別の品種ではない、フランスからの輸入ガモなんです」

とのことであった。旨いよぉ、、、この鴨。

しかも付け合わせの野菜のスープ煮が実に滋味溢れるものであった。ソースが素材感を活かしたあっさりめのものであるのも相まって、全体に食べてに対決姿勢をとらせない、温かい皿である。

■ビーフストロガノフ

オプションのストロガノフは、ロシアの正調ストロガノフではなく、ドミグラス系のものだ(ロシアではサワークリームで煮る、白いストロガノフが正調とされる)。でも日本人にはこっちのほうが合うのではないか。ブイヨンとバターをしっかり含んだライスと、赤ワインの香りと旨味が残るストロガノフの相性は最高である。

そして、実は真のクライマックスはデザートであった。

「フルーツのロールケーキ、チーズのタルト、シャーベット、、、」

というラインナップの中で、「ん?」と思ったのはやはりロールである!そう、比較対照として、門仲ペリニィヨンのロールケーキがある。しかも、ロールケーキをメニューとして出すなんてあまりきかない。ということは相当に自信作なのであろう。

■フルーツのロールケーキ

果たして予感は当たった! このロールはスゴイ! ペリニィヨンのロールのスポンジがふんわり系であるのに対し、オーグードジュールのはみっしりみっちりと繊維が詰まった、しっかりしたスポンジだ。ふわっと黄身の香りが立つのが最高である。

そして、、、なんとこのロールに仕込まれているのは、カスタードクリームなのダ!実に濃厚な、バニラの香りたっぷりのカスタードが、これでもかと詰まっている。

苺、キウイ、ラズベリーなどがみっしり配されており、ゴージャス極まりない。持ち帰りの値段を聞いたら、

「20センチくらいで4000円となります」

と言われて萎えてしまったが、まあその価値はあるだろう。

いやぁ、実に佳い店だった。人気店には理由があるなぁ。サービスも心地よく、柔軟に対応してくれ、ウェイターも料理について理解があり、何より客を喜ばせることを至上としたいい雰囲気が漂っている。極めて陽のエネルギーに満ちた空間であった。

帰り際シェフが相方に顔を出して下さったが、質実剛健そうな方だった。上智大学の大学生は、舌が肥えるだろうなぁ。ウラヤマシイ。

大満足!しかしフレンチはいくら食っても、その後にジャンキーな味の何かが食べたくなるなあ、、、と、足は銀座に向かい、ジャポネのナポ大を頼む俺もいたのであった。

2004年04月14日

全部のっけの豪快和風パスタが好きだ! 千駄ヶ谷「SPAGO」

原宿と千駄ヶ谷の間に、気の利いたパスタ専門店がある。それも先日のステーキChacoのエントリにも紹介した、このblogのサーバを運用していただいているプロコムジャパンの方々に教えてもらった店だ。

原宿と千駄ヶ谷の間に、気の利いたパスタ専門店がある。それも先日のステーキChacoのエントリにも紹介した、このblogのサーバを運用していただいているプロコムジャパンの方々に教えてもらった店だ。

ちなみに原宿なんてところは大嫌いだ。あんな荒削りな欲望むき出しの若衆が行き交う街は本当に疲れる。表参道でもなんとなく居心地が悪いのに、、、従って原宿近辺の旨い店というのは僕のデータベースには入っていない。しかし、原宿駅から千駄ヶ谷方面に歩いていくと、アパレル関係の小さな事務所群に混じって、よさげな店がちらほらと出てくる。イタリアンでは著名な日高シェフの「マンジャペッシェ」もこの辺だ(以前、ディナーをいただいたことがあるが残念ながら感動しなかった。)。そのマンジャペッシェのすぐ近くの交差点からほど近くに、パスタ「SPAGO」がある。

↑暗くてよくわからないな、、、

SPAGOと言えば、はやりのカリフォルニア・キュイジーヌの店の屋号でもあるが、この店はそれとは関係がないらしい。純粋なパスタ屋さんである。日本においては、イタリアンというよりスパゲッティ屋というのが先に独自の進化をしてきた経緯がある。「壁の穴」しかり。あの系統の和風パスタが先にメジャーになってきたわけだが、麺類好きの日本人にはそれがぴたりとはまっていたのだろう。最近blogによくコメントをくださるkurakiさんのWebもパスタ専門。やはり日本人は麺好きなのだ。そして、このspagoも実に和風の旨いパスタを食わせてくれる店なのだ。

店内には原宿風オシャレ系な人たちばかりというわけではなく、その辺の普段着のおっちゃんが一人でぶらっと入ってきたりするくらいなので、僕も緊張しないで済む。厨房にはきっちりコック帽をかぶった壮年板前という感じのコックさん。

厨房をのぞき込むと、スパゲッティ屋で通すだけあって、麺を茹でる大きな釜が鎮座している。見ていると、この釜で麺を茹で、竹のザルで湯切りをしている。蕎麦屋じゃないか!という感じで、和風の風情だ。

さてこの店には味ベースがいくつかある。ガーリックかジンジャーの和風、トマトベース、アーリオ・オーリオなどだが、僕はもっぱらジンジャーである。一番最初に来た時はジンジャー風味の大盛りと、トマトソース系の普通盛りを二杯食べたが、、、旨いなぁと思ったのは和風スパなのだ。

じゃあ何が旨いかというと、、、なんでもてんこ盛りの「アサリとシメジ・シイタケ・ナットウ・キムチ」(1500円)というスーパーメニューだ!

僕はこれが大好きなのであった、、、なんといっても、のってくるモノがスゴイ。ボンゴレベースのジンジャーソースにキノコ類まではわかるが、それに納豆とキムチである。破壊的な味つけではないか。これに100円増しで大盛りにするわけだ。そうすると、こうなる。

写真だと量がわからないな、、、なんというか、縦に盛り上がったスパゲッティである。麺がゆだると皿に盛り、その上からソースを回しがけ、具を盛るという典型的な和風スタイルだ。この方法で行く場合、麺の湯をきっちりと切ってソースを麺が吸い込めるようにし、かつソースの味付けを若干濃いめにしておかないと頼りない味になる。果たしてこの店の味付けは濃い。以前、同行したうちの同僚女性が「なんでこんなにしょっぱいのぉ?」とのたまったが、味は限りなく濃い方がいいというのが僕の好みである。

さて何も考えず、納豆とキムチをかき混ぜまくって食べる。旨い!味の統一感など全く無視!複雑怪異な味世界が拡がるわけだが、これが旨いのダ。白ワインを加えたソースで熱を通されたシイタケとブナシメジはとろっとした感触で食いでがある。麺も特注業務用なのか、アルデンテがかなり長いこと持続する1.8ミリ程度のスパゲッティだ。当たり前だがゆで加減も最高。柔らかくむっちりとしたアルデンテだ。

あとはひたすらむさぼり食べるだけである。卓上にある唐辛子油、粉チーズ、乾燥バジル・パセリをぶち込み、ひたすら喰らう。原宿の果てで、これまた欲望むき出しにしてスパと格闘する自分は、もしかしたらあの雑踏ですれ違う若者と同等かもしれないなぁと思うのであった。

2004年04月13日

下町の圧倒的タンメンギョーザの威力を見よ! 東陽町「来来軒」

僕が住む木場~東陽町あたりでは、なぜか餃子とタンメンを売りにする店が多い。その中でも最強の座にいるのが今回紹介する店、その名も「来来軒」である。漫画じゃあるまいし、来来軒なんてネーミングはないだろうと思うのだが、本当である。そしてこの店は、下町的底力に満ちた、まさに「タンメンギョーザの王道」を行く店なのである。

僕が住む木場~東陽町あたりでは、なぜか餃子とタンメンを売りにする店が多い。その中でも最強の座にいるのが今回紹介する店、その名も「来来軒」である。漫画じゃあるまいし、来来軒なんてネーミングはないだろうと思うのだが、本当である。そしてこの店は、下町的底力に満ちた、まさに「タンメンギョーザの王道」を行く店なのである。

この店、実はかのdanchyu誌の数年前の餃子特集で紹介されたことがある。それを見て、当時木場の某社にコンサルの仕事で通っていた僕が攻め、感動してしまった。これが実はその後木場に住む大きなきっかけとなったのである。これはマジの話なのだ!そして住んでみたらもっと沢山いい店があったという、ラッキー満点な人生なのであった。

さて、東西線木場駅の出口1番を出るとすぐに永代通りがある。これを東陽町方面に3分歩くと、「東陽3丁目」という交差点に出る。ここに先日紹介した八百屋「八百周」があるのだが、その角を右に曲がって100メートルほど歩くと、「東陽弁天アーケード通り」というローカルな商店街がある。その一角にあるのが、この来来軒だ。

まあ、近くを通れば必ずわかるはずだ。なぜならどの時間でもほぼ確実に行列が出来ているからである。この店は強烈なことに、昼のピークタイムはもちろん、午後3時くらいに行っても行列が出来ている時がある。そして6時には麺が無くなってほぼ終了してしまうというオソロシイ店なのだ。だから、時間に気をつけていかないと、15分以上待たされてしまう。しかし、回転も速いのでまあ我慢できないほどではない。

店内にはいると、カウンターとテーブルで23,4人くらいが入れるような感じである。厨房内には、見事なまでに共通の遺伝子を受け継いでいるとしか思えない一卵性双生児的兄弟であろう2人のパンチパーマのおっちゃんと、これまたその遺伝子を強烈に引き継いでいるのが明瞭な息子(20代後半くらいか)、そしていかにも下町風おばちゃん2~3人という布陣である。写真では残念ながらこちらを向いているところはさすがに写せなかったので、来店して確認していただきたい。まず笑ってしまうこと間違いない。

で、この店では圧倒的大多数が「タンメンと餃子」を頼む。たまにラーメンとか頼んでいる人もいるが、食ったことがある僕としては、とにかくこの店ではタンメンとギョーザを食べるべきであるとしか言いようがない。

ちなみにタンメンが650円、ギョーザが450円である。ラーメンはたしか450円くらいとリーズナブルなんだが、組成が全く違うので考慮外にして欲しい。 とにかく席に座ったら、こう言おう。

「タンギョー。」

これは「タンメンとギョーザ」という注文である。では、二人で入って、タンメンと餃子をそれぞれ人数分頼む時はどうか。

「ニコニコ」

である。二個以上になる場合は「サンコサンコ」などと増やしていけばよい。では、タンメンが2つで餃子が1つでいいな、と言う場合はどうか。

「ニコイチ」

となる。そう、タンメンの数が最初にくるのである。この原則を覚えておけば怖いモノはない。というか、別にこういう符丁を使わなくても「タンメンとギョーザ」でいいんだけどね。何というか、常連の驕りでした。スミマセン。

ということで本日もタンギョーである。ピークタイムにはいると、注文が入っているいないに関わらずギョーザが焼かれているので、比較的早めにギョーザから運ばれてくることが多い。

ダンチュウにも掲載されたここの餃子は、厚めの皮に野菜たっぷり餡が詰められたものだ。餡は一日寝かせているらしく、確かに熟度の高い印象を受ける。しかし全体的にはあっさりしている。これに皮のモッチリ感と、焼きの際に油多めで最後は揚げギョーザ風にぱりっとさせているのが特徴である。

そして木場周辺のギョーザ店では、大体どこでもラー油を自家製で作っている。唐辛子と陳皮などの材料をふんだんに使ったラー油はかなりストロングであり、それだけで十分調味料なのである。

これと酢と醤油で、黄金律的なタレを作ってギョーザを絡ませるわけだが、僕としては酢多め、ラー油多め、醤油少なめという加減をお奨めする。そして、ギョーザに箸で小さく穴をあけ、タレを浸透させて頬張るというのが佳い。

ギョーザを3個くらいやっつけていると、タンメンが「あいよっ」運ばれてくる。このタンメンが出色のできばえなのである。ダンチュウでは餃子特集で出たが、むしろタンメン特集で出すべきではないか?と思うコトしきりである。なんと言ってもこの迫力なのだ!↓

この圧倒的な盛りの野菜類を食ってしまわないと、麺にはなかなか行き着けない。しかし安心めされい、ここのタンメンをタンメンたらしめているのが、特注の麺なのだ。この店の最大の特色であるタンメンの麺が、実に暴力的に極太なのである!

どうだ!この麺、実に迫力がある。ズズっとやって噛むと、ブリンブリンとした弾力が歯に抵抗しやがってかなり食いでがある。おそらく強力粉を少し練り込んであるはずだ。ラーメンの麺というよりは超硬質デュラムセモリナ粉でコシを出しながら打たれたパスタのような堅さ加減である。スープの中に長く置いてもなぜか伸びた感じがしない。

そして、このスープがまた佳い!透明感溢れるスープは、先の店内写真の向かって右側のおっちゃんが担当。ちなみに麺とスープで担当が分かれており、このどちらかが欠けてもタンメンが成り立たない。一度、長期に休みをとっていた時期があったのだが、どうやら「相方が手を怪我しちゃってサ、スープが作れねーんだヨ」ということだったらしい。

基本的な作り方としては、向かって右のおっちゃんが中華鍋で野菜類を炒める。でもすぐさま巨大寸胴のスープをお玉で注ぎ、煮に入る。併行して左側のおっちゃんが麺茹で開始。塩を振って味を調えたら、どんぶりにスープ投入。この時白い粉が一緒に投入されるのだが見ないフリをする。そこに極太麺投入、そして上に大量の野菜を乗せてできあがりである。

で、このスープがすさまじく笑えるのだ。なんて言ったって、よっく見ていると、スープが少なくなったら水道の蛇口をひねって水をドボドボ足しているんだもん!

「あああ~ 薄めないでくれよぉ~」

という心の叫びも虚しく薄められてしまう。それだけではない。一度仕上げをやった中華鍋のスープがあまると、巨大寸胴にそれを戻すのである。もうムチャクチャ。

しかし!それでもなんでも、なぜかいつも旨いのである!極太麺のブリブリ感と野菜のしゃきしゃき感、適度なコクと透明感のあるスープ、そして合間に囓るギョーザの旨味。下町といえば、タンメンギョーザしかないのであった!

ちなみに、タンメン後半戦にはいると、ラー油をこのようにスープにいれて食べるのが準公式作法といえよう。お好みで酢もどーぞなのだ。

タンギョーで1200円。おっちゃんは下町生まれらしく「ホイ、せんにしゃくえん」と発音してしまうのがまた小気味よい。

まあタンメンとギョーザのために木場くんだりまで来るという人もいないかもしれないのだが、実は木場にはもっと色々あるので、1日かけて攻めるつもりであればとっておきコースをこれから教えてあげよう。

そうそう、後日またゆっくり書くが、実はギョーザだけで言えば、この来来軒から100メートル離れたところに「宝屋」という店があって、こちらの方が旨い! 来来軒とはジャンルが微妙に違う餃子で、薄目の繊細な皮に、ニラの効いた濃い餡の組み合わせの餃子で、こいつがビールと最高に合うんである。

しかし、、、致命的なまでに麺類がマズイ。もう、笑っちゃうくらいにマズイのだ。スープは「お湯じゃねーの、これ?」というものだし、麺も延び延びなのだ。従って、僕のお薦めコースは

・まず宝屋にて、ギョーザ二人前とビールを速攻で食べる。

・食べたら勘定を済ませてダッシュで来来軒に移動。

・タンメン単品を頼んで汗をダラダラかきながらすすりこむ。

・汗を冷やしながら、アーケード街の酒屋にて輸入ビール「ヘンリーワインハード」一本280円を飲みながら汗を乾かし、ブラブラする。

というものだ! いろいろ試行錯誤したけど、これが最高!

ま、希望者がいれば、引率することにしようではないか。もちろん、味と満足度は保証しよう。

2004年04月11日

千駄ヶ谷 炭火焼きステーキ「chacoあめみや」 で肉を1kg食べたい!

実はこのblogは、無料blogサービスではなく、きちんとしたホスティングサーバにMovableTypeをインストールして運用している。そのホスティング及び運用をしていただいているのが、原宿のファッション関連ビル群の中に事務所を構える「プロコムジャパン」という会社である。四駆の専門誌である4×4マガジンのDTPをメインにしている実力派企業だ。そして、社長の矢島さんは、商売柄もあるが、マックの世界ではかなり著名な人で、かつグルメな方なのである。実は代々木上原のカストールも彼に最初に連れて行って頂いている。

実はこのblogは、無料blogサービスではなく、きちんとしたホスティングサーバにMovableTypeをインストールして運用している。そのホスティング及び運用をしていただいているのが、原宿のファッション関連ビル群の中に事務所を構える「プロコムジャパン」という会社である。四駆の専門誌である4×4マガジンのDTPをメインにしている実力派企業だ。そして、社長の矢島さんは、商売柄もあるが、マックの世界ではかなり著名な人で、かつグルメな方なのである。実は代々木上原のカストールも彼に最初に連れて行って頂いている。

そんな矢島さんがまた、旨い店を教えてくれた。プロコムジャパン事務所から歩いてすぐの炭焼きステーキ「Chacoあめみや」である。千駄ヶ谷駅から東京体育館の脇を抜け、ローソンの斜め前くらいの地下にあるのがこの店だ。

■chakoあめみや

http://homepage1.nifty.com/chaco/

ステーキ専門店といえば、とにかく重要なのは肉の熟成だ。アメリカはNYの名店「ピータールーガ」では、卸売業者から一番いい肉を買い取った後、自前の巨大冷蔵庫で20日以上の風乾熟成をする。そうなうと表面はもうガビガビになるが、それをこそげて中の深紅の部分を炭火で焼き付けるのである。うーむ 行ったこと無いから本当に行きたい。(カストールの藤野シェフは行っているらしい、、、)

日本においてもこのような熟成加減をしている店がある。神戸のステーキ「みやす」などは、ちょっと高めだが本当に超絶品の肉を食べることができる。熟成された肉は旨味の含有量が絶対的に違うのである。

では、普通に精肉店で買える肉もすべて熟成していればいいのに、、、と思うのが人情。しかし、店頭に置かれているものは熟度が浅い。まあこれはしょうがない。すぐさま販売して現金化したいという流通上の問題と、熟成が進むに従って水分が減る=重量が減るということで、手取りが下がってしまうわけである。ということで、やはり一般人が熟成しきった肉を食べることは、通常できない。ということで、ステーキ専門店の専門店たるゆえんは、この肉の熟成をしているかしていないかであると言える。

もう一つは焼き方だろうな。ステーキに関しては炭火が一番旨いと思う(フライパンで旨いステーキが出来ないということではない)。鉄板上で油を介して表面に熱を入れるのと、遠赤外線と強力火力で、脂を落としながら焼いていくのでは、好みもあろうが、やっぱり炭火焼きが食べたいものだ。

さてそういうことで、このChacoにはいると、まず入り口横に暖炉に炭火がおこっており、網の上で肉が焼かれているのである。

この日はランチだったので、比較的安価に肉を食べることが出来る。夜は黒毛和牛、米国産牛、オージーから選べるらしいが、ランチタイムはオージービーフ。しかし繰り返すが、肉は熟成が肝要なので、まったく問題無しである。

■ランチメニュー

A.ミニヨンステーキ(125g)・・・・・・¥.1200

W (250g)・・・・・・¥.1800

B.ハンバーグステーキ(170g)・・・・・¥. 950

ミックス(A+B)・・・・・・・・・・¥.1700

C.リブステーキ(200g)・・・・・・・・¥.1500

D.ヒレステーキ(170g)・・・・・・・・¥.2700

E.サーロインステーキ(200g)・・・・・¥.2700

付:サラダ・パンorライスコーヒー、紅茶orシャーベット

僕はもちろんガッツリと「リブステーキの250g、ミディアムレア」である。これで2000円。まあリーズナブルなんではないだろうか。店内は非常にオールドファッションドで落ち着いている。下町洋食をゆったりさせた感じだ。シェフ自らが、肉を焼きながらサーブをしてくれる。

そして程なく焼かれてきたステーキがこれだ。

ナイフを煎れると、深い深紅の色合いがのぞく。うん、トロトロとした肉の旨味が薫る。パセリバターを溶かし、醤油をつけていただくと、オージービーフとは思えないほどジューシーに肉汁が染み出てくる。旨いではないか!

矢島さんが「これにね、和芥子をつけて、芥子醤油で食べるのが旨いって、以前いっしょに食べたお金持ちな方に教わったんですよ」とおっしゃる。試してみると確かにこれは旨い!これもオールドファッションドだが、じんわり旨さである。

しかーし!250gでは全然足りないのであった。メニューを見ると夜の部には、なんと1Kgブロックを焼いてくれるサービスがある。これは何人で頼んでもかまわないもので、焼いたモノを切り分けるのだが、できればこれを2人くらいでやっつけたいモノである。さすがに僕も、ステーキを限界まで食べたことはないのだ。

この店なら、夜にきっちりと食べに来てもいいな。またこよう。

店を出て、千駄ヶ谷にあるスター○ックスに勤務する竹と店長に遊ぼうよ、と電話するが、平日の1時半に出られるわけもなく、もう一枚ステーキを食べたい衝動を我慢しながらブラブラとした昼下がりであった。

高知県・鰹の魚醤 「びーみ」はオリエンタル・リー・ペリン・ソースだ!

先日の白魚が届いたのと同じ午前、もう一つ小さな小包が届いた。差出人は愛媛大学の社会学講師である野崎賢也ことノザケンだ。開けてみると、Machintoshのオプティカルマウスの箱だ。

俺はマック使いではなくなったんだけどなぁ、と思って箱を開けてみると、中身は鰹(かつお)を発酵させて作った魚醤「びーみ」であった。

そう、先日紹介した秋田県の魚醤「ととみー」のエントリに彼が書いている通り、高知県では鰹で魚醤を醸しているのである。基本的には魚を塩漬けにして発酵させると魚醤ができるわけで、様々な魚種の魚醤があってもよい。鰹で作るということになると、大型回遊魚らしいこってりとした味になるのではないだろうか、と想像していたが、実物が来たのであった!ありがとよ、のざけん。

このびーみ、ノザケンが何に使っているかというと、

「カツオベースやから、かなり和風につかえる。炊き込みとかでも違和感ないと思う。

でも、おれは、オリーブオイル+にんにくで、青菜炒め(菜花とか最高)。それのスパゲッティ。貝のダシのスパにも行けるよ。アンチョビ替わりに使う。」

なるほど!アンチョビのあの塩辛っぽい風味は、実は魚醤との類似性が強い。パスタの味付けには実にマッチしそうな話である!

ということで、早速試してみることにしたのであった。

ちょうど春先の今時分に出回り始めた山菜「うるい」がある。これは山形出身の食い倒れオフ会参加者であるコバヤシいわく「地元では『ぎぼうし』と呼ぶ」というものだ。岩手県でも生産されているが、まあ基本的には山菜なので、市場に出回るのは栽培されたものだと考えた方がいい。つまり、自然に生えているものより個性は弱い。けど、それでもこの「うるい」というネーミングと、姿形の美しさ、そしてネギのように汎用的な使いやすさ、加熱するとトロリとした触感になると頃など、実に僕が好きな食材なのである。

これに加えて、これもオフ会参加者であるkappaちゃんが差し入れてくれた、真正の徳谷トマトを加えて和風のパスタにしよう。魚醤の癖の強さと徳谷トマトの味の濃さを考慮して、パスタはパワフルなソースに合うディチェコのリングィーネにする。

オイルで青森田子町のにんにくに火をいれ、うるいの根本部分を焼きつける。トマトをくし切りにして投入し、アルデンテよりだいぶ前の段階でリングィーネの湯を切り、具材のパンに投入する。この前に一気に強火で加熱しながら「びーみ」を振りかけた。魚醤特有のひねた香りが広がるか、と思ったら、そんなこともない。落ち着いた香りがする。ふううん、、、と思いながらサルターレし、アルデンテに仕上げて皿に盛る。

一巻き食べてみてびっくりした。これが魚醤か?たとえて言うなら、リー・ペリン・ソースのような味ではないか!魚醤臭さがほとんどない、練られた深い旨みだ。大型回遊魚らしい、骨太な味と香りがする。これはちとびっくりである。実に美味。

びーみを検索してみると、なんと「株式会社びーみ」というところがこれを作っているのであった!

■株式会社びーみ

http://www.vimi.co.jp/index.html

その解説を読んでみると、なんと! 僕が敬愛する、発酵学者であり、そして全世界的胃袋の先駆者である東京農大の小泉武夫教授が開発に携わっているという。どこでもこんなことやってるんだな、先生、、、

パスタの旨さはもちろんうるいと徳谷トマトの旨さがあってこそのものだが、こいつはイケル!ということは、トトミーなどの他の魚醤もこのようにアンチョビ代わりに使えるはずである。これから、この手法をパスタを食べる都度に試していこうと思った週末なのであった。

のざけん、さんきゅ。

2004年04月09日

白魚をどんぶり1杯食べる。美味だった!

竹鶴酒造の石川杜氏に茶を送ったら、そのカウンターで「あ~ いやいや、今度こそびっくりさせてやるから待ってろ」と何かを送ってきてくれるらしい。なんだろうなぁ、筍かなあと思っていたら、宅配便が来た。発泡スチロールの箱。魚か?しかしチャポチャポ音がする?なんだそりゃ、、、と思って開けて、びっくりした。

なんとぴちぴちに生きている白魚である!

いやこれはさすがにびっくりしたぁ、、、 この白魚、広島の安芸名産なのである。走り幅跳びの選手なら飛び越えられそうな細い川を、ちょうど今の時期だけ、白魚が遡ってくるのを獲る業者が、1軒だけあるのだそうだ(タツヤン談)。

「あ~ いや、 先日は駿河若シャモでびっくりさせようと思ったら、その前にばれてしまったからなぁ、、、今回はびっくりしたみたいだから、成功だな!」

いやマジびっくりだよぉ だけどこんな大量の白魚、どうしよう? 寿司匠に持っていくか?いやでも足が速いだろうし、食ってしまおう!と素早く判断。まずは当然、躍り食いだろう。

一袋をざるにあけると、ピチピチとはね回る白魚君がいとおしい。透き通ったその身体と、結構ユーモラスな顔をみると、食うのに忍びない、、、なんてことは全く思わないのであった。やったぜお店ではお猪口一杯分くらいしか食べられない白魚を、どんぶりで食ってやる!と、意気込みまくっているのであった。

ざるにあけたのをグラスボウルに移す。ここにポン酢をかけて食ってしまおう。

ポン酢は、最近愛用している大阪の「旭ポンズ」である。これに千鳥酢を足して頂くことにする。

ポンズをかけると、身体に染みるのか、ビチビチ跳ねる具合がいっそう高まる。ふふふ、苦しいだろう、、、いま食べて楽にしてやるからナ。

口に運ぶと、ブリンブリンと動くんだけど、プチっと噛むと旨味が拡がる。当たり前だが、臭みなどいっぺんもない。ほんのり上品な甘さもある。なんとも風雅な食べ物だ。

しかーし!ボウル一杯ある白魚を食べるってのは、、、なんともボリューミーである。食っても食っても無くならないぞ。10分もすると、白魚はどうやらポンズの海で息絶えたようになる。合掌。

さて仕事から帰宅後、今度は加熱料理にしてみる。

一つは卵とじだ。根三つ葉とともに甘辛ダシで閉じて頂く。もちろんまずいはずがない。

もう一つは僕の得意技、炊き込みご飯だ。鍋にダシを張り、ミルキークイーンを白魚とともに炊き込んだ。

結果、白魚君達が残らず口を開けたまま横たわる、シュールなご飯ができあがった。

こいつらを成仏させるには美味しく食べてやるしかない!いただきました!2合の炊き込みご飯は2回にわけて僕に消費されたのであった。大丈夫、完璧に成仏できること間違いない。

タツヤンにお礼を言うと、

「あ~ いやいや、まだまだ広島にはおどろくもんがいっぱいあるゾよ!」

と得意そうに言う。うーむ どんどん驚くから送ってくれ! しかし俺からは次回は何を送ろう、、、当分この応酬が続きそうなのであった。

2004年04月07日

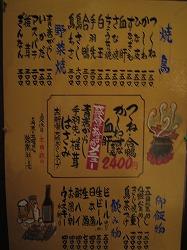

焼き鳥&釜飯 とっておきの秘密の名店を教えてあげよう。 人形町「鳥長」

焼き鳥は大好きなんだが、一方でバードコートのような高級店も大好きながら、他方ではやはりある種下世話に串をつまめる店が好きだ。かといって、ブロイラーに毛が生えたようなまずい焼き鳥では興が冷める。やはり串自体は旨く、店の大将とツーカーの関係ができて丁々発止できる店が一番佳い。

焼き鳥は大好きなんだが、一方でバードコートのような高級店も大好きながら、他方ではやはりある種下世話に串をつまめる店が好きだ。かといって、ブロイラーに毛が生えたようなまずい焼き鳥では興が冷める。やはり串自体は旨く、店の大将とツーカーの関係ができて丁々発止できる店が一番佳い。

そこで、僕のとっておきの店を一つ紹介しようではないか。この店、焼き鳥が旨いのもあるが、なんと言っても〆の五目釜飯が、おそらく日本有数に旨いこと間違いなしの店なんである。 しかも! 店の大将のキャラが最高! 食い方がまずかったり筋の通らない客を怒鳴りとばす、筋金入り江戸っ子オヤジなのである!この大将との心の交流が好きで僕なんかは通っているのである。

■鳥長

東京都中央区日本橋人形町2-26-14

11時~13時 ・ 17時~22時

土日祝(但し第4土曜っていうか給料日後の土曜日は営業している)

この店に行く時に絶対に気をつけなければならないことがある!それは、、、焼き鳥の串が出てきたら、すかさず食べること!おしゃべりに夢中になって皿の上で串が冷えてくると、大将がイライラしてくるのが傍目にもわかる。そのうち怒号が飛ぶ。僕が目撃したなかで一番すごかったのは、ある中年客3人がずっと話に夢中で、砂肝が手つかずで皿の上に放置されていた。大将、チラッチラッと目をとばす。ヤバイ、、、そのうちにその客が大将にオソロシイ一言を、、、

「あのさ、これ冷えちゃったからもう一回焼き直してくれない?」

この時の大将の爆発ぶりは忘れられない。顔が真っ赤になって、文字通り爆発であった。

「こっちが備長炭できっちり焼いてるのに、なんでさっさと食わねえんだヨっ!うちは客を選ぶ店なんだからなっ!」

言葉尻だけだと乱暴傲岸に聞こえるかもしれないが、しかし居合わせた他の客は大将の味方なのであった。これは全くその客に非がある。可能な限り食事は料理人の意を汲んで食べるべきだ。話がしたければ店を選んで欲しい。同席した常連みんながそう思っているのであった。

さてこの店、大将がかようなキャラの人物だが、上記ルールを守りさえすれば気持ちよくサービスをしてくれる。焼き鳥はお任せでもいいし、自分の好きなモノを頼んでもよい(その場合は2本単位になる)。常連になれば完全にお任せにすると、普通出さないモノも出してくれるようになる。大将との関係性構築の内容いかんにより、全く対応が変わってくるという典型的な店だ。

僕はいつも座ると大将が、「いつも通り?」と聴くので、その時の体調に合わせて「ガンガン行って」というか、もしくは「バンバン行って!」あるいは「ボンボン出して!」の3パターンである。ま、要するにあるモノ全部だしてくれよというおねだりなのであったが、初心者はやらない方がいい。「あぁ?」と顔をしかめられること間違いない。

一応注文のスタイルを。まず飲み物だが、あまり期待しないで欲しい。焼き鳥の店なので飲み物はシャビーだ。瓶ビールもしくはチューハイとなる。で、この店のチューハイは青リンゴ系のサワーを使った薄いものだが、これをジョッキで飲むのが乙。これを頼む時に、

「チューハイ 2つ!」 などというのが普通だが、もし覚えられるなら、この「2」の部分を

「チューハイ ニャンコ!」 と言ってみよう。これはセリ用語である。ニャンコは2。以下、

「チューハイ ゲタ! (3)」

「チューハイ ダリ! (4)」

というような感じだ。この時僕は、人数分+1の数で頼む。つまり2人で入店した場合は「ゲタ」で頼む。なぜかおわかりだろうか?当然、大将の分をおごるのである。これもまあ僕と大将との信頼関係なので、初心者はまねしない方がいいかもしれないが。

次に頼むとよいのが鶏刺しである。

この美しい笹身の肌を見よ!湯通しなどしない、完全な生である。ピンク色の肉がねっとりトロリと溶ける、バカ旨の刺身なのだ。

これに添えられているのは本わさびなので、醤油皿にサシをのせ、うえにチョンとサビを乗せて頂く。醤油にも追い鰹が仕込んでいるらしく旨みが濃い。甘めの味が、ねっとりしているが淡泊なサシに絡むと、口中が色っぽくてやるせなくなるのだ。

続いて焼き鳥に移る。備長炭で焼かれる鶏は、すべて大将の好みでタレと塩が使い分けられているので、何も言う必要はない。

ここの焼き鳥は秘伝のタレをくぐらせ表面だけはやや焦げ目つき加減にするのが流儀だ。お任せにするとまず焼かれてくるのが、合鴨串だ。

■合鴨

塩味のこの合鴨は、「私、鴨は苦手なんです」という人がほぼ全て「お、美味しいっ!」と落ちていったほど、癖が無く旨みだけが残る絶妙の焼きである。

そして一番この店のネタで旨いのは、やはり王道の「かしわ」=正肉である。

■かしわ

モモ肉とこの店秘伝のタレの相性は、本当に最高だ。柔らかいのである。トロットロなのだ。それはブロイラーのような頼りないぶよぶよ柔らか状態ではない、確信犯的柔らかさなのだ。そして甘い肉汁とタレが絡み、コゲが旨さを倍加させるのだ。これを僕は3本くらいは食べてしまう。これには山椒が合うので、チョッチョッとかけていただくのが佳い。

かしわと一緒に出てくるツクネは、はやりの軟骨入りではあるが、細かくミンチにされているらしく口に当たるほどではない。七味をチョイと乗せて食べるのが吉である。

さて焼き鳥といえばレバーに砂肝だろう。レバーは、当たり前なんだけど臭みの全くない、トロトロの濃厚な旨みの塊状態だ。いい具合のコゲが旨さを倍増。

■血肝(レバー)と砂肝

そして、比較的空いている時なら出してもらえるが、貴重な「ちょうちん」である。つまり腹の中にある卵の黄身だ。

■ちょうちん

気味悪がる人もいるのだが、要するに黄身の塊なのだ。他ではあまり食べられない卵管もくっついていて、これがまた乙なのだ。このくらいの店レベルであればモツの生臭みなんかは全くないので、そんなことを心配する必要はない。黙って前に並ぶ串を頬張るだけなんである。

■手羽、野菜

■ネック(首肉)

これはあまり出てこない串だ。ネックは首、鶏で一番動いている筋肉だから、実は一番旨い場所かもしれない。シコシコした歯触りとかみしめるとジワッと染み出てくる肉汁に、思わずため息なんであった。

そして、秋頃に旨さのピークになるのがこのエメラルドだ。

■エメラルド(ぎんなん)

もうこの時期だと貯蔵品だからエメラルド色ではないが、、、秋のぎんなんは本当に最高!大将はこのぎんなんを薄皮つきの状態で串焼きし、火が通ったところで神ワザで薄皮を瞬時に剥き、塩をふって出してくれる。ホコホコホッコリとした粒を噛むと歯にニッチャリとくっつく感触、甘くてちょっとほろ苦く、特有の香りがコタエラレン。

さて、、、そろそろメインディッシュに行こう。食べ進みながら、適当なタイミングで「五目釜飯」を頼もう。炊きあがりまでに15分かかるから、それを見越していい時期をみつけてオーダーすること。そうすると、専用お釜に、あらかじめ浸水させてあった米をお玉で量り投入。そして別鍋で仕込んである熱い鶏スープをひとすくい。最初の段階で投入すべき具剤をぽんぽんと放り込んで点火。吹いてきた段階で火加減の調整をし、水分がかなり飛んできたところで、第二段階の具(鮭、切り干し大根、錦糸卵、ウズラ卵等々)を配置。蒸しを十分行い、「はいよ~」とできあがるのである。

■五目釜飯

まず蓋を取ったら、しゃもじでご飯の周りをザッザッとほぐし、天地を返すように釜肌から混ぜ込んでいこう。上下をよく混ぜた方が旨いと思う。

中には絶妙の火加減の入った鮭切り身があるのでこれをほぐして飯粒にまぶすべしだ。

まあとりあえず食って欲しい。他の店の釜飯を食べる時、いつも感じるのは、旨味不足。おそらく鶏スープが貧弱だからだ。この店の釜飯は味がとにかくしっかりしているのだ。それはクエバワカル。だからもうこれ以上言うまい。

この釜飯が、全日本五目釜飯の部のベスト5に入るであろうことは間違いないと思うのだが、その秘密の一つが、具材である切り干し大根だ。釜飯に入っているのをあまり見かけないだろう?この切り干しが、鶏スープと醤油の旨みを吸って、飯粒に旨みをマッチポンプ式に供給しているのである!切り干しの使用がこの店の最大のポイントであると断言!

釜飯にネギたっぷりの鶏スープ、お新香とで、もうこれでもかと言わんばかりの量でくるので、大体だれでも満足できるだろう。

これだけ食ってチューハイを2杯くらい飲んで、7000円は行かない。僕の場合はなぜかどれだけ食べても、ある値段がいつも提示されるんだが、これはまぁここには書かない。それでもここで紹介する店のご多分に漏れず安いと思うので、安心して足を運んで欲しい。

裏技として、釜飯の上にかしわ(正肉)の串を2本乗せて食うと、もう言うことはない。最高である。

「ヤマケンちゃん、今日もきっちりやっつけたかい?」

「おう、飯粒一つ残ってねーよ!」

そういって釜の底を見せると、大将は二カッと喜んでくれるのだ。

鳥長は僕のパワースポットだ。とにかくひたすら旨い焼き鳥を摂取し、日本有数の釜飯をガツリ食べたいならば、まず迷わず行ってみて欲しい。

ただし場所は若干わかりにくい。どうしても行きたければ連絡ちょーだい。ま、ホントは教えたくないんだけどね、、、

2004年04月06日

いい八百屋が近所にありますか?野菜の目利き登場! 東陽3丁目「八百周」

僕が住む部屋は木場と東陽町の間にあるのだが、この辺は実にヤマケン的に最高だ。なぜ木場に住むことにしたかと言えば、旨い店が沢山あることを知っていたからなのだが(←これはマジ)、その後の探索で、予想していたよりも旨い店がそこここに点在しているのであった。それらは実はまだこのblogでも取り上げていない。小出しにしていこうと思っている訳なんだが、、、

僕が住む部屋は木場と東陽町の間にあるのだが、この辺は実にヤマケン的に最高だ。なぜ木場に住むことにしたかと言えば、旨い店が沢山あることを知っていたからなのだが(←これはマジ)、その後の探索で、予想していたよりも旨い店がそこここに点在しているのであった。それらは実はまだこのblogでも取り上げていない。小出しにしていこうと思っている訳なんだが、、、

で、八百屋である。どの町にも必ずある八百屋だが、近年はスーパーマーケットという業態に押され、衰退の一途を辿っている。車で乗り付けてワンストップショッピングができるというスーパーの利点と、何となく店の人とコミュニケーションをとりたくないという現代人的理由が絡まっているのだろう。

しかし、八百屋に並ぶ商品とスーパーに並ぶ商品とでは、いろいろと違いがあることが多い。それはなぜかと言えば、仕入れ方の違いに行き当たる。スーパーも八百屋も、青果物を卸売市場というところから仕入れるのが基本だ。ただし、スーパーの場合は複数店舗を持っているのが基本だし、扱いの単位がデカイ。従って仕入れの基準は規格(大きさ、外見)が揃ったものが多量に仕入れられるか、ということになる。例えばトマトがあったとして、品質がよいけど数が少ないトマトと、品質そこそこだけど規格が揃ったトマトが沢山あるとすれば、よりスーパーで売りやすいのは後者になるのだ。店内で2つの別の値付けをしたトマトがあると面倒だからだ。(←この説明はかなりデフォルメしているのでご容赦されたい。実際はもっと複雑だ。)

それに対して八百屋は、ほとんどが個人経営だから、仕入れ単位が少ない。それに一国一城の主である経営者が仕入れることが多いから、目利きをしてよいものを競り落としてくることができる。また、店先でやたらと安い特価品が出ているのをみかけるだろうが、ああいうのはB品とよばれるものだ。つまり形が良くなかったりという外見の規格分けで安く売られているものだ。そういうのを仕入れて目玉として販売しているのも、消費者には嬉しい。このように八百屋の店先は、スーパーのそれとはちょっと違う特色があり、楽しいものなのだ。

ただし上記は、その八百屋のおっちゃんが目利きであれば、という条件付きだ。商品や産地に対する知識でスーパーなどを上回らなければ、八百屋にはその存在理由がないといっても過言ではないだろう。八百屋もいろいろあるが、中には本当にやる気が見られないところも多いわけだし。

そんな中、東京都下の八百屋を集めて、産地や野菜に対する知識を勉強しあう会がある。八百屋塾というのだが、これは小売組合などの肝いりで設立されているらしく、僕も参加したいのだが入れなかった記憶がある。ただし会報が出ているのでそれを見ると、いつもレクチャーしてくれる有名な元気そうなおっちゃんがいる。

「江東区の東陽で八百屋を営む野本さんが、、、」

とよく紹介されているのだ。でも、、、あれ?このおっちゃん、見たことあるじゃん?なんとこの野本さんが営む八百周は、僕の家から80メートルのところにあるのだ! ひえええつくづくこういう縁の巡り合わせにはついている俺であった!

ということでよくその店で立ち話をしながら買うようになって今に至る。

■八百周 (お店のWebも一応ある。)

東京都江東区東陽3-20-3

03-3644-3819

※地下鉄東西線の木場駅か東陽町駅を降りて永代通りを5分 「東陽三丁目」の交差点にある。

このおっちゃんが野本さんだ。一見頑固そうだけど、そんなことはない。とても人なつっこく、プリティなおっちゃんなのである。

野本さんの左側の壁にかかっている「野菜よろず相談所」というのれんを見て欲しい。これがこの店最大の特徴だ。並んでいる商品にはすべて「理由」がある。「このきゅうりは旨いんだよ、茨城の○○っていうグループが作ってるんだけどね、熱心なんだ!」とか、そういう話をしながら販売するのだ。これこそ八百屋の鑑だ。

ちなみに置いてある商材は僕の目から見ても非常に面白い。下の写真ではわからないだろうが、「ロジモノ」と小さく書いてあるものが多い。ロジとは露地のことで、つまりハウス栽培ではなく、太陽のもとで育てているということだ。品目にもよるが露地物のほうが旨い場合がある。特に葉物は、寒気に当たった方が旨みがのりやすいので、ハウスものより露地物が旨い。しかし、露地だと温度変化・環境変化が激しいので、農家にしてみればリスクヘッジのためにハウス栽培にしてしまうことが多いのだ。

この店ではロジモノをかなり評価している。店頭に並んでいる半分以上が露地物であった。そして、サプライズ品は店の奥にある。

「おう、今日はいいもんがあるよ!千葉の露地栽培の春菊。こいつは旨いよ!」

と言って出してきたのがこれだ。

写真左下にも写っているが、根っこが長くついていて、いかにも露地モノという感じ。茹でてゴマ和えにしてみたが、通常のハウスもしくは水耕栽培品とは違って歯触りがきっちりとしている。もう春なので香りはそれほど鮮烈でないが、いい春菊だ。

ちなみにこのお方は本まで出している。

「野菜相談うけたまわります」

ISBN:4883400107

205p

創森社 (1995-06-20出版)

先記した八百屋塾のホームページにこのおっちゃんの記事もあった。こんな人である。

このおっちゃんは僕の職業が青果物流通であることを最近、ひょんなことから知ってくれた。

「なんかさ、山ちゃんは農産物とITがどうのこうのなんだろ?こないだね、ウチの関係の勉強会にさ、ワイズシステムって会社の社長さんがトレーサビリティの話をしに来たんだよ。知ってる?」

「わははははは それってウチの会社の社長だよ、おっちゃん!」

「え!なんだそうなのか、、、じゃあ山ちゃんもやってんのかいトレーサビリティ?」

という顛末である。今度、僕の本を謹呈しないとな。

この夏にはおっちゃんと僕でメロン対決をやる。どっちが旨いメロンを出せるかの勝負なのだ!絶対に勝つぞぉ

このblogからリンクを張っている「くいしんぼうのアンテナ」の著者Reitaroさんもいい八百屋さんと仲がいいらしい。ぜひ皆さんも近所の八百屋さんを見直してくださいませ。

2004年04月05日

関東が誇る安定高出力の居酒屋 森下「山利喜」に集え

以前、竹鶴酒造の石川杜氏と一緒に行った森下の居酒屋「山利喜」は、その後かなり通っている。なんと言っても火力が安定しているというか、絶対にはずすことがない。ベースメニューである焼きとん各種と、この店の超名物である煮込みについては、席に着くなり頼んでしまう定番である。しかも、それ以外に細かく旬を感じさせるメニューが出るので、退屈したり飽きたりしないのだ。全日本居酒屋選手権を開催したらトップ3に食い込むのではないだろうか、というのは居酒屋評論家に任せるが、俺的にサイコーな店なのである!

以前、竹鶴酒造の石川杜氏と一緒に行った森下の居酒屋「山利喜」は、その後かなり通っている。なんと言っても火力が安定しているというか、絶対にはずすことがない。ベースメニューである焼きとん各種と、この店の超名物である煮込みについては、席に着くなり頼んでしまう定番である。しかも、それ以外に細かく旬を感じさせるメニューが出るので、退屈したり飽きたりしないのだ。全日本居酒屋選手権を開催したらトップ3に食い込むのではないだろうか、というのは居酒屋評論家に任せるが、俺的にサイコーな店なのである!

■大衆酒場「山利喜」 (←最後の「喜」は本当は七を三つ書く漢字である。)

都営新宿線or大江戸線 森下駅 森下交差点すぐ。

問題なのは5時の開店時に、すでに店の前に数人が並んでいるという人気である。このスタートダッシュで着席出来ない場合、かなり待たされる率高し、なのだ。この時、行列を尻目に、5年くらい履き古したようなスエット姿のごま塩頭じいさんが、いい味出しながら

「おいら一人だから先に行かせてもらうよ、な~にすぐに空くからサ」

なんて言いながらさっさと入ってしまったりする。常連客は一人で来るのである。1Fにはカウンター(結構憧れだ)があるので、そこでさっと飲んでさっとつまんで帰るということだ。おおらかな日本が残ってる、、、

そう、山利喜は、上の写真にあるように、あくまで「大衆酒場」なのだ。ゆめゆめ気取った店ではないし、それを期待してくる店ではないのである。

この日は5時半に着いたが、すでに最初のローテーションには入れず15分ほど待つ。この店は2階建てで、座敷とテーブルで構成される2Fが比較的落ち着けるのでお奨めだ。1Fは完全に大衆酒場的様相、2Fはちょっと落ち着いた割烹居酒屋という風情である。ただ、1Fでディープさを味わうのもまたオツなもの。今日は1Fに落ち着いた。

山利喜のメニューだが、これがまた、モノクロながら渋い色彩を放っている。

やきとんや煮込み、なすぬか漬けなどのオーソドックスメニューの合間に、スルリと「イタリア産生ハムクレソンサラダ」や「生野菜焼きみそ添え(エシャレット・アンディーブ・きゅうり)」、「白身魚のカルパッチョ」のような気の利いた洋食系の皿が並ぶ。これがダテではないのである。この店の看板の一つでもあるのだが、店員にソムリエさんがいるのだ。彼が定期的にフランスやイタリアを回ってワインを買い付け、かつつまみのメニュに目を配っているおかげか、大衆酒場なんだけど次元が数ランク上という状況になっているのである。

この店で酒を選ぶのは結構苦労する。なんといってもギネスの樽生が飲めるのと、日本酒はかなり気が利いた地酒を燗にしてもらえるのと、そしてソムリエ氏によるグラスワインが500円で飲めるのである。とは言いながらいつもスタートはギネスハーフパイントなのであった。

この後頼むのは、まずおひたし(江戸っ子風に「おしたし」と言うようにしている)だ。たかがおひたしと思う無かれ。350円でスバラシイクオリティのおひたしが出てくる。野菜業者の僕が言うんだから間違いない。つい先日は、無造作に3種類くらいの青菜を取り混ぜたおひたしが出てきた。ホウレンソウ、小松菜、三つ葉というような個性のある青菜をそれぞれ茹で、それをダシ洗い(水ではなくダシに漬け洗いながら味を含ませる技法)したものを出してくる。シャクリという絶妙の食感に気が入ったダシが合わさって、これで350円は安かろうという出来映えだった。

今日のおひたしは花わさび。わさびの先端部だが、ビリッと辛みが効きつつも、さわやかな香りが突き抜けていく。シャコシャコという歯触りが楽しく、存外に酒が進むのである。

そうしてビールを飲んでいるうちに、あの超絶煮込みがやってくる。ここの煮込みはブーケガルニを使っているということだが、難しいことヌキで言うと、これ上等なシチューです。いろんな味要素がどろどろに溶けているので、味の輪郭は若干ぼやけているが、コクがあるのにあっさり感を抱く、不思議な煮込み。下品と洗練の境界線を綱渡りするスリリングな煮込みなのである!これを別注のガーリックトーストに乗せて口に運ぶと、「ここ、スペインだっけ?」と錯覚してしまうこと間違いない。

グツグツと土鍋が沸き返っているのをにらみながらモツとネギを頬張ると、紛れもない日本人であることにほっとしてしまうのであった。

さてそうこうしているうちに、焼きとんが運ばれてくる。焼きとんとは読んで時のごとく豚の内臓を串焼きしたものである。必ず食べるのはカシラ・ハツ・タンそしてレバーである。注文の際にタレか塩かを選べるが、僕のお薦めは断然タレである。年配の方や通ぶった御仁が「塩」と頼むのをよく見かけるが、この店はタレじゃなきゃダメ!甘辛の醤油ダレの皿の横に、黄色いフレンチマスタード(種なしタイプ)が盛られているのだが、こいつとタレの相性が、まさに、グンバツのバツグンなのである!この組み合わせは、石川タツヤンと僕とで驚嘆した味。これなら20本食べられるぞ! ここの焼きとんはレバーから無くなるコトが多いので、まずレバーは食べるべし。

それと、シコシコとした触感と肩ロースをしのぐ旨みの載った「カシラ」、「ハツ」を堪能する。

「軟骨のたたき」は、いわゆるツクネなのだが、この色っぽい扁平さを見よ!鶏ツクネに比べるとむっちゃくちゃに濃い系の味だ。

「テッポウ」は確か直腸だったかと思うが、、、この店のは臭みが少なく、クニュクニュとした歯触りとむっちりと千切れる食感が純粋に味わえる。モツ嫌いでも食べられるはずだ。

この辺でソムリエ氏によるワインのサーブが入る。いつ行っても、前と同じ銘柄であることはない。残念ながら僕はワインについては素人なので勧められるがままにいただく。本日のこのワインはビオ(EU圏での「オーガニック」の意味)のものであるとのこと。ライトボディだが、さわやかすぎず渋すぎずのちょうどいい軽やかさを持つワインだった。ちなみにボトルでとっても3500円程度なので安い部類だ。もう少し出せば、ソムリエのお薦めワインが出てくる。ただしこれは当たりはずれが当然ある。一度、とても旨いワインを飲んだので、次にまた頼んだが、全く別の個性のものが出てきた。それがまた楽しみでもあるのだが、、、今日のはまあまあ正解であった。

さて居酒屋といえば僕が一番好きなのは「ぬた」である。この店のぬたは赤みそ系を使った、かなりドライな仕上がりの酢みそ味だ。貝類とワケギ、グリーンアスパラに酢みそをかけたぬたをジーッと見ているだけで、僕は酒が飲める。この辺からは本来は日本酒がよい。神亀の燗があるので、これをヤルか、もしくは「鶴の友」が良いだろう。

そして運ばれてきたのがスペアリブである。大きい塊が3切れで980円とリーズナブル。これは注文が入ってから焼き上げるので20分くらいかかる。従って着席した瞬間の第一回注文で入れておくのがベストである。

で、このリブがマジ最高なのよ!何とも言えない味付けなのダ!口の周りをべとべとにしながら軟骨部分までがりがりと囓って食べてしまうのであった!うぉー今また喰いたくなった!

気が利いてるなと思うのは、必ずオレンジの輪切りがついてくることだ。スペアリブには柑橘がベリーグッドマッチングなのである。こいつの果汁を絞りかけながらリブにかぶりつき、ふかふかとした肉とバリバリとかみ砕く軟骨のダイナミズムを味わうためにも、健全な歯を維持しておきたい!と改めて誓うのであった。

そうそうこれを忘れていた。「鯛の酒盗和え」である。細切りにした真鯛の切り身に、鰹の内臓の塩辛である酒盗をまぶしたつまみなのだが、これが秀逸!酒盗の塩から臭さがまったくなく、クリームっぽいねっとり感とほどよいこなれた塩味、そして鯛の甘さが相まって、これと神亀の燗酒を合わせたら、何もいらないと言いそうになるのだがやっぱり他にも食べたいんだけど、でもうーんやっぱりこれは旨い!っていう感じなのであったぁ!

最後は春キャベツとベーコン、クルトンのサラダ。季節メニューだ。柔らかな春キャベツにうっすらと湯通しをし、酢のきいたフレンチドレッシングでベーコンと大量のクルトンと和えている。美味しい、、、

大体これだけ喰って飲んで、2人で8千円程度なのである。僕並みには食べないという人だったらもっと手軽に飲めるだろうことは間違いない。超優良店であるというのがおわかりだろう。

本当は次回のオフ会はここでやりたいのだが、前述のように並ぶのが厳しい。時間厳守だしね。ただ、山利喜は儲かっているらしく、別館というのができた。こちらだったら予約も効くらしい。考えどころだね、、、と思いながら明日あたりまた行きたいなぁと思うのであった。

2004年04月04日

第一回食い倒れオフ会開催! みんなよう食べたのぅ、、、

4月3日(土)春の青空の下、記念すべき第一回食い倒れオフ会が開催されました!

4月3日(土)春の青空の下、記念すべき第一回食い倒れオフ会が開催されました!

待ち合わせ場所の門前仲町駅の1番出口の前で待つ。出てくる人たちの中で、僕に目をとめて「おっ」という顔をする人はきっと参加者だな、、、と思ってみていると、やはりそうだったりして楽しい待ち合わせでした。

本日の参加者は総勢14名。すでにお会いしたことがある方もいらっしゃいますが、今回初めての方も多数。いや面白いもんですな!

とりあえず匠にて勢揃い。匠に初めてくる人をカウンタに座っていただき、記念写真。

今回参加者のほとんどが、なんらかの形でぼくの日記にコメントを書いてくださっている方。列挙すると、、、

-----------------

東京に単身赴任状態のヤマエリさん

人気blog「食いしん坊のアンテナ」の作者であるReitaroさん

山形県出身で急遽参戦のコバヤシさん

調査会社勤務の江村さん

肥料会社にこの春から就職決まった林君

神奈川県藤沢市の公務員ぬのくま稲田君

高知オンナのKappaちゃん

熱血高校教師のマツザワ君

スターバックス勤務の小林店長

僕の大学同期の志乃ちゃんとその娘のマル

そして僕の親友、竹澤と加賀谷という布陣。

-----------------

この面々がなんだかむちゃくちゃ濃い集団なのであった、、、女性陣はなぜか計ったかのように美人揃いである。そして女性陣は初対面とは思えない結束を最初からみせていた。

みなさん初の匠にはだいぶ満足して頂けたようである。ぜひコメントよろしくね。

この日、飲み物は純米酒「るみ子の酒」と「竹鶴合鴨米」で、どちらも寿司にビッタリのマッチングで最高だった。また、Kappaちゃんは、秋田県の地酒を持ち込んでもらったのだが、これがまた最高に旨かった!幻の酒米「亀の尾」で仕込んだ純米吟醸は燗にすると実に映えてすばらしかった、、、どうもありがとうねKappaちゃん!

6歳のマルもみなにかわいがられながら沢山握りを食べていた。よかったね~

加藤ちゃん、食って飲んで6000円に抑えてくれてどうもありがとうな!

アジア系イケ面(コバヤシ命名)の竹も幹事どうもありがとう!助かりました。

二次会は支那そば「晴弘」。志乃ちゃんマルちゃん親子が帰途に就いただけで、それ以外12名が横移動である。焼酎を飲んでつまみを食べ、そしてつけ麺を堪能する。皆さんよく食べてましたなぁ。

早めの撤収で10時には上がり。皆さんお疲れ様でした!

今回参加者の方々は、下記を厳守のこと!

・なんばんの粕漬けの感想をコメントください。「まあどんな会」の佐藤さんにFAXしますので。

・Reitaroさんは粕漬けをつかった料理(できるのか?)を考案すること。

・コバヤシは山形の旨い店情報をもっと僕にタレコむこと。

・ヤマエリは旦那と円満であること。

・江村は就職活動がんばること。

・林君は仙台に行ったら、まず萩の月の工場の場所を探し、速やかに50個ほど僕に送ること。

・稲田君は藤沢市旨いもの情報をくれること。

・kappaちゃんは僕に値上がりしそうな株を教えること。

・マツザワ君は近所なんだから今度池田屋にいっしょにいくこと。

・竹と加賀谷はいつまでも俺と飲み続けること。

・小林店長は酔っぱらった俺を介抱すること。

またやりましょう!

次回オフ会は、週末だとダメ~という皆さんのご都合を鑑みて週日にする予定!

2004年04月03日

食い倒れオフ会当日、朝の空は蒼く晴れ渡っている。

本日は輝かしい第一回食い倒れオフ会である。17時より門前仲町 寿司処 匠 にて開催。 うーむ どういう会になるのだろう? 人数は15名である。 初めて会う人も多い。

楽しみです!できれば実況しますのでよろしく、、、

2004年04月01日

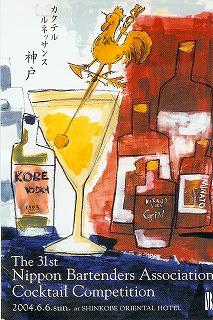

門前仲町のバーといえばここしかない! 関東大会優勝バーテンダーを味わってくれ! 「オーパ!」

あまり知られていないが、門前仲町には、かなりのレベルで誇ることの出来るバーが存在する。木場に住みたての頃に友人の柿沢夫妻に連れて行ってもらって知ったのだが、その門前仲町らしからぬ雰囲気と味に驚倒した。以来、愛用している。

あまり知られていないが、門前仲町には、かなりのレベルで誇ることの出来るバーが存在する。木場に住みたての頃に友人の柿沢夫妻に連れて行ってもらって知ったのだが、その門前仲町らしからぬ雰囲気と味に驚倒した。以来、愛用している。

名前は「オーパ」。知っている人は知っているであろう、銀座にある著名なバーの支店だ。支店といっても限りなく完成度の高い単独店である。その完成度をかもし出しているのが、トップバーテンダーの水ちゃんだろう。本名は忘れた。初めてこの店を訪れるのであれば、どうか必ず、彼が作るマティーニを飲んでいただきたい。ビシッと決まった、その辺じゃ絶対に飲めないような素晴らしいマティーニを飲むことができることを約束しよう。

僕がマティーニに目覚めたのは、もう7年くらい前になるが、年の離れたある女性に、銀座の超一流バーに連れて行っていただいたときのことだ。日本のバーテンダーで知らぬ人の居ないそのバーの名物がマティーニだ。実はそこのトップバーテンダーは酒が飲めない。しかし、彼の作るカクテルは最高だ。そしてマティーニを飲ませていただくと、、、もう声も出ないのだ。たとえて言えば、シルクの飲み口といえばいいんだろうか。ジンという強いアタックの酒を、こんなにも滑らかに口当たり好く飲ませる技術があるなんて、、、と、芯からびっくりしたものだ。以来、マティーニを計るときは必ずこの店を基準にしている。ちなみに、現存する中では、その人が最高齢のマティーニ名人であることは、ほぼすべてのバーテンダーが口をそろえて言う人だ。なので、なかなかこのものさしに合うマティーニは出てこない。

僕がマティーニに目覚めたのは、もう7年くらい前になるが、年の離れたある女性に、銀座の超一流バーに連れて行っていただいたときのことだ。日本のバーテンダーで知らぬ人の居ないそのバーの名物がマティーニだ。実はそこのトップバーテンダーは酒が飲めない。しかし、彼の作るカクテルは最高だ。そしてマティーニを飲ませていただくと、、、もう声も出ないのだ。たとえて言えば、シルクの飲み口といえばいいんだろうか。ジンという強いアタックの酒を、こんなにも滑らかに口当たり好く飲ませる技術があるなんて、、、と、芯からびっくりしたものだ。以来、マティーニを計るときは必ずこの店を基準にしている。ちなみに、現存する中では、その人が最高齢のマティーニ名人であることは、ほぼすべてのバーテンダーが口をそろえて言う人だ。なので、なかなかこのものさしに合うマティーニは出てこない。

そして、、、このオーパの水ちゃんが作るマティーニは、このものさしにピタリと沿うのである。見事なのだ。

そして、、、このオーパの水ちゃんが作るマティーニは、このものさしにピタリと沿うのである。見事なのだ。

マティーニはジンとベルモットから成るカクテルなので、それぞれ銘柄を指定できる。僕はいつもゴードンのジンに、ベルモットはノイリープラットの組み合わせで、ベリードライにしてもらう。これに、アンゴスチュラ・ビターズを2滴ほど入れてもらうというのが、僕の黄金率だ。

数々の魔法を施した後、ステアした液体をカクテルグラスにあけ、我々の前にもってきてくれた後に、本当に魔法のような手振りをする。レモンピール(皮)を絞るのである。このとき、蝶が飛ぶように、手品のように皮をつまみながら動かす。下の写真は撮影したものだが、低照明下だったので手の動きがちょうど軌跡になっている。こんな感じなのだ。

これを見て、僕のヨガの先生であるまさみさんはウットリとしていたものだが、実はこのまじないには意味がある。レモンの皮に含まれている油分は、比重の重いものには苦味があり、比重の軽い液体には爽やかな香りが含まれている。従って、苦味のある比重の重い部分がグラスの中に入らぬような角度で、微妙にずらしながら爽やかな香り成分だけをグラスにあてる。それを一瞬でやると、ああいう手つきになるのである。

こうして出来たマティーニは、それこそシルキーな飲み物に変化する。可能な限りすぐに飲むのがよい。これだけ個性の強い酒を15分以上かけて飲むのは野暮というものだ。旨さが分離してしまう。

さて本題はこれからだ。実は先日来、行っても行っても水ちゃんが出てこない。訊けば、

「バーテンダーコンクールに出場するために休みをいただいておりまして、、、」

とのことだった。そうかコンクールだったか。ではその結果を楽しみに待つとしよう、、、

数日後、結果をききに行った。

「関東の部では優勝しました! 6月に全国大会に出場します!」

やったぜ水リン! ということは、現在関東のバーの新進バーテンダーではトップってことではないか!スバラシイ人にカクテルを作ってもらっているものだ。

こういうのは実に嬉しい。そういうキャリアも肩書きも何も関係なく、ただ「旨い」と思ってつき合ってきた相手が世に認められていくというのは、自分の味覚がまんざら悪いもんじゃないということの証になる。いや、絶対に全国大会でも優勝してくれよな。

「これが、大会に出したオリジナルカクテル 『Spring Hill』 です。」

と出してくれたのが、実に綺麗な綺麗なカクテルだった。その名の通り、春をイメージし、桜のリキュールと洋梨のリキュールをベースにしたカクテル。甘いのだが、その甘さは後を引かないでホロリと消える。その代わり、桜の香りの余韻だけが喉の奥に残る。

「これは、、、旨い! これだったら全国もイケルでしょう!」

「いやぁ、全国大会は6月なんですよ。季節が変わるので、もっとさっぱりしたものに変えたいんですが、優勝者は出品作を変更できないんです。どうなることか、、、」

「そうなのかぁ、、、 よし、わかった!俺、そのコンクール応援に行くよ!」

「え、ほんとうですか???」

マジで行くことにした。 会場はなんと神戸であるが、関係ない! ついでにインデアンカレーも食べられる! ということで応援に行くことにしたので是非がんばって欲しい!

これがコンクールの概要である↓

ちなみにオーパの場所だが、

・門前仲町から永代通り沿いに「富岡八幡宮」の大鳥居までいく。

・境内に一礼した後、失礼ながら鳥居に背を向け、永代通りの向こう側を眺めてみよう。

・寿司屋と居酒屋の間に小道がみえる。その奥左側の2Fに、ピンク色の看板で「O-PA」というのがみえるはずだ。

日曜日は休みなので注意。金曜日などはビジネスマンで混むので気をつけて。

ビールはバスペールエールの生が飲める。シングルモルトの揃えもスバラシイ。また、女性には季節のフルーツのシャンパンカクテルがお奨めだ。今は苺、秋には巨峰や洋なしなどが楽しめる。

しかし、僕のセレクトはやはり、、、1杯目にSpringHillをいただき、2杯目にマティーニを飲み、さっと出る。そして支那そば晴弘でつけ麺をやって〆める、、、というコースなのである。

秋田県が世界に誇る魚醤のニューウェーブ 「トトミー」

新年度だ。今年度、秋田県の仕事ができるかもしれないということは以前に書いたが、その担当者さんが僕にわざわざ送ってくださった調味料がある。それが、秋田県が世界に誇る魚醤「しょっつる」である。

魚醤とは、魚を原料とした醤油である。タイのナンプラーやベトナムのニョクマムが有名だが、何を隠そう日本でもいにしえから作られている。しょっつる以外にも、北陸ではイカを原料にした「いしり」がある。魚醤を作るのは、実はそれほど難しくない。僕はまだ試したことがないが、個人的に日本有数の食い倒ラーと尊敬する壇太郎氏などは、自家製魚醤を多数ものにしておられる。彼曰く「メヒカリの魚醤が旨い」とのことだ。基本的には魚に強めの塩をし、桶などに漬け込む。程なく発酵し、塩液が滲み出てくる。数ヶ月してこなれてきた頃に使えるようになるということだ。

さて秋田県のしょっつるは、ハタハタを原料に漬けられるものであったが、ハタハタ漁の乱獲で漁規制がかかってしまい、現在は違う魚種で代用されているはずだ。どちらにせよ旨い。

で、送ってもらったのはかのようなものだ。

魚ミーと書いてなぜ「トトミー」と読むのかは全く不明である。

このトトミーの販売元は男鹿半島にある諸井醸造という、非常に伝統的なメーカさんだ。

メーカさんのWebはないようだが、秋田県のプロジェクトで、代表的な県産調味料であるしょっつるをもっと現代的にアレンジしてみようということでできたのが、このトトミーらしい。

■ご参考→http://www.bic-akita.or.jp/sinjigyo/cgi-bin/sien/newsitem.cgi?6

このトトミー、ここ1ヶ月いろんなものに使ってみた。結論としては、ナムプラーやニョクマムと比べ、より和のテイストとして使い勝手がよい!

僕はタイ料理が好きなので、ナムプラーは常備している。それと比較してみると、魚の香りの強さは同等だが、加熱調理とくに煮るとその香りが飛び、何とも言えぬ風味が残る。かつ、塩のエッジが効いているので、素材の旨みと味のアタックの強さの双方が前面に出てくる。従って、野菜の煮物の隠し味にかなり使える。また、炊き込みご飯の味のアタリに使うと、非常に決まる。逆に、炒め物に使うと魚醤としての特性(香り)が強くでるので、好きな人にはたまらないだろう。嫌いな人はゴメンナサイ。

このトトミー、おそらく首都圏では販売されていないだろう。こんど秋田訪問した際には、地元スーパーで価格を見てみようと思う。

秋田県への上陸に期待がふくらむ今日この頃なのであった、、、

------------------------------------------------------------

と、このエントリをアップした瞬間、秋田県の伊藤さんより「トトミー」の意味について連絡が!

> 秋田の一部地方では魚を方言で「トト」「ドド」などと呼ぶことがあり、それを援

> 用したネーミングです。

> 主に乳幼児語から派生系の方言かと思われます。(猫をニャンニャンと呼ぶ類で

> す・・・)

なんとそういうことでしたか、ということで、下記コメントに書いてくれている志乃ちゃん、大正解!

さらに

> トトミーの原料は「ハタハタ・イワシ・コウナゴ」のブレンドということです。

> そして、昆布でアレンジしているというものです。

ということであった。ご訂正ありがとうございました!