2005年06月

2005年05月

2005年04月

2005年03月

2005年02月

2005年01月

2004年12月

2004年11月

2004年10月

2004年09月

2004年08月

2004年07月

2004年06月

2004年05月

2004年04月

2004年03月

2004年02月

2004年01月

2003年12月

2003年11月

2003年10月

2003年09月

2003年08月

2003年07月

さぬきうどんの名店といえば「がもう」である

ワシントンの桜で一杯

冷麺逍遙~ 広島・新華園を思いつつ東京の廣島つけ麺を食う。

高松は瀬戸内だから魚も旨いのダ! 活魚料理「天勝」

どうなっちゃったんだ? 新橋・蕎麦「本陣房」

お茶の季節がやってくる

竹鶴酒造杜氏・石川達也家にて、郷土料理「びしゅ鍋」をいただく至福のひととき、、、

お待たせしました!

広島名物 激辛冷麺の元祖を食べにいった。ノックアウトされた! 河原町「新華園」

2004年03月31日

ノーマークだった!こんなにいい店だったのぉ? 虎ノ門 手打ち蕎麦「兵六」

先日、新橋の「本陣房」がだめだというエントリを書いたら、少なからず反響があった。その中に一つ、メールで教えていただいた情報が引っかかった。

先日、新橋の「本陣房」がだめだというエントリを書いたら、少なからず反響があった。その中に一つ、メールで教えていただいた情報が引っかかった。

「虎ノ門交差点近くにある『兵六』の蕎麦は、名店というのではないけど値段の割に美味しいと、私の周りの人も皆いってますよ。」

「兵六」。虎ノ門交差点を新橋方面に戻り次の大きな信号の手前にあるこの店。あまりに大通りに面しているので、「けっ こんな店が旨いわけがない」などと思ってしまっていたのだ。しかし、旨いのだという、、、これは、行ってみるしかないだろう。新橋~虎ノ門でまだ行ってない店を開拓すべきタイミングでもあるし。

ということで本日、赤坂見附での会議終了後、徒歩で虎ノ門に戻り、兵六ののれんをくぐる。夕方の営業が始まったばかりなのか、客は多くない。予約客が二階席の空くのを待っている。店内は明るく、それほど高級感はない。ということは、市井のお蕎麦屋を任じているということだ。

そう、蕎麦屋にも格があると思う。高い格を表現してもイイと思う。それだけの満足度が得られればネ。本陣房なんて、あれは上格だ。なのにあの蕎麦の内容じゃあこまっちまうってぇもんだ。その点、この兵六はまったく飾って無くてよろしい。

しかし夜の営業らしく、蕎麦の品書きがなく、つまみや酒の品書きしかない。ま、最初の店で頼むのはせいろだからいいのだが、、、

「せいろ、大盛りできる?」

「はい、できます!」

とおねーちゃんが注文をとってくれる。客が少なかった生もあるが、4分ほどで蕎麦があがり運ばれてくる。これを見てちょっとびっくり!

せいろが横長の大型版で、その上にどひゃっと蕎麦が盛られている。非常に良い盛りである。

と思ったら、なんとこれは普通の盛りで、大盛り分は別ざるが付いてくるのダ!

蕎麦は非常に細切りされている。なんだか、山形の鈴木製粉の大師匠のごとき細切り指向である。角がビンと立ち、美人な蕎麦といってよい。

すかさず蕎麦を1,2本何もつけずにすする。2口噛む段階では香りは溶出してこない。3口目、あの蕎麦の香りがホロリと溶け出て立ち上る。

上々ではないか!

遠慮をやめ、蕎麦をたぐってつゆに漬けてすすり込む。つゆはかなりの辛づゆであるが、みりんも効いており、正統甘辛調で心地よい。蕎麦のコシが効いているので、細麺でもこの辛づゆでぴったりだ。

一気にすすり込み、つゆを一回お代わりし、大盛りざる分も食べ終えると、そば湯が出てきた。僕はかならずそば湯をチェックするようにしているのだが、ここのそば湯は佳い!見てくださいこの濃度。

これはわざわざ打ち粉やそば粉を足して濃度をあげてくれている蕎麦湯である。良心的である。白湯のようなそば湯を出す店もあるが、やはりこういう気遣いがあるほうが嬉しい。

いや、実に満足。これだけの実力がある店を、ぼくは先入観で見逃していたのであった。無論、最上級ということではない。けど、実に好ましい。小腹を満たすゾ、でも旨くなきゃイヤよ、という蕎麦好きの主眼にがちっと見合う、技量とスピードと盛りである。ま、これで1000円程度なら支払ってもいいな。と思いながら会計をしてもらう。

そこで僕は、女神の声を聴いた。

「大盛りで、770円になります。」

ええええええええええええええ

そんなの安いのぉおおおおおおおおおおおおお

思わずもう一枚食べて帰ろうかと思うくらいに安い!大盛りでこれだと、普通盛りはいくらなんだろう?ちょっと驚愕ものである。

先の話、言い直そう、最上級の店ではないが、最も好ましい店であることは間違いない!

小粋な香りのキレのある細切り蕎麦を俊速で出し、盛りは切符良く、かつ安い! これ以上に何を望むというのだろうか?

俺は気にいったぞ兵六!何で今まで入らなかったんだぁ~~~~~~~~~ 反省。

さぬきうどんの名店といえば「がもう」である

高松二日目は友人に車を出してもらってうどん詣でである。しかしさぬきうどんも本当にメジャーになってしまったものだ、、、

高松二日目は友人に車を出してもらってうどん詣でである。しかしさぬきうどんも本当にメジャーになってしまったものだ、、、

僕のさぬきうどん歴はそれほど長いものではない。しかし自分の歴史に燦然と残る大記録がある。それは、「うどんを1時間半で13玉食べた」というものだ。大学院を卒業する前に、僕の農業関連の盟友である「のざけん」(現・愛媛大学講師)が興奮して一冊の本を貸してくれた。それが、さぬきうどんブームの火付け役となった「恐るべきさぬきうどん」だ。当時隆盛を誇っていたタウン誌かがわに連載されていた麺通団の連載を単行本にしたもので、すでに文庫版が出ているので、目にした方も多いだろう。

「やまけん、今、うどんが熱いで!」

「よし、俺たちも行くぞ!」

ということで、高知に実家があるのざけんが車を出し、名店を回ったのである。そのとき回ったのは、「山内」、「長田」、「緒形」(←漢字がでない)である。それぞれの店で大体あったかいの大盛りと、つめたいの大盛りを食べた。通常、大盛りは2玉である。そして長田ではあまりに旨かったんでもう一杯追加した。ということで全部数えると13玉になったのである。

ちなみにこの時一緒に食べたのざけんは、11玉。彼は元・京大アメフト部のレギュラーである。この時はさすがに、醤油うどんで有名な緒形の駐車場で二人でぶっ倒れ、40分くらいウンウン唸っていたのであった、、、

あんなコトはもう出来ないだろう。僕も年をとった。先日山形で9.5枚の蕎麦を食べたが、10枚に届かなかったところが限界を示している。悩ましいことである。

その後もちょくちょく足を運んでいたのだけれども、一昨年は農業改良普及所関係で講演に呼んでもらった。その時、地元香川県の威信をかけて育種・生産されている「さぬき夢2000」という小麦の粉をいただいてしまったのが印象に残っている。これは当時プレミア粉で、製粉会社勤務の友人から「マジで分けて」と頼まれたほどだ。ご存じの方も多いと思うが、さぬきうどんの原料である小麦は、ほぼ全てがオーストラリア産である。ASWという規格にのっとった、うどんに最適チューニングされた粉が大量に安価に輸入されてくるのだ。それに対抗すべく育種されたさぬき夢2000である。これで自分でもうどんを打ってみたが、あまりに僕の技術が稚拙なので、差異までわかるもんじゃなかった。スミマセン、、、

さてそんな感じで、行くごとに名店巡りをしていたのだが、実は一番有名店といえる店にまだ足を運んでないのだった。それが「がもう」だ。でも、がもうについてはもうここでくどくど述べるのはやめておこう。今や大ブームで、ちまたに溢れているうどん本にがもうが載らないことはないからだ。

当日案内してくれた友人曰く「最近は観光客の方が多くて、もう地元の人がびっくりしよるわ」とのことである。そうだろうなぁ、、、

実際、うどん屋が流す排水に含まれている小麦粉が、河川の富栄養化に繋がり、汚染問題になったりと結構大変らしい。報道されない裏事情がかなりあるようだ。

まあしかしともかくその友人も「がもうが一番美味しいよ」と言う。がもうは、完全に足踏み、手打ちの店である。最近はローラーを使ってコシをビシッと出し、機械で均一に打つ店も多い。僕はどちらでも旨ければイイと思うが、なんとなく屋号の「がもう」を耳にした時、ふんわり柔らかい手打ちイメージがあるなぁ。

高松市内から30分ほど走り、がもうの駐車場に着く。、、、10時30分なのにすでに駐車場満杯である。店の外まで人が溢れ、ベンチなどでうどんをすする人が多い。

「でも、回転がムチャクチャ速いから大丈夫。」

と友人が言うように、スイスイと列が進む。店内にはいるとおっちゃんが大きな羽釜でうどんを茹で上げている。このおっちゃんの生き生きとした顔を見よ!とてもいい顔、陽のパワーに満ちた勢いを感じる。この気がうどんにのりうつるのであろー。

おっちゃんに「あったかいの大!」とどなり、うどん玉を入れた丼を受け取る。

次に天ぷらがどーんと並んでいる中から、好きなものを乗せる。

全部乗せたいのをやっと我慢して、げそ、ナス、ちくわ天を乗せる。そして奥のコンロに無造作に乗せられた鍋から、あったかいダシを丼にかけ、ネギを盛る。典型的な半セルフ形態である。もちろん支払いはおばちゃんにうどん玉数と天ぷらの数を申告して支払うのである。

これが僕の製作いたしましたるうどんである!

ダシを一口すする。

ぶわっと拡がるイリコの旨み。これだ、、、瀬戸内で産湯をつかった僕には、うどんのダシといえばイリコ(煮干し)し滋味深い味なのだ。それも、ほどよい。ほっとする味だ。

うどんをすする。ほどよい角が立って、コシがあり、そしてもっちりとかみ切れる官能的なうどんがそこにあった。ここでイカげそ天をかじる。イカげそ天はたいがいの店で食べられるのだが、全国的にみても、こんなにでかいイカげそ天ぷらはさぬきにしかないだろう。これがうどんにビシッと合う!イカの風味と醤油味、そして油のコクが、淡泊なうどんの旨さを567倍に昇華せしめるのであったぁ!

同様のことがちくわ天にも言える。関東では完全に規格外になるであろうでかさのちくわ天、これをつけないでさぬきうどんではないのであった。

わしわしと食い進み、すぐに食べ終わってしまう。うーん もう一杯、いやもう二杯くらい食べたいよぉ できれば冷たいのと、生醤油うどんで食いたいよぉ。

でも、ここはぐっと我慢なのだ。なぜなら、もう一軒回るからである。

ワシントンの桜で一杯

最近、いろんなところからコメントをいただくと思ったら、とうとう国外はワシントンからコメントをいただくようになった。留学中の榊原さんからなのだが、ワシントンでは桜が満開だそうだ。画像を所望したところ快くお送り頂いたので、米国の桜を満喫されたい。

アメリカの桜も、綺麗だ。でも、桜の花の感じ方も同じなのだろうか。我々はこれを、散るからこそ美しい、と見るのだが、彼の国ではどのように感じるのだろう?

榊原さん、なんばんはちゃんと一本とっておきますからご安心を。

2004年03月30日

冷麺逍遙~ 広島・新華園を思いつつ東京の廣島つけ麺を食う。

広島つけ麺ブームの元祖である「新華園」については先日書いたが、そこに連れて行ってくれた竹鶴酒造の専務から、ちょっと身に余る光栄な報告が!

「その後、社長が新華園に行ったら、親父や奥さんが山謙氏のことをひどく気に入ったと言っていたらしいですよ。食いっぷりがいいとか等々。次に行ったら写真撮影もOKかも…。」

えええええええ まじでぇ~???

その後に別件で電話で話した石川タツヤンも 「うんうん そうらしいよ。あの旨そうな食いっぷりは親父さんの目にとまったらしいネ」 と仰る!

まったくもって望外なことである。 謹んで新華園様には、私の著書をお送りしようと思う。

(つまんない本じゃぁ!って怒られたりして↑)

ムチャクチャ嬉しくなったと同時に、無性に冷麺が食べたくなった。仕事が早くひけたので、竹と加賀谷を呼びつけて東京の店に行こうと誘う。二人とも来るそうだ。

実は帰郷後、ちょっと広島のつけ麺(冷麺)について勉強した。色々あったがプロの手でまとめられているのがこのサイトだ。

■ 広島 仁義あり、麺々 (http://www.tjtj.net/tsukemen/)

これをみてもやはり新華園が元祖であることは間違いない。そしてその新華園ではつけ麺とは言わず、冷麺と呼ぶことも記載されている。

それはともかく、新華園ほどじゃなくても、東京で食べられる店はないものか、と思ったらありました!東京八重洲地下街の「ラーメン激戦区」というコーナー(あくまで名前が「激戦区」なのだ)に「ばくだん屋」というのがあるらしい。

■ばくだん屋 (http://www.tokyoinfo.com/shop/shop/bakudan/)

ここで竹と集合。加賀谷が間に合わなさそうなので先に食ってしまうことにする。店はまあまあ回転している方だが、つけ麺を頼む客よりも通常のラーメンを食べる人の方が多いようにみえる。つけめんは普通、大盛り、特盛りなど4段階くらいあった。もちろん僕が頼んだのは特盛り(1000円だったと思う)だ。辛さは10段階だそうだが、様子見で5にしておいた。

※ちなみに今回、デジカメ持参を忘れたので竹の携帯カメラをお借りしました。竹サンキュウ。

まず最初にタレが出てくる。

割箸でかき混ぜてみると、表面を覆う赤い唐辛子油が真っ赤っかでいかにも辛そうだ。しかしすすってみると、それほど爆発的な辛さはない。そしてじわじわと口中に辛みが浸透してくるのは、本家と似ている。

麺が運ばれてくる。

画像ではわからないだろうが、キャベツの盛りはそれほど良くない。その他の具については、アイテムは共通している。麺をすくってみると、これも新華園風の、白色系中太ストレート麺だ。

麺をタレにつけてすすり込む。うーむ。なるほど。広島つけ麺のチェーンがどういう方向性を目指しているのかはよくわかった。

僕程度の理解では浅いのは承知の上で言うと、新華園の味はやはり見習うべきベースになっており、リスペクトされていると言っていいだろう。かなりその味を踏襲しているとは言えると思う。では旨いのかというと、、、残念ながらもう、行かないだろうな。それはこの立地からしても仕方がないんだろうけど、チェーン店の味なのだ。野菜やチャーシューの切り方、盛り、キャベツの茹で具合等に対する気の張り方が、あまりにも欠落していると思う。

それと大きな要素がタレの味だ。竹鶴の専務いわく

「他の店のは、『甘ダルイ』味なんですよ、、、」

それがよーくわかった。本当に甘ダルイ。これは何かなと思ったのだが、旨みであるグルタミン酸を強くつけすぎなんだな。新華園のタレは、実はスーパードライといえるほど、ストイックな味付けである。甘みがあまりなく、辛みと酸味で食べさせる。また、旨み成分もそれほど強いわけではない。これはおそらく長年の経験のなかで培われた、最適バランスなのだろう。

後発店としては、それを独自に改良し旨みを追加しているのだろうが、麺にからむと微妙にダルイ味になる。というか、それが持ち味なのだろうから、文句いう筋合いはない。自分にあうか、あわないかだけだな。

僕としては、他にノーチョイスであれば食べようかな、というくらい。でも、死ぬほど食べたくなったら、新華園にいくためだけに広島に行ってもいいや!と思うので、もう行かないかな、という感じなのであった。

ああ、マジで再訪したいぞ新華園、、、親父さんに怒鳴られたい、、、

2004年03月29日

高松は瀬戸内だから魚も旨いのダ! 活魚料理「天勝」

瀬戸内の生まれ(生まれただけなんだけどね)の僕としては、魚の味は瀬戸内ものが最高!とチューニングされてしまっている。広島から高松に飛び、明日は讃岐うどんめぐりであるが、前夜祭ということで魚を食べたくなったわけだ。しかし今日は日曜日。ご存知のとおり魚河岸は日曜日は休みだ。なのでいいすし屋や和食店は大概日曜日が休みである。ガイドブックをみても日曜休ばかりでちょっとげんなりした。

瀬戸内の生まれ(生まれただけなんだけどね)の僕としては、魚の味は瀬戸内ものが最高!とチューニングされてしまっている。広島から高松に飛び、明日は讃岐うどんめぐりであるが、前夜祭ということで魚を食べたくなったわけだ。しかし今日は日曜日。ご存知のとおり魚河岸は日曜日は休みだ。なのでいいすし屋や和食店は大概日曜日が休みである。ガイドブックをみても日曜休ばかりでちょっとげんなりした。

もうどうでもよくなって、安ホテルのフロントに「いい店ないですか?」と訊くと教えてくれたのがこの「天勝」だ。ホテルから3分のところにあるという。これに少し引っかかった。

「ホテルから3分? うーん 客を紹介したらフィーが入ってくるようにでもなってるんかいな?」

と、ちょっと疑心暗鬼。でも、繁華街までは歩いて15分ほどかかる。こういうときにタクシーをつかう僕ではない。今日はもう疲れたし、いいか、だまされても、、、と思って天勝に足を運ぶ。

これが、嬉しい誤算だった。

天勝は自社ビルの豪華な店構えで、ちょっと入るのをためらう造りだった。

-------------------------------------------------------

■活魚料理 天勝

住所 : 香川県高松市兵庫町7-5

電話 : 087-821-5380

-------------------------------------------------------

店内に入ると、活け魚を売り物にする店らしく、大きな生け簀を囲んでカウンターとなっている店のつくりだ。その周縁に座敷が配されている。どうやら2階に60人くらいの予約客が来ているとのことで、1Fのサービスまで手が回らないようだったが、仲居さんにいろいろ訊きながら飲み食いの算段を決める。

品書きを見ると、魚の一品料理が予想外に安い。つまみをとりながら地酒のあつ燗をいただき、軽く飯を食うことにする。品書きをみてすぐに目に入ったのが「いいだこの甘辛煮」だ。いいだこってご存知だろうか?小ぶりのたこなんだが、頭の部分に米みたいなのが詰まっていて、そこが旨い。ご飯のことを昔言葉で「いい=飯」と読んだので、いいだこというのだ。これも瀬戸内の味である。まずこれだ。

それと「べいかの酢味噌和え」。べいかってなんだ?仲居さんが「この辺でとれる小さいイカです。」という。小さいってのはいいことだ。瀬戸内の魚は小さくてこまやかで旨い。すかさずそれも頼む。

あと刺身も食べないといかんだろう。仲居さんと相談し、地物ばかり盛り込んでもらうことにする。酒はなにがおすすめかと訊けば金稜だという。その本醸造を熱燗にしてもらう。

さて金稜の熱燗は移動疲れの身体に沁みた!そして運ばれてきた魚介の美味で、即座に天国に飛んでしまった。

■いいだこ

この「いい」の部分が本当にこっくりとしていて、最高なのだ!味付けは瀬戸内風で若干甘いが、もちろんのこと旨い甘さである。いいの部分だけではなく足先の程よい弾力感を味わいながら、やっぱりこれだよなぁ、瀬戸内は、と実感する。たしかこれで480円くらいだったと思うが、、、安いよなぁ、東京に暮らす人間からすると。

■べいかの酢味噌和え

べいかとは今まで観たことが無いイカであったが、酢味噌との相性は抜群だった。これで500円程度とは、安い肴だ。

■刺身盛り

地魚だけにしてくれと頼んだ刺身がまたすばらしかった! 鯛(瀬戸内の鯛は旨いのダ)、平目、マグロ(これは瀬戸内モノではないけどね)、そしてウニ。圧巻だったのは平目だ。本当に官能的なムッチンむちむちの歯ざわりと、ねっとりとまとわりついてくる旨味。この旨味は捌きたてだと出ないはずだ。おそらく2Fの予約客のために〆てから若干のベンチタイムを置いているのではないかな。それは大歓迎である!〆たての魚は味が乗り難いからね、、、

あと、地物かどうかはわからないがウニがまた旨かった。寿司処 匠で鍛えられているからウニにはうるさくなったと思うけど、甘くて旨くて香のよい、佳いうにであった。

さてこうなると煮魚が喰いたくなる。めばるの煮付けを頼んだ。

煮付けの味付けはそれほど甘くない。ご飯としてではなく一品料理として出しているからだろう。程よい醤油の塩梅がしみじみと旨い。ぼくはこの瀬戸内の食文化をおふくろからいただいているので、小骨までしゃぶって身は絶対に残さない。かくしてこのめばるも5分後には残骸と化した。

最後に寿司で〆た。ただし、この頃にはほとんどのネタが品切れと言うことで、あまっているもので3つ握ってもらった。

■鯛、穴子、鯵

最初に断っておくが、寿司の技術で考えると、僕にとっては門前仲町の寿司処 匠がナンバーワンだ。しかし、地物の魚を、東京への出荷とかそういうことを抜きで食べさせる店があれば、ネタに関して言えばそれを上回ることはある。金沢の宝生寿司もそうだった。そしてこの店でもねたの旨さを存分に味わうことになったのダ。

穴子は当然「焼き」である。瀬戸内ではあまり煮穴子をやらない。瀬戸内モノの穴子は焼きにしたときに真価を発揮する。それは香りだ。美しい香りが立つのだ。これを握りにするなんて最高ではないか。ありがたく押し頂くと、やはりあの優しく綺麗な香りに包まれた。

びっくりしたのは鯵ダ。アジですよ、たかが鯵。でも、今まで鯵ですごいのを食べたことが2回。一回は鹿児島の「うおしょう魚ちゃん」で、これも活け魚料理でした。もうひとつは寿司処 匠で出してくれる兵庫県淡路島沖で獲れた「釣りアジ」だ。網で獲ると身がぐしゃぐしゃになるので、一本釣りした鯵が最高なのだ。その分高いけどネ。

で、今回めでたく3回目の感動的鯵に出会ってしまった。みよこの遠慮なく分厚い身を。

第一、鯵っぽくない見た目である。間髪いれずに口に放り込むと、そこには至福しかなかった。これはどう考えても捌き立てだ。だからこそ、鯵とは思えない上品な旨味と香りがある。いや、これが鯵なんだな、、、今まで私の目が節穴でした。ゴメンナサイ。

これだけ喰ってお銚子を2本とり、7000円程度だったと思う。高級割烹で飯をくってこれなら安い部類だろう。と思って翌日会った友人に報告すると、「あそこは高松じゃ高いほうだよ」と言われた。 でも、うまかったんだもーん!!

高松駅から歩いて5分の好立地なので、うどんに食い飽きたら(そんなことはないだろうが)足を運んでみて欲しい。

2004年03月28日

どうなっちゃったんだ? 新橋・蕎麦「本陣房」

このblogでは、美味しかったものしか書かないことにしていたのだが、、、あまりにびっくりしてしまったので書く。

新橋と言えば、実は東京における蕎麦の激戦区だ。おっちゃんビジネスマンが多いからだろう。僕が好く行くのは「竹泉」という店だが、虎の門と新橋の中間にあり、ちょっと遠い。幸いなことに系列店が新橋駅から近いところにあるので、次善の策としてはそちらにいくこともある。それが「本陣房」だ。系列といっても、資本関係があるわけではないと思う。蕎麦の世界では有名な「一茶庵系」といわれる系列だ。詳しくは検索してみて欲しい。就職したての頃、竹泉で部長に誘われ、蕎麦を食べた。その感動が今でも忘れられない。漆塗りの膳に盛られた薬味と蕎麦と辛づゆの見事な様式美。蕎麦は完膚なきまで角が立っている。そしてなによりこの店の「田舎そば」が旨い。せいろに比べ黒々とした太麺を口一杯頬張り、かみ締めると、蕎麦の香がむんと充満するのだ。

新橋と言えば、実は東京における蕎麦の激戦区だ。おっちゃんビジネスマンが多いからだろう。僕が好く行くのは「竹泉」という店だが、虎の門と新橋の中間にあり、ちょっと遠い。幸いなことに系列店が新橋駅から近いところにあるので、次善の策としてはそちらにいくこともある。それが「本陣房」だ。系列といっても、資本関係があるわけではないと思う。蕎麦の世界では有名な「一茶庵系」といわれる系列だ。詳しくは検索してみて欲しい。就職したての頃、竹泉で部長に誘われ、蕎麦を食べた。その感動が今でも忘れられない。漆塗りの膳に盛られた薬味と蕎麦と辛づゆの見事な様式美。蕎麦は完膚なきまで角が立っている。そしてなによりこの店の「田舎そば」が旨い。せいろに比べ黒々とした太麺を口一杯頬張り、かみ締めると、蕎麦の香がむんと充満するのだ。

去る3月3日、山形の蕎麦導師である芳賀さんが上京された。東京の蕎麦を食べにお連れすることになり、どこにしようかと考えた挙句、本陣房にした。竹泉は遠いからだが、これが後悔の大元になる。

本陣房に入ると、第一のショックが。

「本日は端午の節句ですので、メニューが変更になっています。」

といい、田舎蕎麦が出ず、かわりに桜を練りこんだ蕎麦になっているという。そんなもの、食べたくないワイ。変わりそばというのがよくあるが、あれは蕎麦ではない。茶蕎麦もしかりだ。

「田舎が無いのか、、、では、せいろにするかぁ、、、いやでもせいろだけじゃあ、足を運んでいただいたかいもないし、、、」

ということで、鴨せいろにしたのであった。

運ばれてきてまず、芳賀さんと僕とで行うのは、何も付けないそばを1,2本すすることだ。そして、、、「しまった、、、」という念が僕を満たす。全く蕎麦の香りがしない。角はまあまあ立っているが、ダレた味である。芳賀さんも、「これはいけませんね」とおっしゃる。ああ、大失敗だ。

蕎麦が不味いと、鴨汁も旨いと思えないから不思議だ。ちなみに本陣房、安くは無い。鴨汁せいろで1300円かな。それでこのクオリティでは、納得がいかないぞ。まだ蕎麦粉の香りが抜ける時期ではないだろうに。

今度竹泉にいってチェックしようっと。それでだめなら新橋界隈では、山形蕎麦「出羽香庵」にしかいかないぞと誓うのであった。

2004年03月27日

お茶の季節がやってくる

あまりここでは書いてこなかったが、僕は日本茶についても仕事をしてきた。そのせいか、あまりに口がおごってしまい、飲んでいるお茶は10グラム1000円以上するものばかりだ。でも、だいたい5グラムで1煎のスバラシイ体験が出来ると思えば、ちょっとこだわったコーヒーを飲むのと同じ程度の話である。日本では不思議なことに、日本茶の価値が低い。これは非常に不思議な話だ。実は、日本茶とは、日本人がその本質を最も知らない飲み物なのではないかと思う。

あまりここでは書いてこなかったが、僕は日本茶についても仕事をしてきた。そのせいか、あまりに口がおごってしまい、飲んでいるお茶は10グラム1000円以上するものばかりだ。でも、だいたい5グラムで1煎のスバラシイ体験が出来ると思えば、ちょっとこだわったコーヒーを飲むのと同じ程度の話である。日本では不思議なことに、日本茶の価値が低い。これは非常に不思議な話だ。実は、日本茶とは、日本人がその本質を最も知らない飲み物なのではないかと思う。

静岡県静岡市に葉桐という製茶会社がある。お茶(煎茶)は生産農家が茶葉を作り、4月以降それを収穫し、荒茶とよばれる段階まで生産者が仕上げて、問屋に納品される。問屋で最終的な工程を経て、消費者が飲める姿になり、販売されるのである。葉桐はその最終段階に位置する会社だが、日本で唯一と言って良い、トップレベルの煎茶商品を輩出するメーカである。

僕は大学院生の頃、ふとしたことからこの会社の顧問(!)になり、社員さんに指導をした。僕が静岡県によく足を運ぶのはこれがおおもとのきっかけだ。当然、最高級のお茶をたくさんいただくことになり、口がおごってしまったのである。当時大学院にいた同期生は、僕のお茶をたくさん飲んでいるはずだ。あの頃は煎れるのが下手だったが、、、

その葉桐から、茶が届いた。もちろんまだ新茶には早すぎるので、昨年度のお茶であるが、お茶については完全に密封をして冷温保管されているので、鮮度は問題ない。それどころか、最適な条件下で保存されれば、酸化することなく熟成がすすみ、古酒と同じように味わいが深くなる。これはまだまだ知られていないことだ。

で、今回届いた茶はこれだ。

ちょっと見でわかると思うが、安い深蒸し茶のように粉々になっているのではなく、濃緑の太い針のような茶である。こうした茶を「伸び」という。これに対応するのが「蒸し」で、ようするに深蒸し茶のことだ。

昨今、プロモーションのせいで「深蒸し茶が旨い」と喧伝されているが、深蒸しとは蒸し時間を長くすることである。ただし適切なタイミングを超えて蒸しすぎると、茶葉の香りや味は損なわれやすい(と僕は思っている)。そして悪いことに、茶葉の品質が悪いことを隠すために深蒸しにし、色が濃く出るようにした茶も多いのだ。なお誤解のないように言っておくが、旨い深蒸しもある。高いレベルの茶葉で中蒸し程度の蒸し加減にしたものには旨い茶が多い。でも個人的にはそういうのにはあまり出会うことがないのが残念だ。

僕は圧倒的に伸び茶のファンである。自分では絶対に伸びのお茶しか買わない。そして、僕が買うお茶は、生産者さんも決まっていることが多い。それは静岡の安部川上流域で生産をしている築地勝美さんだ。その茶作りについては、僕が昔つくったコンテンツがあるので、関心があれば見て欲しい。

伸びのお茶は、湯冷ましをして煎れるとうまく出る。急須(万古焼きがお奨めだ)に一回、たぎった湯を注ぎ、十分に温まったら湯飲みに移す。湯飲みはお猪口(ちょこ)より少し大きめくらいの、小さなものがいいだろう。伸びのお茶は、がぶがぶ飲むものではないからだ。それは飲めばわかる。で、その湯を捨てて、再度急須に湯を注ぎ、湯飲み1杯分を計る。その間に空いた急須に5g程度の茶を入れる。ここに、湯飲みの湯を注ぐのだが、湯飲みの端を触り、「ビリっ」とこない程度の温度まで70度くらいさめていることを確認して入れよう。これが重要だ。お茶には苦み成分のタンニンがあり、高い温度だとそれが溶出する。逆に70度くらいだと、タンニンが押さえられて旨み成分のアミノ酸が出るのだ。

さて後はじっくり待つだけだ。このとき急須を回したり振ったりする流儀もあるが、僕の茶の師匠である葉桐清一郎社長からは

「味がいやらしくなるから、しない」

と言われている。ま、好きずきだろう。で、茶葉がうるんで開いてきて、色づいてきたら、小さな湯飲みに最後の一滴まで振り絞る(←これが重要)。

そうして出た茶は、淡い色で、深蒸し茶に慣れた人には物足りないかもしれない。しかし、口に含んでみると、深蒸し茶の何倍も、何十倍も濃い旨みに驚くこと間違いない。こうして出された茶にはイノシン酸が大量に溶出しており、さながらダシを飲んでいる気分になるのだ。そしてその旨みが去った後、喉の奥から香り成分が戻り香として漂ってくる。

、、、これが至福の時なのだ。

ちなみにこうして出した茶は、2煎くらいで使命を終える。

「感動できる茶は2煎までだよ。」

2回煎れたら茶葉を捨ててしまうということだ。事実、1煎目と2煎目の差でさえ、はっきりしている。

今日送られてきた茶は、葉桐の若手お茶コーディネータである高橋ちゃんが、

「このお茶がなんだか当ててみてください!」

と送ってきたものだ。おそらく、茶葉の繊細さ、味の濃さ、さわやかさからいうと、

「とうべっとうのミル芽茶」

ではないかと思う。とうべっとうというのは先の生産者、築地勝美さんの茶畑の中でも一番よい茶がとれる山の斜面のことだ。答えは如何に?

葉桐は卸なので、茶を個人で買うことは原則できない。しかし、新茶の季節になったら限定で個人向け販売をしてくれる。たまには茶に1000円以上出して旨いものを飲みたいという人のために、ここでもその際には告知することにしよう。

ああ、それと、オフ会でも恥ずかしながら、私の手前でよければ振る舞うことにしましょう。

2004年03月26日

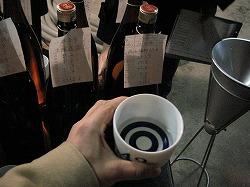

竹鶴酒造杜氏・石川達也家にて、郷土料理「びしゅ鍋」をいただく至福のひととき、、、

冷麺を腹一杯食べて、講演の最中は寝てしまいそうになったが、なんとか1時間40分くらい話しまくった。竹鶴社長&専務&杜氏ご一行に 「おおお 山本センセイセンセイ!」 ともてはやされ、気恥ずかしい。

冷麺を腹一杯食べて、講演の最中は寝てしまいそうになったが、なんとか1時間40分くらい話しまくった。竹鶴社長&専務&杜氏ご一行に 「おおお 山本センセイセンセイ!」 ともてはやされ、気恥ずかしい。

さてこの日夜は、なんと石川達也杜氏のご自宅に泊めて頂くことになっている。今をときめく地酒界の超注目杜氏であるタツヤンと、こんなに仲良くさせて頂いていいのだろうか?いいんだな、きっと。だってオイラは日本酒業界の人間ではないから。きっと、業界関係者だったら色々と商売上の思惑や遠慮も出てくるから、こんなに仲良くさせて頂いてないと思うのだ。もちろん日本酒は米からできる、農産加工品といってもよいものだ。だから農産物の世界にいる僕とは、周辺領域で繋がっている。そのつながり方がよいのだろうな。

さて石川家は広島県西条にある。西条といえば、広島の名門酒蔵が集まる酒蔵の町である。賀茂鶴、賀茂泉など、有名な酒蔵にことかかない。石川杜氏も、実はこの酒蔵の血筋を引いているのだ。というのも、親父さんは賀茂鶴酒蔵に勤めておられ、石川杜氏の幼少の頃は賀茂鶴の蔵内にある社宅に起居していたということなのだ。子供の頃から蔵人の働く背を見て育ってきた。だから、彼が酒造りの道に進んだのは極く自然の成り行きであると言っていい。

この日は、もう一人ゲストがいたのだ。僕が連載を持っている「やさい畑」の編集者である神吉さんも、なんとお爺さまが賀茂鶴酒造にお勤めだったのだ!石川杜氏のお父さんとは、無二の盟友であったときく。ということで神吉さんも急遽参加しての、にぎやかな会となったのだ。人の縁って不思議だ。

石川家にあがらせて頂いてまず最初に目に飛び込んできたのは、、、食卓わきにドデンと据えられた、業務用の”酒専用”冷蔵庫だ!こんなのが普通の一般家庭にあっていいんだろうか?

「あ~ いや、 学生時代もこれよりは小さかったけど、下宿に冷蔵庫持っとったよ。」

そんなのは日本中探してもアンタだけなのである。この冷蔵庫の中には、彼が全国の名酒造から収集した、とてつもなく貴重な酒が、新聞紙で密封されて熟成されている。宝の山なのである。もし石川家に泥棒が入ったら、それはきっと日本酒関係者であろう。

そうそう、この日はタツヤンがこういうのだ。

「ヤマケン、今日はね、君を驚かす食材を用意しているんだよ、、、(ニヤニヤ)」

一体なんだろう?ずっとわからなくて楽しみだったんだが、ひょんなことからそれがわかってしまった!僕が今最も好きな地鶏である「駿河若シャモ」の生産農家である鈴木恵美子さんから、僕の携帯に電話が。

「広島に送っといたけど、どうぉ??」

「え?俺、頼んでないよ??」

ここでぴんと来た!サプライズ食材は若シャモだったのだ!そう、石川タツヤンはこの若シャモを食べているのだ!それは、僕の静岡の導師である岩澤さんからのプレゼントで、タツヤンもこの若シャモの旨さに参ってくれたのだ。ああ、そういうことかぁ!!隣でタツヤンが「しまったぁ、、、」という顔をしている。

でも、若シャモを何に使うのだろう?これが、この日いただいた、スバラシイ郷土料理に変化するのである!その料理を「びしゅ鍋」という。鶏肉と野菜を、鉄板の上で酒をふりかけて炒りつけ、塩・こしょうのみのシンプルな味付けでいただくという料理だ。これは元々はこの辺の酒蔵で生まれたらしく、その際には「びしょ鍋」といっていたようだ。びしょとは、蔵人が汗だくになって「びしょびしょ」な状態のこと。蔵人が精をつけるために食べたから、この名前がついたのだという。それが今は「美酒鍋」ともいうように変化したそうだ。

鈴木さんから届いた若シャモは実にすばらしい仕上がりだった。これをさばくタツヤン。彼は、銀座では知らぬ人のいない鶏料理の名店「バードランド」が阿佐ヶ谷にあった、いわば無名時代にアルバイトしていたこともあり、鶏をさばくのもお手の物なのだ。

静岡が誇る駿河若シャモの最高峰の生産農家、鈴木恵美子さんが育てた若シャモの、輝やかんばかりの色を観て欲しい。肝(レバー)がオレンジ色なのだ!鈴木さんはほぼ無投薬で鶏を育てている。通常のブロイラーには薬を大量に投与している。本物はこんな色になるのだ。これが正常、健康な鶏なんですぞ。こんなに健全な鶏は免疫が強いため、鳥インフルエンザなんぞとは一切無縁である。まあそんなことよりもバツグンに旨いというのが駿河若シャモなんだが。

このスバラシイ鶏肉を、熱した浅い鉄板に投入し、ニンニク片を少々入れる。長ネギ、タマネギ、もやし、こんにゃく、厚揚げなども追加し、日本酒をザバリとかける!しかし「煮る」ではなく「炒りつける」なので、日本酒は材料が湿る程度に留める。これに塩と胡椒を振って、あとは食べるだけである。

これがしみじみ旨い!日本酒のアルコール分は飛んで、その風味と野菜の甘み、そして鶏肉からにじむ旨みでイイ味がでている。鶏肉がメインだけど、この旨みを存分に吸った野菜が実に最高!最初に少しだけ投入するにんにくが実に味のキーになっていて、スバラシイ。これぞ、酒造りの蔵人たちが愛した鍋か!

このびしゅ鍋に合わせるのは、もちろん竹鶴の酒だ。にごり酒のお燗は実に最高!そして写真は、たしか14BYの山田錦の大吟醸である。よくあるフルーティーなだけの大吟ではなく、料理と一緒に飲める大吟醸だ。

飲みながら、神吉さんと石川さんのお母さんの間で、昔話が繰り広げられる。神吉さんもお母さんも

「おじいちゃんが呼んでくれたんだ!」

と大喜びで、スバラシイ会になったのだった。

びしゅ鍋はいよいよクライマックスに。若シャモのモツである。鮮やかなオレンジ色はキンカン卵。つまり腹の中にある黄身ですな。そして腸管、砂肝、、、そしてレバーが半生のうちに口に運ぶ。瞬間、全員がのけぞる!

「ふぉ、フォアグラより旨い~!!!」

これはマジである。いっぺんの臭み・嫌みもなく、ただ濃厚かつ芳醇な旨みだけが溶け染み入る。一瞬で舌の上を去っていくのが残念だ。こればかりは食べてみないとわからないだろうなぁ

ちなみに、一部の日本酒業界では有名なんだが、タツヤンの奥さんは超美人である。奥方の良枝さんも酒造で蔵人修行をしていたことのある熱い人なのだが、タツヤンに惚れ込み一緒になったと言うことだ。いつもは強面で硬派なイメージのタツヤンなのだが、、、家ではなんとこの良枝さんとデレデレである。いいなあ夫婦って。おそらく日本酒業界の人が見たら卒倒しそうなカットを下記に公開しよう↓

デレデレ加減がわかるだろう!そして私もありがたく記念撮影させていだきました。

この後、鶏を手配してくれた静岡の岩澤さんからこういわれた。

「山ちゃん、幸せもんだな! 石川さんが電話をくれて、山ちゃんを喜ばせたいから鶏を送ってくれというんだよ!愛されてるねぇ、、、」

幸せもんです!でもおいらもタツヤンと竹鶴酒造を愛してるもん。

石川家の皆様、本当にご馳走さまでした。大変に楽しく暖かいひとときを過ごしました。また遊んでくださいね、、、

というスバラシイひとときとともに、延び延びになっている竹鶴酒造の仕込み風景を次のエントリで公開する決意を固めるのであった!

2004年03月24日

お待たせしました!

(3/25 14:46 大幅に情報追加しました!)

報告書も書き終わり、原稿の〆切が3本分残っていますが、一息つけるようになってきました。

さて のびのびになっていたオフ会を実施したいと思います。「なんばん粕漬け」お渡しできます。ただ、人数が多いので、分割開催になると思います。第一回目は下記日程に使用かと思いますがいかがでしょうか?

4月3日(土) 17時~ 門前仲町 すし処 匠

とりあえず、参加希望人数をとらせてください。あまりにパンクしそうなら、分けましょう。

いちおう考えとしては寿司匠でにぎりと純米酒を堪能し、キャパがあいていればバー「オーパ」にてカクテルを楽しみ、そしてお約束のシナそば「晴弘」で、芋焼酎かシングルモルトを飲みながらつけ麺を食べるという、門仲フルコースを想定しています。

あらかじめ言っておきますが、

「酔っ払い&暴れる人厳禁」でっせ。おいらの行き着けの店に行けなくなってしまいますがな(笑)

ちゅーことで 参加希望者は私にメールください!(yamaken@netfarmers.org)

それと、、、友人の加賀谷から提案があったのですが、新年度になるということもありますので、 「Best of 食い倒れエントリー賞」 を実施したいと思います。ていうか別に対したこと内のですが、私の書いたエントリの中で、何が一番おもしろい記事だったかを、メモしてご来訪ください。みんなでワイワイやりましょー。

この日はできれば、匠からリアルタイムで実況エントリを書いて配信したいと思います。赫怒してねみんな!

ではでは

広島名物 激辛冷麺の元祖を食べにいった。ノックアウトされた! 河原町「新華園」

広島の農業団体に招かれて講演をすることになった。3月9日にお世話になった竹鶴酒造にそう伝えると、、、

広島の農業団体に招かれて講演をすることになった。3月9日にお世話になった竹鶴酒造にそう伝えると、、、

「おおぉ そうか、それなら観にいくぞ!」

と、社長の竹鶴寿夫氏がおっしゃる。まさか冗談だろうと思っていたら、蔵の仕事を蔵人に任せて、社長に専務、そして杜氏までもが観に来るという異例の事態になってしまった!うーん おもしろいではないか!

それはともかく、以前から社長や石川杜氏からきいていた激烈旨いもの情報があったのだ。それは、最近広島の名物料理として知られてきた「広島つけ麺」だ。しかし、それを言うと社長も杜氏もこういうのだ。

「広島つけ麺ってのは新しくできた店がつけた名前でねぇ、本当の元祖の店では『冷麺』いうんよ。」

その元祖の店がものすごいらしい。何がすごいかというと、竹鶴敏夫専務いわく、

・暴力的に辛いタレで食べるつけ麺なのだが、ムチャクチャ旨い!

・味付けも暴力的だが、店の大将が輪をかけて暴力的!店のルールに従わないものならば途端に罵声が飛んできます。

ルールとは例えば、

★親父に無断で着席する

★雑誌など見ながら食べる

★席をつめずに座る

★麺を残す 等々、、、

そして当然ながら取材は絶対拒否!広島つけ麺(本当は冷麺)発祥の店でありながら、この店の取材に成功したマスコミはないのだそうだ。 うーむ おもしろすぎる!

この店には、竹鶴寿夫社長も石川杜氏も20年以上前から通っているのだそうだが、それぞれが出会うまえから別々に行っていたというのだ(それはそうだ、石川杜氏は高校生だったという)。ご両名、どちらも美食家である。同じ店に20年以上前から通っていたわけだ。

さてこの店に連れて行ってもらうことをお願いしたところご快諾をいただいた。講演は1時から。新華園が店を開くのが11時なので、広島駅に10時半につくように新幹線に乗るのであった。

広島駅に着き、車で迎えに来てくれた専務と石川杜氏と落ち合う。社長は用事を済ませてから来るので、もしかすると冷麺は一緒に食べられないかもしれないということであった。

今回問題になるのはなんといっても取材拒否の店だから、デジカメ写真をとらせていただけないのではないかということだった。

「まず無理でしょうねぇ、、、とりあえず正攻法でお願いしてみましょう。隠し撮りなんかしてバレたら間違いなく殺されます。」

それはイカン、、、テロより怖い。ということで一応最初に聴いてみるということになった。この時点で店の作法についてレクチャーを受ける。

「まず、店に入っても勝手に席に座ってはイケマセン。最初に注文をします。

注文の仕方ですが、麺の盛りを「普通・中・大」で表し、具の盛りを多くしたい場合は「特(とく)」と言います。ヤマケンの場合はとりあえず「大特(だいとく)」でいいでしょう。ちなみに「特」にすると野菜の盛りだけではなく、チャーシューの大きさや部位もよくなります。結構細かいんですよ。

そして店を入ったところにあるベンチに座って、店の人から「どうぞ」と言われるまではそこで待ちます。あとはひたすら食べないとイケマセン。麺を残したりしたら本当に怒られますから気をつけてください。ま、ヤマケンなら心配はいらないでしょうが、、、、」

う~む 実におもしろい! この手のウルサイ店は僕は好きではないのだが、なんといっても竹鶴社長と石川杜氏がこよなく愛している店なのだから、絶対に旨いはずなのだ。旨さと待遇のどちらをとるかという究極の選択になるわけだ。ま、食ってから決めよう。

広島駅から車を18分ほど走らせ、小さな通りにはいったところに赤い張り出しテント屋根の店を発見する。店の前に車を停めて、もしかしたらこれが最初で最後の一枚になるかもしれない写真を撮影する。

ニヤっと笑って立っているのが石川杜氏である。仕込みもだいたい終了し、今は絞った酒を瓶詰めしたり濾過したりという後処理に入っているため、表情にも余裕が観られるようになってきたのであった。

店ののれんが裏返しになっていることに注目。理由はわからんが、「これが特徴」ということだ。ワケワカラン、、、

さて店に入る。計ったように11時に着いたので、僕らが最初の客だ。

「おおぉ 竹鶴さんご一行。社長はおらんの?」

と大将からお声がかかる。60歳くらいだろうか、タオルを頭に巻いた、いかにもやんちゃそうな親爺である。その妻君であろう人の良さそうなおばちゃんと、30前後だろうかの精悍な女性がいる。竹鶴一族は常連なので、最初からの人当たりがよい。それでも3人、入り口のベンチに座る。ちなみに注文は「大特2つに普通1つ」である。

店内はわりと広く、カウンターが20席程度。6人座れるテーブルもあるが、これが席として使用されるのかどうかは未明だ。

しばらく世間話をしているうちに「どうぞ」とお声がかかり、カウンターの席に通される。大将が、冷麺用のタレを調合している。ガラスの小鉢にまずは唐辛子ベースの辛いタレを注ぐ。この量は常連客それぞれの好みを判断しながら調整されているそうだが、辛さを足してもらうこともできる。そこに透明の酢のような液体と、ホーロー製の容器に入ったスープストックを合わせ、ゴマをたっぷり入れてスープのできあがりである。

石川杜氏は相当に気に入られているらしく、兄弟のこととかが話題にあがっている。折を見て僕のことを東京からきた農業関連のセンセイであると紹介してくれた。

「農業かい、農業はこんなに生産者をいじめてると、何も食べられなくなるよ!って、政府にいっといて!」

僕が政府に言えるかどうかはわからんが、その後、非常に筋の通った農業保護論をここのおばはんと娘さんが、とてつもなくドメスティックな広島弁で展開していた。方言がすごいので少しわからないのだが、痛快かつムチャクチャにおもしろい話である。親子掛け合い漫才なのだ。広島弁に造詣がないため、ここに再現できないのが本当に惜しい!

同時進行で麺が茹でられている。なんと麺は羽釜で炊かれている!そのせいか割と早くに茹であがるようで、ほとんど待たない。この麺を水でゆすいで、ざるにあけてどんどんと水切りをする。この麺の洗いと水切りの担当は娘さんである。麺がざるにあがると、どんぶりに無造作かつ丁寧にとりわけられ、そこに具を盛りつけていく。この具がスゴイ!茹でキャベツ山盛り、ネギの小口切りたっぷり、キュウリとネギの細切り、そしてなんと紅タデ(刺身のツマについてくる、赤紫のやつ)が乗る。これにチャーシューをのせるのだが、本当に山盛りである。

「さあ どうぞ」

とカウンターにドンドンとのせられたそのどんぶりは、超弩級の迫力でせまってくる。この時点ですでに激烈に旨そうなんである。

さてここで大将に正面切ってお願いをしてみる。

「大将! 写真とっていいですか?」

「写真?だめだよぉ。」

怒っているいる口調ではないが、断固とした拒否の姿勢が垣間見えた。ので、即座にあきらめました。残念ながら読者の皆さんは、この最高な冷麺の盛り付けをみることができない!

食べよう!と思うが、まず丼の上部全面を茹でキャベツが覆っている。入り口に無造作に積まれたキャベツのダンボールをみると、愛知県JAとよはしのものである。この時期からして春玉ではないかと推測。春玉(ハルダマ)とは、読んで字のごとく春キャベツである。これに対応するのが冬の品種で寒玉(カンダマ)という。通常、寒玉のほうが主流。春先から夏にかけての暖かい陽気でできるのは春玉が多いのだが、味はかなり違う。春玉は柔らかくトロミが強い。その代わり糖度はそれほど載らない。寒玉はパリパリした食感と、寒さにより軸に蓄えられる甘味が特徴だ。僕は圧倒的に寒玉が好き。でも、時期的にそろそろ春ものが出回っているだろうと思ったのだ。

しかし!口に運ぶと、パリンパリンと心地よい歯ざわりと、軸からにじみ出てくる甘味が!

「おお!このキャベツ、冬モノだ!」

大将が

「ああ、来週までくらいは冬キャベツだねぇ。春ものだと、柔らかすぎたり、茹ですぎると味がボケるから手がかかるんだけど、、、いいタイミングできたね。」

と仰る。なんか別に暴力的でないのは、竹鶴ファミリーと来たからだろうか。と思いつつキャベツの層の下から麺を引っ張り出す。麺は実にストレートな中太麺で、色は白い。これを辛味タレに付けて食べようとすると、、、

「あ、ヤマケンさん、タレの辛味の部分はよく混ぜてください。辛味の部分はタレと分離しやすくて浮いてしまうので、端で混ぜてから食べるのがお薦めです。」

という専務からの鋭いアドバイスが。そのとおりにして麺をまんべんなく混ざったタレに浸し、すする。辛さよりも先に、あまりにも爽やかな柑橘系の酸味が鼻腔に抜ける。そしてジワっジワっと辛味が上ってくるのだが、刺すような刺激的な辛味ではない。どちらかというと、鈍い辛味が粘膜にじんわり染み込んでいって抜けない、という辛さだ。そして、サッパリとしているが味わい深い旨味、これは鶏がらベースのスープだろうけど、油分が少しも浮いていないのはどういうことだろう?山形県の、冷たい鶏スープを使った「肉蕎麦」のようである。で、とにかく間違いなく旨~い!

「旨い! ウマいっすよこれ!」

あとは怒涛のようにすするだけである。チャーシューもかなりオリジナルで、脂身がほとんど無い。これを薄切りにしたものが載ってくるのだが、全体にギトギトせずに食べられるようになっているのだ。しかし、辛味タレがじんわり効くので、だんだん身体が熱くなってくる。ふと左となりの石川タツヤンをみると、顔全体からブワワっと汗が噴出している。それをティッシュとかではなく、タオルで拭いている。

「これはね、マイタオル。これじゃないとおっつかないの。」

「そうそう、石川君はいっつもそれやねぇ~」

そう、この親父さんは、相手の力量をみながら辛味を加減しているのだ。もしはじめていった人で物足りなかったら、申し出れば辛味タレを足してくれる。すかさず僕もお願いしたが、実にいい感じ!激辛料理というようなイロモノではない、渋い必然的な旨さがあるのダ!

それにしても野菜の量は半端でない。きゅうりやネギなどの細切りがヤマと載っている。これらは「すべて機械を使わず手で切っている」(石川タツヤン談)ので、とにかく仕込みにはものすごい時間がかかっているんだそうだ。そのせいもあってか、なんとこの店、回転時間がすごい。

「朝の11時から午後2時までで閉まってしまう」

えええええええええええ

気が狂っているとしか思えない。夜の営業なしでなんでやってけるのお?

でも観ていると納得。店に入ってくるのはほぼ常連客。店の親父さんとの会話を聴いていると

「皆勤賞やね、4連続か」

などと言っている、、、そう、この味、すごくサッパリしているので毎日たべてももたれないのだ。これはラーメンという範疇には入らないな。親父さんがいうように「冷麺」なのだ。

甘いキャベツ、きゅうりとネギ、紅たで、そしてストレート麺を辛タレで食し、「大特」を平らげた。

「ご馳走さまでした!いやぁ旨かった、、、」

「日本の農業をよくしろっていっといて!」(←お母ちゃん)

そうですはい頑張ります。と思いながら店を出る。車に乗ると、敏男専務がいぶかしげに

「あれ?あの後ろからくる車、、、社長がきましたよ!」

おおなんということだ、我々先発隊が食べ終わったタイミングで竹鶴寿夫社長の到着である。

「おお、なんだなんだもう食べちゃったのか!ヤマケンもう一杯付き合え!」

やった!!!!!

実はもう一杯食えると思っていたところだったのだ!

店の中からも親父さんとお母ちゃんがこちらを笑いながら見ている。社長とともに入店。今度は即座にカウンターに腰掛ける。これは社長のおかげだろう。

「普通2つ!」

「あんたもう一杯食べられるの?」

「もちろん!」

こうして僕は、初めての新華園にて「大特」と食べた後「普通」を連続して食べたのであった。

しかし残念なことに、、、

「残念!歴史に残る人かと思ったけど、去年はじめてきて大特と普通を食べた人がおるんよぉ、、、」

むちゃくちゃ残念である、、、歴史に名を残せなかった。

今度は絶対に大特と中特を喰うぞときもに命じ、名店を後にし、講演に向かったのであった、、、

2004年03月19日

農薬について書いた

今、広島に向かう新幹線の中だ。来週までアップしないと言いながら、報告書の執筆が順調に進んでいるので、農薬問題についての雑感を書いてしまった。

「俺と畑とインターネット」 のほうになるが、関心があれば読んでくださいな。

心はもう、11時に食べる広島つけ麺に飛んでいる。いや、その後に仕事です。講演です。そのために来てるんであって食い倒れに来てるんではないんですぅ、、、

2004年03月18日

しばらく沈黙

すみません 来週までアップデートできないと思います。

20日 雑誌原稿Aの〆切

23日 農水省の事業の報告書(100ページ!)〆切

25日 雑誌原稿Bの〆切

29日 雑誌原稿Cの〆切

合間を見て日記書きたいんだけど、書くと編集者さんが

「そんな暇あるなら!」

と怒るんですよ、、、

でも来週頭には1本は書きますね。

金曜日、またもや広島に行ってきます。今度は出張。講演です。でも竹鶴酒造の社長&専務が見に来てくれるそうです(笑) 広島つけ麺を食べてきます。

オフ会も遅れててスミマセン!なんばん食べたい人ごめんなさい、、、4月初旬かな。

ちゅーことで 年度末がんばって乗り切りましょう!

2004年03月15日

神保町「エチオピア」のカレーは薬である

農林水産省のトレーサビリティ実証実験事業の最終段階で、全国の農業関係者600人の前でのプレゼンテーションを行った。11団体全部が集まる大きなイベントだ。こういう多人数の前で話をするのはもう慣れているので全く緊張はないんだけど、そんなことよりも何を昼飯に食べるかのほうに気が行く俺様であった。こんな感じである↓

このイベントが神保町の日本教育会館というところで実施されたのだが、神保町といえばカレーの名店が集まる土地なのである。中でも本格的なインドカレーを出してくれるのが、駿河台交差点からすぐのところにある「エチオピア」だ。この店のことはWeb上にもたくさん載っているので、情報はいくらでも探せると思う。

味は南インドっぽいといえばいいんだろうか。スパイス類の薫りがダイレクトに鼻孔を直撃する、実に本格インドカレーである。中でもクローブの効きが強く、独特の薬膳味がするのだ。神保町に足を運ぶ際には、5回に一度は僕も食べることにしている。湯島の「デリー」のコルマカレーと並ぶ価値がある店だと思う。

この日は混み合う時間帯をさけて11時の開店直後に行ったため、すぐに席に座れた。しかしこの店は、オーダーが入ってからカレーの最終調理にはいるらしく、出てくるまで非常に時間がかかる。店内は典型的スタンドカレーの様相なのだが、その辺が違うところなのだ。

で、僕はこの店では野菜カレーが好きだ。野菜カレーといえば、どうみても手抜きっぽい冷凍加工野菜を使ったものが多いなか、エチオピアでは実にきちんとした野菜を多量に使ってくれるのだ。ナス、インゲン、にんじん、ミニトマト、ガルバンゾ豆がふんだんに入っている。本物の野菜カレーといえよう。

みての通りの外観だが、ルーには小麦粉はいっさい使われていないはずなのにトロ味がついている。これは純粋にスパイスの粘質感だろう。先に記載したようにクローブの薫りが強いが、それだけでは説明のつかないプロフェッショナルな奥深さが間違いなくある。一緒に食べに行った青果物仲卸業の友人は静かに

「これは、お金を出して食べる価値のあるカレーだね」

と言った。その通りで、スパイス使えばいいという物ではない。プロフェッショナルであれば、多種多様のスパイスをまとめてどのような世界観を現出させるかを競うべきだ。その点、エチオピアはスバラシイのである。

実は11日と12日の両日、この店に通ってしまった。やはり好きなんである、、、でもなぜかこの店を出た瞬間に、デリーのコルマカレーも食べたくなる。 うーん 悩みどころなのであった、、、

そうそう12日にこの店に友人を連れて入るところを、blog読者であるsatokoさんに目撃されてしまった。うーん 世界は狭いなぁ、、、

極上野菜料理三昧で、極楽休日。

竹鶴編、一休み。

長島農園の勝美君から野菜が大量に届いた。勝美君のことは過去ログにも掲載しているので説明の必要はないと思うが、僕が関東近郊で最も信頼している生産者の一人だ。というより悪友といった感じだろうか。

今回送ってくれた野菜は、春キャベツ2玉、ブロッコリ3個、若堀り筍3本、ルッコラセルバチコ2袋、サラダほうれん草2束、ほうれん草2束、それに深紅のラディッシュだ。僕は外に出ることが多い仕事なので、外食率も週の半々くらいになる。出張シーズンの恐ろしさはご存じの通りだ。だから、まとまった時間がとれるときには必ず自分で料理をして身体と精神の均衡を保つ努力をしているのだ。そうした時にはほぼ必ず彼に「野菜送ってくれ~」という電話をしている。

「なんだよ 料理する時間あるの?」

と言いながらも彼はその時期最高の野菜を送ってくれる。そのために僕はある貢ぎ物を彼ら家族にしているのだ。それは、、、カニである。長島家は、というより彼の奥さんのフランチェスカは、カニが大好きなのだ。フランチェスカはドイツ人で、日本に研修に来た時に勝美君が通訳をし、いたって自然の成り行きで結婚に至ったという人なのだが、とてつもない美人である。そのフランチェスカが日本にきて最も好きになったのがカニなのだ!以来、カニが旨い地域に出張にいくと必ず、長島家にカニを送るようにしている。その代わり、

僕が欲しいと思う時には無条件で野菜を送ってもらっているという関係なのだ。

さて送られてきた野菜をどうするか。ブロッコリとキャベツは即座に茹でて一玉ずつ平らげてしまう。ブロッコリは新鮮さが命だ。すぐさま軸の根本まで塩ゆでし、ドレッシングで和えて食べてしまう。キャベツも同様だ。

早堀りの筍は大ごちそうだ。今の時期は高値が付いているのでありがたい。これはすぐさま米のとぎ汁で煮て、筍ご飯にした。筍の味わいを楽しむために、昆布だしと醤油のみの薄味にした。が、それでは芸がないので、秋田県のi氏からいただいた魚醤の塩汁(しょっつる)である「トトミー」を味付けに使う。

炊きあがった筍ご飯は、魚の生臭さが皆無の、実に味わい深いものになっていた。3合炊いたけど、朝飯と夜食で食べきってしまったのであった。

で、もうひとつ今回のメインはセルバチコというルッコラなのだ。ルッコラはきょうび、よくスーパーでも見かけるようになったが、比較的最近出てきた洋野菜だ。ごまの味がするとよく言われるが、それにはなんとなく抵抗感がある。ルッコラはやはりルッコラの薫りがすると言って欲しいのだ。しかし、通常出回っているのは栽培品種。今回のセルバチコというのは野生に近い品種だ。葉の形状も全く違っている。栽培品種のルッコラはカブの葉のように丸っこいが、このセルバチコはタンポポのようなギザギザ葉である。

そして最大の違いは味だ。とにかく濃い。そして薫りも半端なく強い。ルッコラは元来、辛い菜っぱなのだ。セルバチコの株元をかじると、ビリッとした辛さが舌を刺す。おそらくこの刺激が強すぎるところが、栽培品種では和らげられたのだろうが、サラダ以外の料理に使う時には、このセルバチコの方が個性が強く、よい気がする。最近は種も手にはいるようになったので、園芸家の方はぜひ育ててみるといいだろう。化学肥料を使わずに鶏糞などで育てることを強くお奨めする。薫りと味の強さがまったく別物になるからだ。

さてルッコラをどう料理するか、、、じつはこのblogの読者でもあり、つい先日遭遇して友人となったReitaro女史は、こんな旨そうな生ハムサラダに仕立て上げたみたいである。

僕は面倒なことはあまり考えずに、パスタにバラッとかけるのがよろしい。ちょうど、このblogの読者であるKAPPAちゃんからいただいた、高知県のフルーツトマトがあるので、これを使って豪勢なトマトソースを作りパスタにしてしまおう。ちなみにフルーツトマトには僕は異様にうるさい。商売してるからね、、、ちょうど現在、熊本は八代の塩トマトというのを販売しているくらいである。でも、このKAPPAちゃんからいただいた高知のフルーツトマトは絶品であった。

うーむ、、、 素直に極上でしたわ。フルーツトマトはそのまま食べるのがもちろん旨いが、ソースにするとこれまた最高である。「そんなのもったいない」という人は物を知らぬ人である。トマトは熱を加えると旨みと酸味が活性化して美味しくなるのである。

それと、なんともいいタイミングで僕の敬愛するフレンチの名店「カストール」のWebにて、藤野シェフの手によるブロッコリパスタのレシピが掲載されている!これは作るしかないでしょう!ということで本日のブランチはパスタ二種で決まりである。

うまいことに長島君からの野菜セットの中にイタリアンパセリが一束入っていた。これとニンニクを刻み鍋に投入しオイルを熱する。

このオイルを鍋二つにとりわけ、一つには大きく刻んだトマトを投入して熱する。味付けは塩のみだ。フルーツトマトは複雑な味が凝縮されているので、手をかけない方が旨い。

ブロッコリは寸胴にしょっぱいくらいの塩湯を作り、しなしなになるまで茹でる。歯触りが全くのこらないくらいにクタクタに煮てしまうのがよいのだ。軸の堅い皮をむき、細かく刻んでオイルに投入し、加熱しながら香り付けにベルモットを少々加えた(これは藤野シェフのレシピではないが、、、)。

あとはスパゲティーニを堅めに茹で、鍋に投入してサルターレ(ソースを吸わせるようにあおる)して完成である。ちなみに僕はパスタを茹でる時には、だいたい230gくらい茹でてしまう。だって好きなんだもーん。

フルーツトマトのソースに、手でちぎったルッコラセルバチコの刺激的な辛みと薫り、濃い味が絡み合ってすさまじく美しい。ブロッコリのソースに絡められたパスタは、こちらは非常に優しく、思いがけなく深いコクがある。ニンニクオイルによってブロッコリが攻撃的性格になっている。230gの麺はすぐさま僕の胃の腑に収まってしまったのであった。

イタリアンパセリは大量に刻んでしまったので、昨晩から水に戻して茹で上げておいた大正金時豆のサラダに加えた。

こんなふうに、僕の休日は、料理をしまくって野菜を食いまくる一日となるのが常である。ああ、いい一日だった、、、

ちなみに長島農園の野菜を食べたいという人もいるだろうが、申し訳ないが通常、個人向け宅配は応じていない。どうしてもという人は、これも僕の友人がやっている、三浦半島の旨いもんを販売しているクック&ダインで買い求めることができる!

、、、もしくは、僕の家に食べに来てください。

2004年03月12日

竹鶴酒造編 その3 伝説の「居酒屋竹鶴」にて痛飲馬食する

ビジネスホテルで少し休んだ後、竹鶴邸より専務と杜氏が迎えに来てくださる。いよいよ居酒屋「竹鶴」の始まりである。

居酒屋竹鶴とは、、、この小京都・竹原の文化財である竹鶴邸内にしつらえられた竹鶴家の居間のことである。10畳ほどの居間と台所が併設されており、文字通り山海の美味が並び、酒が振る舞われる場なのである。運良くここに通された者が口々に「居酒屋竹鶴」と唱えるようになったという、マニア垂涎の酒処なのだ。

ちなみに竹鶴寿夫社長は、僕なんぞより数十段上に位置する大美食家である。ある日、旨い魚の刺身を食べようとしたが、折悪く天然わさびが手に入らなかった。広島県内の市場に問い合わせたが手に入らない。とうとうわさびを入手するために福岡まで飛んでいってしまったという剛の者なのである。

実は僕は、社長には学生時代からさんざん、甘美な罠にはめられてきた。どういう罠かというと、、、瀬戸内の魚の刺身、イイダコ煮物、松阪牛のステーキといった美味美食ばかりが並ぶ食卓にて腹一杯飯をいただく。酒ももちろん「竹鶴」をガンガンと飲ませていただく。いい気分になり満腹になりかけたところで、竹鶴家のお母さんが「はい、おにぎりですよぉ~」とニコニコしながら盆を持ってきてくれた。このおにぎりがぷっくりと優しく握られたもので実に美味しそう、、、

「いただきまーす!」

とおにぎりにかぶりついた瞬間、寿夫社長がニタリと笑みを漏らしながら一言。

「ヤマケン。酒を飲んでいる最中に米の飯を食べるとはな、、、米を食って日本酒を飲むと、味が濁るんだよ。それを知らないようじゃぁ まだまだだなぁ、、、」

えええええ そうなのぉ???

なんとそこに追い打ちが。

「ヤマケンもまだまだねぇ。」

と、ニコニコ笑いながらお母さんも言うのだ!はめられたぁ!

その翌年、またもや酒造に泊めてもらった。その際にはこれを思いだし、お母さんが運んできてくれたおにぎりには

「いや、まだ酒をいただいていますから、、、」

と遠慮をした。ここで一つの壁を越えたわけだが、、、しばらくしてお母さん、今度はシャーベットを持ってきてくださった。

「お酒ばかり飲んでたら熱くなっちゃうでしょう。ちょっと口の中を冷やしたら?」

とおっしゃる。たしかに口の中をひんやりさせたい!と思ってシャーベットにかぶりつくと、まさかまさかのタイミングで社長がいう。

「なんだヤマケンは飲んでいる最中にシャーベットを食うのかぁ、、、」

えええええええ

これも罠だったのぉおおおおお!?

ということが数回繰り替えさせれ、私は愚鈍な人間としてとらえられている訳なのである。

社会人になってからはさすがに社長も奥様もこの罠攻撃を控えるようになってきているのだが、実は僕はどきどきしながら飲ませていただいているのである、、、

さて居酒屋竹鶴に足を踏み入れると、デカ机2つをつないだ上に、お母さんの心づくしのもてなし料理が所狭しと並んでいるのであった。

本日の魚は、、、どでかい鮃(ひらめ)の姿造りに甲イカ、サヨリ、鯛の刺身である。おかあはんの実家も造り酒屋だったということだが、当然ながら料理はもう玄人はだしである。

このヒラメの刺身が、超絶の絶品であった!もちもちむっちりプリンとした官能的な食感、白身とは思えない旨みの深さ、そしてほのかに感じる甘い香り。この香りこそが、瀬戸内の魚の特徴である。

「旨~いよぉおおおお!!!」

そしてイカがまた旨い! その身を噛んだ瞬間にあまりに魅惑的な弾力と甘みの弾け加減に、胸がときめいてしまうのである(?)。鯛とサヨリも旨かったけど、この鮃とイカの刺身にまずはやっつけられてしまった。

これに、広島といえばこれを抜きには語れない、牡蠣もどーんと出てきているのである。この牡蠣、さきほど車で10分程度の港にある牡蠣市場にて、おばはん達がものすごいスピードで殻を割っていた牡蠣である。すなわちもちろん生で食べられる鮮度バツグンの牡蠣である。

余談だが、広島県民は高確率で牡蠣に弱い体質になってしまっているらしい、、、そのココロは、幼い頃から大量に食べているため、当たる確率も他県にくらべ飛躍的に高いからなのだそうだ。

まずは一切れ生で、醤油をつけていただこうとする。するとおかあはんが

「柑橘を搾ると美味しいのよ!」

と、伊予柑のようなおおぶりの晩柑を半割にしたのを手渡してくれる。レモンやスダチではなく、甘い晩柑を絞って食べるのが旨いというのだ!早速試してみたが確かに合う!酸味だけではなく甘みが、牡蠣独特の磯香を消している。。いやもちろんここの牡蠣に磯臭さなどというのは皆無に近いのだけども、上品なコク味をいっそう引き立てているのだ。

そして生もの類を堪能しつつ、石川杜氏の怒濤のお燗攻めが始まる。豪勢なことに、杜氏みずからが卓上コンロの脇について、お燗番をしてくれるのである!

「え~、 竹鶴ではお燗はほとんど熱湯になるくらいまで熱々にするんです」

といって本当にもてないくらい熱い徳利から、熱々の竹鶴14BYの酒が注がれる。この日は石川さんが風邪を引いていたためかそんなに怒濤の量を薦められなかったが、いつもはみな、早々につぶれるくらいに飲まされるのである。

さてここで社長の竹鶴寿夫大先生が、県議のお仕事からご帰宅である。

「いや~ 飲んでますかぁ?」

この方がいると、本当に座の雰囲気が明るく、そして熱くなる。根っからの熱を持った、ものすごいオッサンなのである。元来酒蔵とは、その土地の文化を担うためにあったようなもので、それなりの名門であることが多い。竹鶴だって、竹原市内で知らぬ者のいない名家であるが、それもこのオッサンに会ってみればだれもが納得するだろう。それだけの存在感がある方なのだ。

本日はこの社長の「飲め飲め攻撃」のターゲットは、工藤ちゃんやイタバシ師匠に向いているので、安心して僕は食べ進んだ。

カスタードクリームのような白みそベースの酢みそがかかったタコのぬた、上品で美味しゅうございました。

生きているでっかい車エビの頭をむしり、皮をむいて醤油につけクチに放り込む活き車エビ姿刺身、かみしめるとプリプリブリブリで、こっちが死んでしまうかと思うほど甘い身でございました。

鯛のお頭がたっぷり入り、牡蠣もどんどこと投入されて旨みエキスの泉と化した鍋、滋味たっぷりで大変に温まりました。

殻付きの焼き牡蠣、何も味付けしなくても、海水の塩分と、牡蠣本来の旨みとで十分すぎるほど美味しゅうございました!

そして、、、社長が大好きで、大量に買い込み冷凍保存している、絶品鮒寿司(ふなずし)があることを、なぜか僕は知っている。

「社長!鮒寿司食いたいっす!!」

「なにぃ~ ヤマケン、鮒寿司は高級品なんだぞぉ! けど、立派な社会人になったみたいだから、出してやるかぁ!!!」

といって社長が手ずから 切り分けてくださった極上鮒寿司がコレだ!

ブルーチーズのような芳香と旨み、、、とよく言われるが、チーズではない!これは鮒寿司オリジナルの味なのである! 米が麹菌で溶けた部分の酸味と、身と卵の繊細にして濃厚な旨み、むっちりと千切れる皮の固さが最高! もう何も言えない僕なのであった。

最後、、、お母さんがコロコロと笑いながらアイスクリームを運んできてくれる。これは罠ではないらしい。

「おもしろいものをかけているのよ。わかるかしら?」

みれば、コアントロのような赤茶色がかった液体がうっすらとかかっている。クチに運んでみると、、、

「おおおおお 絶品リキュール!甘くて薫り高くて、、、何これ???」

ラムよりも優しく、どこか日本人に懐かしい甘さと、何十年熟成させたのか見当もつかない香り。いや薫りという感じのほうがよりよく伝わるだろう。

「これはね、竹鶴の古酒よ。何年ものになるかしらねぇ、、、こうすると美味しいでしょう。贅沢だけどね。」

本当に贅沢である。ハーゲンダッツのバニラアイスが、数次元あがった別物になってしまった!脱帽である、、、 このような食卓を「洒脱」というのであろう。本当に、気が利いたもてなし上手な皆様である。

この日は石川杜氏を始め、みな何となく疲れており(造りの終盤戦だからだろう)、明日の朝の仕込みをみせてもらうこともあって、早めのお開きとなった。でも、満足度はすさまじいものあり!

さて、明日は朝5時おきで、いよいよ竹鶴の仕込み風景を見せていただくのであった!!!

2004年03月11日

広島・竹原に名門酒造あり~ 竹鶴酒造 極秘潜入酒池肉林ルポ的私信 その2

さて竹鶴酒造の第一日目だ。

ANAの超割で広島行きチケットをゲットしていた我々一行、朝9時55分の便で広島に向かう。一行とは、僕と工藤ちゃん、工藤ちゃんが五穀家店長をしていたときからずっと一緒に仕事をしている浅見君と大場るみちゃん、そしてこのblogで数回書かせていただいているイタバシ師匠(少年マガジンに長期連載されていたBoys be... の原作者だ!)と、その妻君である神澤ゆみこさん夫妻である。神澤さんは居酒屋ライターとして成功している(最近danchyuにも書いていらっしゃった!)方なので、本屋で手に取られた方もいるだろう。

このような豪華布陣(?)で、基本的には神澤夫妻による竹鶴酒造取材というのがメインで、俺たちはそれを口実に遊びに行くという感じなのであった。

広島空港に着くと、なんと竹鶴の社長と専務が車でお迎えに来てくださっていた!社長はがはははと笑いながら、板橋夫妻を乗せてすっ飛ばしていった。僕らは敏夫専務に乗せてもらい、竹原へと向かう。

敏夫専務、といっても僕にとってはなんとなく弟的な人である(むこうはそう思ってないだろうが)。なんと言っても、僕が大学時代に遊びに行ったときにはまだ高校生だったのだから、そのころの印象をずっと引きずってしまうのは致し方ない。しかし、彼はいまや立派な専務であり、竹鶴酒造の次代を担う顔として精進をしているのであった。 でも飲み過ぎには気をつけろよな敏夫君。

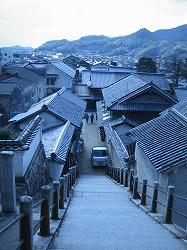

竹鶴酒造は変わりなくその文化財としての落ち着いた姿でどっしり構えていた。

なんといっても250年以上続く家である。もうその存在自体が説得力のカタマリなのだ。

無茶ウマのバターケーキを濃いめの紅茶でいただき、まずはぶらぶらと竹原散策をする。これが有名な、映画「転校生」で転げ落ちるシーンの石段である。

そうこういいながら実はまだ昼飯を食っていなかったのであった。この竹原の小京都一帯では知られるお好み焼き「ほり川」になんとも10年ぶりくらいに入るのであった。そう、当時このほり川で現専務の敏夫君をお好み焼きを食べたのであった。とつとつと、いろんなコトを話してくれた敏夫君だったが、実は俺はお好み焼きを焼いてくれている店のおねーちゃんに視線釘付けであったのだ! わははは知らなかっただろう敏夫君! ということで密かにそのおねーちゃんに再会したかったのだが、、、

久しぶりにくぐった「ほり川」は、やたら流行っているらしく店舗が増築されており、厨房には5人のおねーちゃんズが立ち働いているのであった。ちょっとびっくりしたが、やはり!おねーちゃんズは美女揃いなのであった。ここの店主は絶対に顔で選んでるぞ。ちょっぴりウラヤマシイのであった。

ちなみに広島のお好み焼きなので、クレープ上に薄く鉄板に敷いた生地の上にキャベツをたっぷり乗せ、それをギュウギュウと押しつぶして水分を抜いていくスタイルだ。関東では広島焼きというが、ここは広島なのでそんな呼び方はしない。これを「お好み焼き」というのである。

まあとりあえず10年ぶりだし、おねーちゃんはみなキレイだったので、加速度がついて俺はお好み焼きを2枚(イカ豚そば玉と、ホタテチーズうどん玉)食べたのであった。

腹もくちくなったし、散歩もしたということで戻ってきたら、早速竹鶴フルコースが始まろうとしていた。

「石川杜氏がお待ちですよ。」

履き物を変えて蔵の敷居をくぐると、ひんやり冷えた酒蔵独特の空気に包まれる。先回来たときは造りが終わっていたが、今回はまっただなかである。

と、蔵の中に突如、12本の酒瓶が現れる!そう、現在仕込み中の桶から汲み取ったばかりの、正真正銘の新酒たちである。この竹鶴酒造の門をくぐる日本酒関係者は、このように利き酒をするならわしとなっているのである。それも、それぞれの酒についてコメントや評点をきちんとつける紙を渡され、コピーをとられてしまうという徹底ぶりなのであった。この時点で日本酒関係者には緊張が走る。「下手なことはかけない、、、」という感じだろうな。でも俺はまったく日本酒業界人じゃないから気楽なのであった。

「あ~ 、 どうも、石川です。 え~ いやいや、 まずは飲んでいただこうと思いまして」

と、石川達也杜氏が登場する。相変わらずでかい。180数センチ、学生時代はボクシングをしていたという猛者である。しかも顔は、NYでメジャーリーグの選手としてがんばっている背番号55番に雰囲気そっくり(年齢からいえば石川さんの方が早いのだが)の強面なのである。

しかしながら性格気質は温和でありすばらしき思慮深さを持つ御仁である。理論肌の読書家であり、酒についての古書は膨大なコレクションを蔵しており、研究を怠らないのである。でも彼のすごいところは、理論肌でありながら、そのすさまじい体力でバリバリと働きまくることであろう。

さて石川さんに薦められ、みな利き酒を始める。利き酒とは言っても何かを当てるというのではなく、酒質をみせていただくという趣向である。

竹鶴酒造の酒の特徴は、協会6号や7号といった、香りよりも味がよくでる酵母を使っているということだろう。石川杜氏いわく

「竹鶴の人間は、数字は9までしか数えられないんですよ(笑)」

とのことだ。原料米は山田錦も使うし八反錦も使うが、力を入れているのは雄町(おまち)である。近在の農家さん数軒にお願いして、合鴨農法で栽培した雄町米を契約栽培している。昨年に竹鶴に訪れた際、そのうちの一名の田をみせていただいたが立派なものであった。何より、生産者ご夫婦と竹鶴酒造の関係者との距離感がすばらしい。顔が見える関係性の中で酒を醸すという、もっとも重要なことをさらりとやってのけているのだ。

当然といえば当然だが、生産者が違えば酒の味も違う。竹鶴ではできるだけ米を混ぜないようにして生産者別に仕込んでいるので、もし購入の機会があるならばラベルをじっくりみていただきたい。

今回の12種類の中では、藤浪さんという生産者さんの合鴨農法雄町米を使った純米が気に入った。力強さと味のバランスがいい。飲んだことがない人にはわからないだろうが、竹鶴の酒というのは、有無を言わせず相手をねじ伏せるような、アタリの強さが持ち味だ。だから、ほかのメーカの酒を持ってきて一緒に飲むと「なんだこりゃ」と声を出してしまうような違いがある。けど、この日は竹鶴ばかり12本飲んだので、その中では「これは比較的落ち着いている、こちらはマイルド」などという評価になった。

しかし一番びっくりしたのはここでは明かせない秘密の酵母を使った酒である。なんと酸度が3.9度もあるのだ!通常こんなに高い酸度はあり得ない(らしい)。飲み口は強烈の一言だが、一口びっくりして慣れると、口中の感度が上がり、ほかの酒が物足りなくなる。これはしばらくの熟成期間をおいた後、家畜ではない獣肉のローストとともにいただくのがよいのではないか、と今から楽しみ千万なのであった。

一通り飲んで、顔だけ酔っぱらい気味になったところでいったんお開き。近くのビジネスホテルにチェックインする。

そして、、、すでに伝説となっている夜の部 「居酒屋 竹鶴」 の時間がやってくるのである。

(つづく)

2004年03月09日

閑話休題。鳥インフルエンザに思う

竹鶴編の途中だけど

どうしても書いておきたかったので、またもや兄姉blogにて食の安全について書きます。

2004年03月08日

広島・竹原に名門酒造あり~ 竹鶴酒造 極秘潜入酒池肉林ルポ的私信 その1

広島からぐぐっと岡山寄りに戻った海辺に、「小京都」と呼ばれる竹原市がある。僕と同じ世代かそれ以上であれば懐かしく思い出せる映画「転校生」にて、主人公が石段を転げ落ちるシーンが撮影されたのはその竹原の小京都と呼ばれる、文化財指定された町並みである。

その文化財指定の一帯に名門酒造が在る。その名を「竹鶴酒造」という。

竹鶴といえば、ニッカウヰスキーの社長さんが竹鶴という名字だったり、同名を冠したウイスキーがあったりとして知られているが、実はこの竹原の竹鶴酒蔵こそが本家筋である。

そして最近のdancyuなどの料理誌・グルメ誌の日本酒特集を見れば確実に出てくる「小笹屋竹鶴」という名酒を送り出しているのはこの酒造である。

「端麗辛口」などという野暮天な言葉を蹴散らかすように野太い、骨格のがっしりとした味。純米酒にこだわり、さらに吟醸香中心の食前酒っぽい酒ではなく、魚・肉などどんな料理にも比肩しうる強さを持った究極の食中酒を世に問うているのが、この酒造なのである。

まずはこの竹鶴と僕との出会いから少し書かねばならないだろう。簡単に言ってしまうと、この竹鶴の次女が、僕の大学時代の同期であり親友なのだ。

学生時代の僕はキャンパスの中に畑を創っていたのだが、その同輩後輩を夏合宿と称し、熊本は阿蘇の農園に通っていた。金はないが時間はたっぷりある貧乏学生達である。青春18切符を使って鈍行で熊本に行くのだが、1日ではどうやっても着かない。そこで広島の竹鶴酒蔵に一泊させていただくという、とんでもない暴挙に出たわけである。今から思うと額に汗がにじむが、10人からの学生どもがずかずかと文化財指定の屋敷に上がりこみ、文化財がずらりと並ぶ座敷にてごろ寝をしていたのだ。しかし、現在 広島県議でもある社長の竹鶴寿夫氏は、豪快にがはははと笑いながら僕らを暖かく迎えてくださったのである。この方が竹鶴寿夫社長であられる。

稀代の食通として知られる同氏により歓待攻めを受け、この僕も超満腹絶品攻めに陥落したのを、昨日のことのように思い出す。

そして当時(12、3年前だ)、早稲田大学を卒業していきなり酒造に入門したという若手の蔵人、石川さんを紹介されたのだ。でかくて顔がゴツゴツしたその人が、なにを隠そう現在の竹鶴酒蔵を背負って立つ若き名杜氏、石川達也氏だ。すでに僕のblogでも数度お目見えしているので、この顔をご存知の方も多いだろう。

学生軍団の竹鶴巡礼は数回を重ね、僕や親友の卒業とともに終わった。その後は時候の挨拶にとどまってはいたが、僕にとって長く、酒造といえば竹鶴酒造であったのだ。

その竹鶴酒蔵に再会したのは、実に卒業後10年経ってのことだ。この再会を仕組んでくれたのは、当時、飛ぶ鳥を落とす勢いで日本酒業界に登場した、居酒屋「五穀家 日本橋店」の店長をしていた工藤卓也氏だ(現在彼は、同店を辞して別のところにいる)。かの店が主催する日本酒の会に、僕の親友である竹鶴の次女が「やまけんもおいで」と呼んでくれたわけである。その五穀家 日本橋店は、すさまじいばかりの純米酒の品揃えを誇り、かつそれらを燗にして飲ませてくれた。それもそのはずで、日本酒業界とくに純米酒の世界の方ならよくご存じの

「酒は純米、燗ならなおよし」

の名言で知られる、酒の鑑定士 上原先生(あの名作「夏子の酒」にも登場しておられる)を顧問に据えていたのだ。だから、専用の燗付け機があり、すべての酒をを湯煎で最適温度に燗することができたのである。

あまりの旨さとサービスのきめ細やかさに感動した僕は工藤氏に、自信を持てる商品であるフルーツトマトを10箱送った。彼はそれを様々な料理に試してくれて、感想をきちんと述べてくれた。以来、僕と彼は兄弟分としての契りを交わすようになり、今に至るのである。このblogでもハム創りを一緒に習いに行ったりしている画像があるので、お分かりと思う。下の画像で僕の横で舌を出しているのが工藤ちゃんである。

この工藤ちゃん、日本酒蔵元からも愛されている。僕も彼に誘われ多数の酒造見学に活かせて頂いた。そして今回は2度目の竹鶴酒造訪問なのだ! まあ、僕にとっては竹鶴を10数年前から知っていたので6回目位なのだが、、、酒造りの工程をきっちりと見学させて頂くのは今回が初めてと言ってよい。昨年7月にお邪魔した時はすでに酒造りは終了していたので、仕込みの最中である今回は実にラッキーなタイミングだったのだ。

おそらくどんなグルメ雑誌でも、寒仕込み最中の竹鶴酒造の造りをこのように速報紹介できるものはないだろう。これがblogの最大の強みである。今日から数回にわたり竹鶴酒造をきっちりと紹介させて頂きたくので、ぜひぜひ刮目してご覧あれ。

やまけん休息中~怒濤のアップを待て

土・日・月と、お休みいただいております。

土・日は広島県竹原市の名門「竹鶴酒造」にてご歓待をいただき、尾道に寄って尾道ラーメンの名店で3皿食べた後にお好み焼きを食い、そして香川に渡り生け簀料理店にて瀬戸内の魚をたらふくいただいた後に今日を迎えた。

これから讃岐うどん名店の旅をしてきます。明日以降のアップをお待ちください。

2004年03月05日

山形県 「なんばんの粕漬け」62本届きましたぁ!

本日、山形の「まあどんな会」から、なんばんの粕漬けが届きましたぁ!

みよ、この壮観ななんばん風景を!

しかも、おまけまでつけてくれました。

青菜漬け、たくわん、凍み餅、わらびの一本漬け!最高だ、、、

ごめん、このオマケは、日持ちしなさそうなので、私が代表していただいちゃいますね。

さて

1本 350円×2本=21700円(+消費税1085円)

送料が1700円

これを62で割ると1本あたり395円。端数切り上げで1本400円にしてしまってよろしいでしょうか?→皆様

よし、あとはオフ会の設定だけだ!

3月中になんとかしたいなぁ これは別途告知させてください!

まあどんな会の佐藤さんより書面にて:

「素晴らしい方々にめぐり逢った感じがします。どうぞよろしくおねがいします。」

こちらこそ!

ということで、中間報告でしたぁ!

お祝いありがとうございました!

いやぁ、、、望外に嬉しい誕生日であった。お祝いしてくださった皆さん、コメントやメールくださった皆様、本当にありがとうございました。

いやぁ、、、望外に嬉しい誕生日であった。お祝いしてくださった皆さん、コメントやメールくださった皆様、本当にありがとうございました。

東京ビッグサイトで行われている「リテールテック」というイベントのセミナーにてパネリストとして出演。その後、ひっそりと帰ろうとしていたのだが、、、

なんと、ビッグサイト内で親友3人と遭遇!そう、この日いくつかのイベントが並列して開催されていたからなのだが、期せずして集まってしまった!

月島在住のみ友達の竹澤、神戸から赤穂のイタリアン「さくら組」に連れて行ってくれた西垣内、そしていっしょにネット上でみかんを販売する仕事をいっしょにやった川端。これは、飲むしかないなぁと誕生日祝いモードになり、、、結局 匠に行ってしまったのであった(笑)

しばらく忙しいからいけないって言ってるのはなし崩し的になくなっているのである。

匠では加藤ちゃんが、鯛の兜煮と、混んでるときはやってくれないイクラのきゅうり巻きをあつらえてくれた!

そして、中目黒から駆けつけてくれた店長(元スタバ店長)にいただいたのが、、、

わたし、家族が増えました(笑) かわいいでしょ? この年になってぬいぐるみを抱くとは思わなかったけど、可愛いんですよ。ちなみにウサギのコスチュームを着た熊という設定のぬいぐるみっす。「サチコ」という名前を付けました(爆)

この子はスターバックス全店で買うことができます。なんと、ウサギの帽子部分は脱がせることが可能!しかも、熊ちゃんの耳だけ出す穴が2つあいているという手の込みようなのだ。

その後バー「オーパ」にて、トップバーテンダーのミゾりんに久しぶりに会う。彼は先日のカクテルコンクールで、関東ブロックみごと優勝!次は全国から20人で選抜される大会に臨むのだ。彼のマティーニは絶品である。ここでは皆、このミゾりんの受賞カクテルをいただく。さくらのリキュールを使ったそれは、美しく甘く、春の暖かい余韻が残るカクテルだった。

いろんな形でお祝いしてくださった皆様。どうもありがとうございました。いい誕生日でした!

2004年03月04日

いえーい やまけん33歳になりました。

皆さん、3月4日はやまけんの誕生日でーす!

33歳になってしまった、、、とくに感慨も湧かないな。

プレゼントはやっぱり美味しいものを希望でっす!

33歳の一年も、食い倒れることを誓います。むふふ。

ちなみに今週末は広島の竹鶴酒造に行ってきまーす。寒仕込みも終盤戦。旨いもんと酒ビタ市になってくる予定なのであった、、、

君は秋田の至宝 「いぶりがっこ」を知っているか?

大学院生の頃、米作で有名な秋田県大潟村に講演に招かれた事がある。その際、わがままにも「最高級の稲庭うどんといぶりがっこを数か月分送ってくれ」といってみたら、本当に最上級の桐箱入りの稲庭うどん(40cmくらいの長さのものだ)を10キロと、いぶりがっこ5キロを下宿に送ってきてくれた。以後、僕は稲庭うどんについては口がおごってしまって、スーパーなどの商品ではとても満足できない。

で、「いぶりがっこ」は衝撃的だった。知らない人のために解説すると、「がっこ」とは秋田の方言では「漬物」を意味する。 「いぶり」とは「燻し」のことで、燻製(スモーク)にしたもののことだ。つまり「いぶりがっこ」とは「燻した漬物」と言う意味なのである。

「なんだそれは」と思う人が居るかもしれないが、これがまた最高なのだ。沢庵(たくわん)の外側がしわしわに燻された色に茶色ずんでいて、うすく切り分けた一切れを口にした瞬間に、口内にスモーキーな香りがブワッと拡がるのだ。以来、気の利いた本格居酒屋で品書きに「いぶりがっこ」があると、必ず頼んで堪能するのであった。

さて 嬉しいことに、次の年度には僕は秋田でも仕事をすることになりそうだ。その下準備で上京してくださる方に、厚顔にも「いぶりがっこ買ってきてください」とお願いをしてみた。すると予期せぬお返事が返ってきたのだ!

> さて、26日お伺いする際に持参するいぶりがっこですが既にご賞味された御経験

> はあるのでしょうか?

> また、乾いている系や甘い系などお好み等もございますか?

なぬ? 乾いてる系や甘い系、、、? てことはいろんな系統があるってことかぁ!

ここは地元の人が一番旨いと思うのをもってきていただきたいということでお願いをしておいた!

そして当日、、、来訪者I氏はニコニコとされながら、ぼくに3種のいぶりがっこを持ってきてくださった。

「お口に合うかどうかはわかりませんけど、、、」

「いや、でも地元の人がふつうに食べる食べ物が一番美味しいと思いますから!」

と言うと、I氏はなにか複雑な顔をしている。そして驚愕の事実がわかったのだ!

「やまけんさん、実は私の家は両親が農家でして、自分の家でいぶりがっこを作っているので、他のものを食べることが少ないんです」

うええええええ そういうもんなのぉおおおおお?

しかも驚愕は続く。

「ですから、家の横には いぶりがっこ専用の小屋があるんですよ。」

ここで解説が必要になるだろう。いぶりがっこはどのように作るのか? よく言われるのが「たくわんを燻せばいいんだろう?」ということなのだが、実は順序が逆である。「燻した大根を沢庵にする」のが真なのである。その大根の燻し方だが、小屋のなかに洗濯紐みたいなのを貼り渡してシナッとした大根を引っ掛ける。床の囲炉裏に炭を起こし、ナラやクヌギといった燻し材となる木をくべて、あとは延々と燻すのである。こうして出来上がった強烈な香りの大根を、麹と塩でたくわんに漬け込むのである。

と、そこまでは僕もしっているのだが、その小屋というのがどういう単位であるのかは知らなかった。村で一つとかそう言うくらいかと思っていたら、、、なんと一家に一軒そんな小屋があるのであった!

「いやぁ うちは4世代同居の農家ですから、、、そんなもんです。いつも自分の家のがっこばかり食べてますから。秋田では外食率が低くて、うちみたいなのがほとんどです。」

なんて羨ましいんだ! 僕はその話を聴いて、がぜん秋田に対する関心が高まった!外食が無いということは、その分、家々の味が多種多様に展開されているはずだ!これは素晴らしい。ぜひ秋田で仕事をしたいと思うのであった。

さて 自分の家のがっこしか食べないI氏ではあったが、僕のために評判のよい漬物屋で、3種のいぶりがっこを買ってきてくれた。

2種は醤油の醸造元が製造しているもので、かなり伝統的というかストイックなつくりのもの、もう1種は地元の有名メーカが作っている、かなり調味料を駆使したものだ。どれがどれだかはお分かりだろう。

しかし結論からいえば、いつもこんなかんじで申し訳ないけど、「どれも旨い!」である。原材料に甘味料とかアミノ酸とか書かれているのは、やはり味がくっきりしていて食べやすい。これはこれでよい。そしてストイックな方はといえば、とにかく余分な味がない。煙の香りと大根と麹の香りのみ。それが非常に好ましい!写真の皿盛り分に加え、ほぼ3分の1本分をボリボリボリボリボリボリボリと食べてしまったのであった!

実はこのいぶりがっこ、飯とともに喰うのが一般的ではあるが、なんとスコッチウイスキーに合う。いぶりのスモーキーさ加減が、やはりスモーキーなスコッチにびったしマッチするのである。

いぶりを入手できる方はぜひ試されたい。いや、いぶりは僕が入手しよう。その代わり質のよい上物のスコッチを持参してくれ、、、

ともかく

次年度、秋田にて新しい食い倒れストーリーが始まりそうな予感である、、、